File 2 ICT 技術で水資源有効活用や 水ビジネス 水道インフラ長寿 … ·...

Transcript of File 2 ICT 技術で水資源有効活用や 水ビジネス 水道インフラ長寿 … ·...

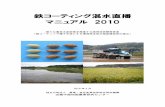

29

栗田工業株式会社

栗田工業株式会社(以下、同社)は、1949 年の創業以来、水処理薬品、水処理装置やメンテナ

ンスサービスの商品・技術、ノウハウを結集したソリューションを顧客に提供している。近年で

は、海外ベンチャー企業への出資や M&A を積極的に実施して AI や機械学習といった技術・ノウ

ハウを獲得し、これらを用いた新サービスと既存サービスを組み合わせて、顧客の課題解決に貢

献しようとしている。

File 2 水ビジネス

ICT 技術で水資源有効活用や

水道インフラ長寿命化を実現

30

ポイント

水処理薬品・装置・メンテナンスサービスと ICT 技術を組み合わせて、総合的な水ソリュ

ーションを提供

技術だけでなく、人材・人脈を得るために海外ベンチャー企業への出資やM&Aを実施し、

AI や機械学習分野でのオープンイノベーションを推進

ベンチャー企業の技術やサービスを日本で展開、更なる提供価値拡大を目指す

栗田工業株式会社

所在地 東京都中野区中野 4 丁目 10 番 1 号 中野セントラルパークイースト

従業員数 連結 6,011 名(2018 年 3 月 31 日現在)

設立 1949 年 7 月 13 日

資本金(百万円) 13,450

売上高(百万円)

※連結ベース

2015 年度 214,372

2016 年度 214,187

2017 年度 236,815

① 事業概要

水処理薬品・装置・メンテナンスサービスを組み合わせて総合的な水ソリューションを提供

同社は、1949 年の創業以来、水処理薬品、水処理装置、メンテナンスサービスの三つの事業領

域において多様な商品・サービスを提供してきた。現在では、これらを組み合わせた総合的なソ

リューションを提供している。

31

図 18 栗田工業の三つの事業領域

出所)栗田工業

同社が主なターゲット市場としてきたのは、工場など産業需要家向けの民需市場である。中で

も得意としているのは、半導体製造工程向けの超純水供給といった高度な技術が要求される市場

である。特定の薬品や設備だけではなく、様々な技術要素を組み合わせて信頼性の高いプロセス

を実現し、同市場で長年にわたって高いシェアを誇っている。

ICT技術を用いたサービスビジネスモデルの構築を推進

同社は、IT・センシング技術を、顧客に提供するソリューションの基盤の一つに位置付けてい

る。独自のシステムで水処理の状況を見える化し、水処理状況を遠隔監視するサービスを展開し

ている。2016 年、顧客の敷地内に同社資産の純水装置を設置・保有し、装置の運転状況や処理水

質を用いたリアルタイムの遠隔監視をすることで、顧客のトータルコスト削減を実現する純水供

給サービス「KWSS(Kurita Water Supply Service)」を開始した。日常の運転管理からメンテナンス

までを一貫したサービスとして請け負うものである。契約期間は 5 年を基本とし、装置の購入に

関わる初期投資が不要で、月額一定料金で純水を安定供給する。本サービスは、前述の超純水供

給事業でも用いてきたビジネスモデルであるが、それを簡素化し、中小型の純水装置市場に展開

することで事業を拡大しようとするものである。同社は、長年にわたって納入してきた装置のメ

ンテナンスや運転管理を通じて蓄積した経験・ノウハウに ICT 技術を融合し、このサービスを開

発した。

32

図 19 KWSS のサービスモデル

出所)栗田工業

IT・モニタリングに特化したサービスを提供することで、その後の水処理設備・サービス等の

様々な案件獲得を目指すビジネスモデルも構築しつつある。水処理薬品事業では、水処理効果を

見える化する水処理管理サービス「S.sensing」の提供を開始した。センシング機器を顧客の工場設

備に取り付け、「計測」、「解析」、「制御」、「監視」の各技術を組み合わせたシステムにより、リア

ルタイムに最適な水処理を実現する。従来は、薬品注入量・残量などのデータを監視するだけで

あったが、薬品の有効濃度や水処理効果を自動解析して水質変動に応じた薬品注入制御を行うこ

とができるようになった。このサービスを通じて、水処理管理の状況や効果、装置の運転データ

など経時的な変化の傾向を顧客とリアルタイムで共有することができる。同社は、こうしたデー

タ・知見を基に、トラブルの事前予測やより効率的な水処理仕様の実現、生産性を向上させると

ともに、さらには環境負荷低減など、より質の高い課題解決を顧客に提案し、従来よりも大きな

事業機会の獲得を目指す。

図 20 「S.sensing」コンセプト

出所)栗田工業

33

また、同社は ICT 技術を用いたサービスを、上下水道分野にも展開している。下水道施設向け

のシステムとして「S.sensing RS」を開発し、提供を開始した。硫化水素の発生要因が下水汚泥中

の微生物の活動によるものであることに着目し、その活性条件に影響する汚泥性状を把握する。

これにより、硫化水素による臭気の発生や消臭効果を事前に予測し、消臭剤の最適薬注量を自動

制御し、常に安全な作業環境を維持することができる。このように、得意とする民需向けだけで

なく官公需向けでも、ICT を用いたサービスを提供し始めている。

② 事業参入の経緯

戦後間もない頃から水処理関連サービスを提供

1949 年、同社は水処理薬品事業を開始した。その後まもなく、水処理装置、メンテナンスサー

ビスへと事業領域を拡大し、現在はこの三つの事業を軸に顧客の課題を解決する商品・技術・サ

ービスを幅広く展開している。近年では、電子産業分野での事業拡大や海外市場への積極展開、

超純水供給事業をはじめとする独自のサービス展開により、売上を拡大してきた。2016 年 3 月期

のグループ売上高は 2,000 億円を超える規模にまで事業を拡大している。

図 21 栗田工業及びクリタグループの沿革

出所)栗田工業

34

ベンチャーファンドへの出資を起点として、M&A を実施し AI/ML技術を獲得

2014 年、米国のベンチャーファンドへの出資を行った。国内水処理市場は、市場も技術も成熟

している。そこで、「オープンイノベーション」を通して、海外事業の拡大や新しいサービスの立

ち上げを実現しようと考えた。また、同社のような歴史のある大企業とベンチャー企業との組み

合わせは、環境ビジネスの市場において大きなシナジーを生み出せる可能性がある。ベンチャー

企業にとっての環境ビジネス市場での展開の難しさは、「セールスサイクルの長さ」、「成熟した大

企業が存在していること」などにあると同社は考えた。スマートフォン向けアプリケーションの

ような市場では、ベンチャー企業が急速にユーザーを増やし、短期間で企業価値を向上させた後

に創業者が売却・上場するといった事例が多数存在する。しかし環境ビジネス市場ではそうはい

かない。革新的なサービスであっても普及するまで時間がかかる上、実績重視の顧客は後追いす

る大企業を選びがちである。そこで、同社のような大企業が、資金面でベンチャー企業を支えな

がら、さらに顧客開拓活動を実践すれば、大きなシナジーを発揮できると考えた。この考えの基

で、ファンドへの出資を皮切りに、ベンチャー企業への出資を本格的に開始した。

2016 年、IoT を活用した水マネジメントサービスを北米で提供しているベンチャー企業 APANA

Inc.への出資を行った。APANA 社は、北米の商業施設、産業施設向けに「LoRa®」という新たな

IoT 無線通信技術を活用した、水使用量のモニタリングとビッグデータ解析に関する技術開発や

サービス事業の展開を進めている。例えば、世界的大手小売企業である COSTCO 社にサービスを

展開しており、昨年度は店舗平均で年当たり 23%の水使用量削減を達成している。同社は、超純

水供給サービスに見られるとおり、「水質」の点で付加価値を提供するサービスに強みを持ってい

たが、APANA 社は「水量」の点で顧客に付加価値を提供する。こうした付加価値の補完関係や、

IT や SaaS3型サービスについてのノウハウを評価し、APANA 社への出資を決めた。

2018 年には、米国 Fracta, Inc.に出資、連結子会社化することを決定した。Fracta 社は、AI や機

械学習を活用した水道管の劣化予測ソフトウエア・サービスを提供している。米国において、水

道管劣化状況の把握は、配管の使用年数に基づく簡易的な予測や現場設備の目視確認等により実

施することが一般的であるが、これでは予測精度が低く、適切な管理や更新がなされていないこ

とが問題となっていた。Fracta 社は、蓄積した水道管の過去破損データと様々な劣化原因を組み合

わせ、1,000 以上の項目の相関を分析するアルゴリズムによって、水道管の破損確率や最適な交換

時期を高精度かつ短時間で導き出すことができ、更新に伴う設備投資やメンテナンス費用の大幅

削減を可能にした。この技術は、上下水道の水道管だけでなく、産業プラント等にも適用可能で

あるため、同社は Fracta 社への出資を決めた。

このように、企業買収を積極的に実施しながら、IoT/AI といった最先端技術やノウハウを取得

し、同社の既存サービスと組み合わせることで、水と環境の分野で新たなデジタルビジネスの創

出、拡大を図っている

3 Software as a Service の略。これまでパッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される

形態のこと。

35

③ 成功・差別化要因

人材・人脈を集めるためのM&A を実施

前述のとおり、同社は米国ベンチャーファンドへの出資を行った。この目的の一つは、情報収

集及び人的ネットワーク構築の橋頭保とすることであった。特に Fracta 社はシリコンバレーに立

地しており、言わば水ビジネス業界の「エコシステム」、「インナーサークル」に参加する上で大

きな意味を持つと言う。また、同社が実感するのは、AI や機械学習といったこれから伸びる領域

の人材を集める際、こうした企業買収の実施有無によって大きな違いがあるという点である。AI

や機械学習といった技術は以前から関心を抱いていたが、人材を集めようとしても、優れた技術

を持つ人材は活躍の場の存在を疑ってしまう。しかし、こうした企業買収を行うことで、すぐに

活躍できる場があること、企業としての事業へ取り組む姿勢を示すことができる。さらには、社

内の人材の意識改革のために、文化の異なる企業の買収を行うという意味もあったとのことだ。

Fracta 社の買収の狙いはターゲット市場拡大や官公需の新分野参入ではないかと考えられがちだ

が、主に狙ったのは、人材・人的ネットワークの革新を通したオープンイノベーションであった。

既存事業の商品・サービスと組み合わせることで、新サービスの有償化を実現

日本市場で ICT 技術を活用したサービスビジネスを提供する上でのハードルの一つと考えるの

は、実績あるサービスであることを重視し、新サービス導入に二の足を踏む企業が多いこと、さ

らに「サービスは無料」と考える企業が多い点であると言う。実際に同社も、モニタリングシス

テムを薬品販売の手段と位置付けて提供していた時代がある。こうした日本市場でサービス収入

を得るビジネスモデルを確立するために、既存事業で培った顧客課題のノウハウを用いて、既存

事業で扱う商品・サービスと新サービスを組み合わせたソリューションの提案を行っている。同

社の強みは、自ら顧客のアセットを保有して運転する事業モデルなどを通して培った顧客課題に

ついてのノウハウである。これを基にして、実績ある商品・サービスと組み合わせることで、新

しいサービスにも対価を求めることに成功している。

栗田工業株式会社

イノベーション推進本部

事業企画部 専門課長

小林 秀樹さん

1998 年に栗田工業に入社後、同社の

研究開発に携わる。超純水の新技術を

開発後、開発企画を経て、新規事業企

画に従事、現在はオープンイノベーシ

ョンの取り組みを推進している。