prc-c-1949

-

Upload

shannon-green -

Category

Documents

-

view

57 -

download

0

Transcript of prc-c-1949

-

ndice

CISA / Co mu ni ca cin e In for ma cin, SA de CVCON SE JO DE AD MI NIS TRA CIN: Pre si den te, Ju lio Sche rer Gar ca; Vi ce pre si den te, Vi cen te Le e ro; Te so re ro, Rafael Rodrguez Castaeda; Vocales, Francisco lvarez, Salvador Corro

DI REC TOR: Ra fael Ro dr guez Cas ta e daSUB DI REC TOR EDITORIAL: Salvador CorroSUB DI REC TOR DE ADMINISTRACIN: Alejandro RiveraASIS TEN TE DE LA DI REC CIN: Ma ra de los n ge les Mo ra les; ayudante, Luis ngel CruzASISTENTE DE LA SUBDIRECCIN EDITORIAL: Flor HernndezASISTENTE DE LA SUBDIRECCIN DE ADMINISTRACIN: Laura vilaCOORDINADORA DE FINANZAS DE RE DAC CIN: Be a triz Gon z lezCOORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz Mara PinedaEDI CIN Y CORRECCIN: Alejandro Prez, coordinador; Cuauhtmoc Arista, Toms Domnguez, Ser gio Lo ya, Hugo Martnez, Juan Carlos OrtegaREPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dvila, Gloria Leticia Daz, lvaro Delgado, Jos Gil Olmos, Santiago Igarta, Arturo Rodrguez, Marcela Turati, Ro dri go Ve ra, Rosalia Vergara, Jenaro VillamilCO RRES PON SA LES: Campeche, Rosa Santana; Co li ma: Pe dro Za mo ra; Chiapas, Isan Mandujano; Gua na jua to: Ve r ni ca Es pi nosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Fe li pe Co bin;

Michoacn, Francisco Castellanos; Nuevo Len, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matas; Puebla, Mara Gabriela Hernndez,Tabasco, Ar man do Guz mnIN TER NA CIO NAL: Ho me ro Cam pa, coordinador; Corres pon sa les: Madrid: Alejandro Gutirrez; Pa rs: An ne Ma rie Mer gier; Washington: J. Jess Esquivel

CUL TU RA: Ar man do Pon ce, edi tor; Ju dith Ama dor Tello, Ja vier Be tan court, Blan ca Gon z lez Ro sas, Estela Leero Franco, Isa bel Le e ro, Samuel Mynez Champion, Jor ge Mun gua Es pi tia, Jo s Emi lio Pa che co, Al ber to Pa re des, Niza Rivera Medina, Ra quel Ti bol, Flo ren ce Tous saint, Rafael Vargas, Co-lum ba Vr tiz de la Fuente; [email protected]

ES PECTCU LOS: Ro ber to Pon ce, co or di na dor. [email protected]

DEPORTES: Ral Ochoa, Beatriz Pereyra

FO TO GRAFA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotgrafos: Ger mn Can se co, Miguel Dimayuga, Ben ja mn Flo res, Oc ta vio G mez, Eduardo Miranda; ; asistente, Au ro ra Tre jo; auxiliar, Violeta Melo

AU XI LIAR DE RE DAC CIN: ngel Sn chez

AYU DAN TE DE RE DAC CIN: Da min Ve ga

ANLI SIS: Co la bo ra do res: John M. Ackerman, Ariel Dorf man, Sabina Berman, Jess Cant, De ni se Dres ser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Ja vier Si ci lia, En ri que Se mo, Er nes to Vi lla nue va, Jorge Volpi; car to nis tas: Gallut, Helguera, Hernndez, Na ran jo, Ro chaCENTRO DE DOCUMENTACIN: Ro ge lio Flo res, co or di na dor; Juan Car los Bal ta zar, Li dia Gar ca, Leoncio RosalesCO RREC CIN TIPOGRFICA: Jor ge Gon z lez Ra m rez, co or di na dor; Se ra fn D az, Ser gio Da niel Gon z lez, Pa tri cia Po sa das

DI SE O: Ale jan dro Val ds Ku ri, co or di na dor; Fer nan do Cis ne ros Larios, An to nio Foui lloux D vi la, Ma nuel Foui lloux Ana ya y Juan Ricardo Robles de HaroCOMERCIALIZACIN

PU BLI CI DAD: Ana Mara Corts, administradora de ventas; Eva nge les, Ru bn Bez eje cu ti vos de cuen ta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062

se ma na rio de in for ma cin y an li sis

No. 1949 9 de marzo de 2014

POLTICA /PRD

32 La burocracia interna del PRD retrasa la sucesin /Rosala Vergara

ANLISIS

36 85 (d)aos del PRI /Denise Dresser 37 Buque fantasma /Naranjo 38 Consulta popular acotada /Jess Cant 39 As somos y aqu estamos /John M. Ackerman

41 Carta abierta al doctor Mireles, a Hiplito y a Estanislao /Javier Sicilia

42 La universidad ensimismada /Axel Didriksson

43 La accin externa en Venezuela /Olga Pellicer

INTERNACIONAL

44 UCRANIA: Preludio de guerra /Leonardo Boix

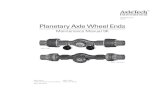

Foto portada: Miguel Dimayuga

TELECOMUNICACIONES

6 La guerra sucia del rating /Jenaro Villamil

10 La ley secundaria, un proyecto represor del Estado /Jenaro Villamil

NARCOTRFICO14 La droga, riqueza de Sinaloa /Patricia Dvila

20 Medina Mora y Marisela Morales, exhibidos por la artera Operacin Limpieza /Jorge Carrasco Araizaga

23 Turbios negocios en la embajada de Estados Unidos /J. Jess Esquivel

CORRUPCIN

26 El caso Oceanografa salpica a muchos... /Jesusa Cervantes

29 Mexicana de Aviacin: la justicia laboral, diferida /Rosala Vergara

14

-

VEN TAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carren, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero Garca, Karina Valle, Norma Velzquez. Circulacin: Mauricio Ramrez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acua, Fernando Polo, Andrs Velzquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Mnica Corts, Ulises de Len.

ATENCIN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan Garca.

TECNOLOGA DE LA INFORMACIN: Fernando Rodrguez, jefe; Marlon Meja, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzab Estrada, Javier Venegas

AL MA CN y PRO VE E DURA: Mer ce des Gue rra, co or di na do ra; Ro ge lio Val di via

MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramrez

CON TA BI LI DAD: Edgar Hernndez, contador; Ma ra Con cep cin Al va ra do, Rosa Ma. Garca, Ra quel Tre jo Ta pia

COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Ral Cruz

OFI CI NAS GE NE RA LES: Re dac cin: Fre sas 13; Ad mi nis tra cin: Fre sas 7, Co l. del Va lle, 03100 M xi co, DF

CON MU TA DOR GE NE RAL: Ka ri na Ure a; Flor Hernndez; 5636-2000

FAX: 5636-2019, Direccin; 5636-2055, Subdireccin de Informacin; 5636-2086, 5636-2028, Redaccin.

AO 37, No. 1949, 9 DE MARZO DE 2014

IM PRE SIN: Quad Graphics. Democracias No.116, Col. San Miguel Amantla, Azcapotzalco, C.P. 02700. Mxico, DF

EDI TO R EN JEFE: Ral Monge; Editores: Miguel ngel Vzquez, Concepcin Villaverde, Mara Luisa Vivas; asis ten te: Ma ra Ele na Ahe do; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006

EDITOR: Marco Antonio Cruz; Direccin: www.procesofoto.com.mxCorreo electrnico:[email protected]; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017

EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrnico: [email protected]; Armando Gutirrez, Juan Pablo Proal y Alejandro Saldvar, coeditores; Tel. 5636-2010RESPONSABLE TECNOLGICO: Ernesto Garca Parra; Sal Daz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106

Cer ti fi ca do de li ci tud de t tu lo No. 1885 y li ci tud de con te ni do No. 1132, ex pe di dos por la Co mi sin Ca li fi ca do ra de Pu bli ca cio nes de Re vis tas Ilus tra das el 8 de sep tiem bre de 1976. Proceso es una Reserva para uso exclusivo otorgada por la Direccin de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor en favor de Comunicacin e Informacin, S.A. de C.V., bajo el Nmero 04-2011-072215095900-102. Nmero ISSN: 1665-9309

Circulacin certificada por el Instituto Verificador de Medios

Registro No. 105 / 23

Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un ao, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterrey, Puebla y Xalapa: Un ao, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00.

Pro hi bi da la re pro duc cin par cial o to tal de cual quier ca p tu lo, fo to gra fa o in for ma cin pu bli ca dos sin au to ri za-cin ex pre sa de Co mu ni ca cin e In for ma cin, S.A. de C.V., ti tu lar de to dos los de re chos.

agen cia pro ce so de in for ma cin

agen cia de fotografa

Siguenos en: @revistaproceso facebook.com/revistaproceso

49 ESPAA: 11M: Diez aos de ninguneo /Alejandro Gutirrez

53 VENEZUELA: La revolucin hurfana de Chvez /Rafael Croda

LIBROS

56 Breve historia de una tierra rota /Javier Valdez Crdenas

CULTURA

60 Retratos de Luis Villoro /Guillermo Hurtado 67 Pginas de crtica

Arte: Rondinone en el Anahuacalli /Blanca Gonzlez Rosas

Msica: El prncipe gor /Mauricio Rbago Palafox

Teatro: Finea en el Papaloapan /Estela Leero Franco

Cine: La Grande Bellezza /Javier Betancourt

Televisin: El financiero-Bloombergtv /Florence Toussaint

Libros: Rembrandt en el tpico /Jorge Mungua Espitia

LITERATURA

72 La obra finalmente reunida de Severino Salazar /Rodolfo Palma Rojo

DEPORTES /CORRUPCIN

74 Los Gallos Blancos, manchados de negro /Ral Ochoa y Beatriz Pereyra

77 Y el Estadio del Mar naufrag /lvaro Delgado y Rosa Santana

80 Palabra de Lector

82 Mono Sapiens /No marchen!! /Helguera y Hernndez

74

60

26 44

-

6 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

La ley secundaria, un proyecto

represordel Estado

JENARO VILLAMIL

La iniciativa de ley secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusin, que se discuti-r los prximos das en el Con-greso, no slo regular un sector

dominado por grandes monopolios, sino que le otorgar al gobierno federal la fa-cultad de bloquear, inhibir o anular de manera temporal las seales de teleco-municaciones, y prohbe, en su artculo 227, la transmisin de noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase que sean contrarios a la seguridad del Estado o al orden pblico.

El ltimo borrador de la iniciativa re-dactada en el Ejecutivo federal, fechado el martes 4 y cuya copia obtuvo Proceso, despert la preocupacin de organizacio-nes civiles y defensores de la libertad de contenidos en internet al enterarse de que restringe la circulacin de informacin en la red, otorga facultades prcticamente persecutorias al gobierno en los artculos 143, 190, 195 VII y 227, niega la posibilidad de la neutralidad en internet y permite al

Tras la aprobacin de la reforma a la Ley de Telecomunicacio-nes, donde la presin social logr introducir algunos cambios de avanzada para airear un mbito ahogado por gigantes monoplicos, nadie celebr antes de tiempo: el gobierno y los poderes fcticos pueden revertir esos virtuales avances en las leyes secundarias, que establecern los procedimientos y la reglamentacin concreta del ordenamiento constitucional. Un borrador fechado el martes 4 parece confirmar esos temores: se acota el poder de las grandes empresas pero, lejos de darle protagonismo a la sociedad, se fortalece el control del Ejecutivo sobre contenidos, seales, concesiones

gobierno interferir las comunicaciones de telfonos mviles y computadoras en un amplio apartado del captulo octavo, ti-tulado de las obligaciones en materia de seguridad y justicia.

Lejos del objetivo de democratizar los medios de comunicacin, la iniciativa de ley le otorga al Ejecutivo federal, en espe-cial a la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), poderes especiales pa-ra intervenir, definir sobre la intervencin en actos y circunstancias que ameriten, bloquear seales e intervenir las comuni-caciones privadas.

Por ejemplo, en el artculo 143, fraccin III del proyecto de ley, sobre la neutralidad de las redes, el texto establece que los concesionarios autorizados para prestar servicios de internet debern preservar la privacidad de los usuarios y la seguri-dad de la red. Podrn bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a peticin expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad.

En el artculo 190 se ordena a los

-

1949 / 9 DE MARZO DE 2014 7

TELECOMUNICACIONES

concesionarios de telecomunicaciones realizadas desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad, que permi-tan identificar con precisin la siguiente informacin del suscriptor: nombre, de-nominacin o razn social, tipo de comu-nicacin y servicio, origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y, en su caso, duracin de las comunicaciones; fecha, hora y ubicacin geogrfica de la primera activacin del servicio; la ubica-cin geogrfica del dispositivo y los de-ms que hubiere entregado el titular del servicio contratado, suscrito o registrado para efectos de su identificacin.

En el artculo 195, fraccin VII de esta iniciativa se establece que los concesiona-rios de telecomunicaciones tambin debe-rn bloquear, inhibir o anular de manera temporal las seales de telecomunicacio-nes en eventos y lugares crticos para la seguridad pblica y nacional a solicitud de las autoridades competentes.

El bloqueo de seales a que se refie-re el presente artculo se har sobre todas las bandas de frecuencia que indique el instituto (Instituto Federal de Telecomu-nicaciones, IFT), de conformidad con las solicitudes de las autoridades competen-tes, advierte el anteproyecto.

Control presidencialista

A pesar de que la reforma constitucional defini al IFT como un organismo aut-nomo, la ley secundaria plantea por lo menos cinco candados que le permiten al Ejecutivo federal, a travs de la SCT, de Gobernacin o de la Secretara de Hacien-da y Crdito Pblico (SHCP), influir y tener el control del mercado, as como de los contenidos de telecomunicaciones y de radiodifusin, e incluso ordenar la requi-sa de las vas generales de comunicacin con criterios discrecionales.

La influencia del Ejecutivo federal se pone en evidencia en el artculo 40, donde se establece que de manera excepcional y slo cuando exista urgencia, atendiendo al inters social y al orden pblico, el Eje-cutivo federal, por conducto de la secre-tara (SCT), podr solicitar al presidente del instituto (IFT) que los asuntos en que tenga inters sean sustanciados y resuel-tos de manera prioritaria, sin modificar de ningn modo los plazos previstos en la ley.

En materia de contraprestaciones para los concesionarios, el artculo 95 advierte que todas requerirn previa opinin no vinculante de la SHCP, que deber emitirse en un plazo no mayor de 30 das naturales. Si se vence el plazo sin tal opinin, el IFT continuar los trmites correspondientes.

El Ejecutivo federal, en especial la SCT, tendr facultades para ordenar la requisa o terminacin de las concesiones. As lo establece el artculo 113:

En caso de desastre natural, de gue-rra, de grave alteracin del orden pblico, o cuando se prevea algn peligro inmi-nente para la seguridad nacional, la paz interior del pas o para la economa nacional, o para garantizar la con-tinuidad en la prestacin de los servicios pblicos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo federal, a travs de la se-cretara, podr hacer la

requisa de las vas generales de comunicacin, as como de los bienes muebles e inmue-bles y derechos naturales para operar di-chas vas y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente.

En el artculo 188 se dice que los conce-sionarios estn obligados a permitir que las autoridades facultadas por la ley ejer-zan el control y ejecucin de la intervencin de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que stas le soliciten, de confor-midad con las leyes correspondientes.

Esta orden se vincula con las nueve fracciones del artculo 195, que ordena a los concesionarios bloquear, inhibir o anular de manera temporal las seales de telecomunicaciones.

La SCT, que durante aos fue un re-gulador dominado por los intereses de la industria de la televisin y de las telecomuni-caciones, seguir

Mar

co A

nton

io C

ruz

-

8 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

teniendo injerencia importante en la ma-teria. Toda la seccin II de la ley contiene 22 facultades para la secretara, incluyen-do las relacionadas con el manejo de los recursos pblicos para la Televisin Digi-tal Terrestre (TDT) y para el despliegue de la llamada red pblica compartida que estar en la banda 700 Mhz.

En la fraccin XVI del artculo 9 se se-ala que la SCT tendr atribuciones para adquirir, establecer y operar, en su caso, por s o a travs o con participacin de terceros, infraestructura, redes de teleco-municaciones y sistemas satelitales para

la prestacin de servicios de telecomuni-caciones y radiodifusin.

Tambin le corresponder promover la generacin de inversin en infraestruc-tura y servicios de telecomunicaciones y declarar y ejecutar la requisa de las vas generales de comunicacin.

La Secretara de Gobernacin man-tiene amplias facultades en materia de supervisin y coordinacin de boletines oficiales, de monitorear las transmisio-nes del himno nacional, as como vigilar el cumplimiento de los tiempos del Esta-do y que las transmisiones de radio y te-

levisin cumplan con el respeto a la vida privada, dignidad personal y moral, y no ataquen derechos de terceros, facultades incluidas en la ya extinta Ley Federal de Radio y Televisin.

Sin embargo, en la fraccin VIII del ar-tculo 216, la ley faculta a Gobernacin a requerir a los concesionarios que presten el servicio de televisin y audio restrin-gidos, la reserva gratuita de canales para la distribucin de seales de televisin de conformidad con las disposiciones legales.

El candado presidencialista ms claro

JENARO VILLAMIL

En menos de 15 das, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) movi las aguas del sector dominado por los gigantes Tele-

visa, Telmex-Telcel y TV Azteca al adop-tar tres determinaciones importantes lineamientos de must carry y must offer, declaratoria de agentes econmicos predominantes y la publicacin de la convocatoria para dos nuevas cadenas de televisin abierta, pero los cam-bios sustanciales y los beneficios ple-nos para los usuarios y audiencias no se vern sino hasta dentro de dos aos.

Antes de que se cumpliera el pla-zo lmite del 9 de marzo para dar a co-nocer estas resoluciones y sin una ley secundaria aprobada por el Congreso,

los siete comisionados del IFT dispu-sieron que Grupo Televisa y Grupo Car-so e Inbursa constituyen los agentes econmicos predominantes en sus respectivos sectores y aprobaron 188 medidas, de las cuales 76 son para el operador de telefona mvil (Telcel-Amrica Mvil), 63 para telefona fija (Telmex), 45 para la desagregacin del bucle (Telmex-Telcel) y cuatro en ma-teria de contenidos (Televisa).

El efecto burstil ms negativo lo resinti Grupo Televisa el mismo viernes 7. Sus acciones disminuyeron 2.33% en la Bolsa Mexicana de Valores y en la de Nueva York bajaron 2.67%, mientras que Grupo Carso e Inbursa registraron cadas de 0.91 y 0.74%, res-pectivamente. El beneficiario inmedia-to fue TV Azteca, con un alza de 3.03%.

An por verse, el beneficio a usuarios

Fuentes burstiles consultadas por Proceso aclaran que el impacto para Te-levisa fue mayor porque desde hace dos aos las compaas del magnate Carlos Slim ya haban adelantado las posibles prdidas que representara la declarato-ria de dominancia o de agente econmico preponderante.

Al mismo tiempo, se despertaron ex-pectativas alentadoras entre los mercados por el anuncio de las bases de licitacin para las dos grandes cadenas de televisin que podran quedarse hasta con 14% del mercado de contenidos audiovisuales, pe-ro ser en cinco aos que veremos todo el potencial de su despliegue, admiti el comisionado Fernando Borjn.

Oficialmente, no existe el nombre de ninguna compaa que formalmente haya solicitado participar en la licitacin de las dos cadenas. Extraoficialmente, entre los grupos interesados se mencio-na a los consorcios Amrica Mvil, de Carlos Slim; Grupo Imagen, de Olegario Vzquez Raa, propietario tambin del peridico Nuevo Exclsior y de Cadena 3 del canal 28 de televisin; MVS Comu-nicaciones, de Joaqun Vargas, accionis-ta de Grupo Dish y propietario de Canal 52; Grupo Pegaso, de Alejandro Burillo Azcrraga, primo del actual presidente de Grupo Televisa; El Universal, de Juan Francisco Ealy Ortiz; El Financiero, recin adquirido por Manuel Arroyo y socio de la agencia especializada Bloomberg; Grupo Mac, de la familia mexiquense Maccise, propietaria de Radio Capital; revistas como Cambio, recin asociada al espaol Grupo PRISA, y a Grupo Milenio, propietario de la cadena de peridicos Milenio, de estaciones de radio integra-das en Multimedios y socio de Televisa en Cablevisin Monterrey.

Adems de estos posibles postores estn los grupos radiofnicos Frmula, de Rogerio Azcrraga, to de Azcrraga Jean, y Grupo Radio Centro, encabezado por Francisco Aguirre, y la Asociacin de

Raf

ael D

ur

n

Apertura. Round de sombra

-

1949 / 9 DE MARZO DE 2014 9

TELECOMUNICACIONES

est en el artculo 219, donde se estipula que el Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia facultada para ello, da-r vista al instituto de aquellos asuntos, actos y circunstancias que ameriten su intervencin para los efectos legales pro-cedentes en trminos del mismo decreto.

Trampas publicitarias

En el artculo 239 de la iniciativa de ley se establece que se prohbe la transmisin de publicidad o propaganda electoral pre-sentada como noticia, pero en el artculo

siguiente, el 240, se fija un criterio discre-cional que permitir la comercializacin de todos los espacios dentro de la progra-macin, con el riesgo de violar los topes mximos de uso comercial: 18% del tiem-po total en televisin y 40% del tiempo de transmisin en radio, segn el artculo 238.

El 240 dice: Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusin o de televisin y audio restringidos tendrn el derecho de comercializar espacios dentro de su programacin, de conformidad con lo establecido en esta ley y dems norma-tividad que resulte aplicable.

Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusin debern ofrecer en trminos de mercado, y de manera no discriminada, los servicios y espacios de publicidad a cualquier persona fsica o moral que los solicite. Para ello se debern observar los trminos, paquetes, condi-ciones y tarifas que se encuentren vigen-tes al momento de la contratacin.

Se mantienen los 30 minutos, conti-nuos o discontinuos, de transmisin dia-ria de tiempos de Estado en los servicios de televisin y radio, dedicados a difun-dir temas educativos, culturales y de in-

Radio Independiente de Mxico, orga-nismo que agrupa a 107 concesionarios.

La mayora de estos grupos ha bus-cado sociedad entre s o con alguna de las grandes cadenas y productoras de contenidos de Estados Unidos, especial-mente con Fox, con Telemundo o con productores independientes.

Predominancia incmoda

Desde antes que se conociera la resolu-cin del 6 de marzo del IFT, se mencio-n a Televisa y a Telmex-Telcel como los principales afectados de la declaracin de agente econmico predominante, cuya condicin obliga a una serie de me-didas y recomendaciones que no llegan a la desincorporacin de activos ni de bienes pero s a asumir obligaciones en el sentido de compartir su infraestructu-ra y modificar sus tarifas.

La reforma constitucional de 2013 dispuso que el agente econmico pre-dominante ser aquel que acapare ms de 50% en su mercado. Telmex tiene 80% en telefona fija, Telcel-Amrica Mvil 70% en telefona mvil y Televisa presio-n para que no se le considerara con una preponderancia mayor de 60% en televi-sin abierta.

En algunas resoluciones anteriores, pero especialmente en la del 27 de fe-brero ltimo sobre must carry y must offer, el IFT estableci que Canal 2 o Canal de las estrellas de Televisa cubre 75.26% del territorio nacional, en tanto que Ca-nal 5 tiene una cobertura de 61.84%. El 13 de diciembre de 2013 el IFT public su Programa de Licitacin y Adjudicacin de Frecuencias de Televisin Radiodifundi-da y admiti que Televisa tena 70% del mercado de televisin abierta y 55% de la televisin restringida.

En conferencia de prensa la noche del viernes 7, el comisionado presiden-te de IFT, Gabriel Contreras, explic que las medidas ordenadas contra los dos

grandes gigantes no pueden ser apli-cadas de un da para otro, pero dej entrever que el siguiente eslabn de medidas, en caso de que no se cum-plan las actuales, sera la desincorpora-cin de activos y venta de subsidiarias, entre otras ms fuertes, previstas en la Constitucin.

Contreras dijo que existe un perio-do de 30 das para la revisin despus del acto notificatorio y para que se rea-licen acciones administrativas y de in-fraestructura, sobre todo en los casos de Telcel-Amrica Mvil y Televisa.

El funcionario acept que existe la posibilidad de que esas compaas in-terpongan amparos, aunque, advirti, no procede la suspensin en esta ma-teria, segn lo dispone la reforma cons-titucional de 2013.

Cada dos aos se revisarn las obli-gaciones enlistadas en la resolucin que fue subida la noche del mismo viernes al portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Varios de los siete comisionados presentes en la rueda de prensa insistie-ron en que estas medidas para obligar a compartir infraestructura de manera no discriminatoria, junto con la licitacin

de las dos cadenas nuevas de televi-sin, podrn generar cambios sus-tanciales hasta en dos aos.

Los beneficios para los usuarios de redes de telecomunicacin y para las audiencias televisivas no se vern de manera inmediata, pero entre los impactos ms claros la comisionada Adriana Labardini enumer 15; por ejemplo, la eliminacin de los cargos por roaming nacional en llamadas tele-fnicas, la obligacin de notificar a los usuarios de telefona va mensajes de texto las tarifas en cada recarga de pre-pago, prohibir la venta de servicios de telefona condicionada o atada a otros y mayor informacin sobre los servicios, entre otros.

Al agente econmico predomi-nante tambin se le imponen medi-das para mejorar la interconexin y para la desagregacin del bucle o l-tima milla. Esto permitir el ingre-so al mercado mexicano de posibles operadores mviles virtuales, tales como la compaa Virgin.

De acuerdo con las bases de licita-cin, publicadas tambin el viernes 7, el comisionado Borjn afirm que la entrega del ttulo de concesin para los dos nuevos jugadores est previs-ta para enero de 2015. Oficialmente, no se conoce a ninguno de los grupos interesados, pero se espera que a par-tir de esta semana se inicie el registro y en abril se defina el monto mni-mo y se realicen las reuniones con los potenciales interesados.

Sobra la posibilidad de que se le cambie el ttulo de concesin a Telmex para que participe en la licitacin de las dos nuevas cadenas de televisin, Gabriel Contreras inform que existe un plazo de 60 das para que cualquie-ra de los concesionarios pueda ir a la figura de la concesin nica. En ese proceso, la compaa de Slim podra entrar a la licitacin. O

Ben

jam

n F

lore

s

Slim. Nuevo tablero

-

10 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

ters social. Sern administrados por la Secretara de Gobernacin.

En el artculo 251 se obliga a todos los concesionarios a transmitir el Himno Nacional a las seis y 24 horas, y en el caso de la televisin, adems, simultneamen-te la imagen de la bandera nacional. Lo anterior con cargo a tiempos del Estado.

Esta vieja prctica de La Hora Nacional que proviene de los tiempos dorados del priismo se completa con otra orden am-pliamente benfica para el gobierno fede-ral, indicada en los artculos 253 y 254: la obligacin de transmitir gratuitamente y preferentemente los boletines de cualquier autoridad federal que se relacionen con se-guridad o defensa del territorio nacional, la conservacin del orden pblico, o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier emergencia pblica y la obliga-cin de encadenar las estaciones cuando lo ordene la Secretara de Gobernacin.

La disputa de los monopolios

En las ltimas semanas, diversos medios impresos han publicado versiones parcia-les de los borradores del proyecto de ley. En la mayora de los casos se concentran en los aspectos ms polmicos de esta ini-ciativa para la industria: la regulacin del monopolio de Telmex-Telcel y del duopo-lio televisivo de Televisa y TV Azteca.

Sin embargo, ms all de la regulacin especfica a los gigantes del sector, la ini-ciativa contiene elementos de control gu-bernamental muy fuertes; y los apartados sobre derechos de los usuarios y derechos de las audiencias son menores que los del eje de la relacin gobierno-concesionarios.

La iniciativa de ley fue precedida por una serie de medidas adoptadas por el IFT que afectaron al Grupo Televisa, lo mismo que a Carso e Inbursa del magnate Car-los Slim, como es el caso de la resolucin sobre el must carry y el must offer, o la de-claracin de ambos bloques como agente econmico preponderante en radiodifu-sin y telecomunicaciones el jueves 6.

En el borrador del proyecto aludido, por primera vez se establece la figura de la concesin nica para prestar tanto servicios de telecomunicacin como de radiodifusin, pero se divide en cuatro ti-pos: para uso comercial, uso pblico, uso social y uso privado. La concesin nica se otorgar por un plazo hasta de 30 aos y podr ser prorrogada hasta por plazos iguales a los originalmente otorgados.

El ttulo quinto, De las redes y servi-cios de telecomunicaciones, contiene re-gulaciones muy especficas que afectarn la primaca de Telmex-Telcel en telefona fija y mvil, a partir del control de las tari-fas y del dominio de la red.

Asimismo en el artculo 117 se esta-blece que el instituto regular los trmi-nos, condiciones y tarifas de los servicios de usuario visitante que deber prestar el agente econmico preponderante en el sector de las telecomunicaciones a los dems concesionarios de redes pblicas de telecomunicaciones que presten el servicio local mvil. A tal efecto, el insti-tuto determinar las tarifas con base en costos incrementales puros. Las tarifas en ningn caso podrn ser superiores a la menor tarifa que dicho agente registre, ofrezca, aplique o cobre a cualquiera de sus clientes, a fin de fomentar la compe-

tencia efectiva. El agente econmico pre-ponderante no podr discriminar en la provisin de este servicio y la calidad del mismo debern ser iguales a las que reci-ban sus clientes.

En cuanto a la interconexin, que ha mantenido la guerra de los competidores contra Telmex-Telcel desde 2006, la ini-ciativa seala que los concesionarios es-tn obligados a interconectar sus redes en condiciones no discriminatorias, trans-parentes y basadas en criterios objetivos.

Segn la ley, los servicios de interco-nexin son: conduccin de trfico, enla-ces de transmisin, puertos de acceso, sealizacin, trnsito, coubicacin, com-particin de infraestructura, servicios auxiliares conexos y acceso a servicios, segn el artculo 123.

Con clara dedicatoria a Telmex-Telcel, en su artculo 127 la iniciativa indica que el agente econmico preponderante o el agente econmico con poder sustancial en dicho mercado relevante, no cobrarn a los dems concesionarios por el trfico que ter-mine en su red y la tarifa de interconexin ser negociada libremente entre ellos.

En materia de must carry y must offer, los artculos del 162 al 167 fijan reglas que ya fueron acreditadas por el IFT al darle recien-temente la razn a Grupo Dish en su disputa con Televisa y TV Azteca. Los concesionarios de televisin slo debern retransmitir las seales de televisin con cobertura de 50% o ms del territorio nacional.

El artculo 164 dispone que aquellos concesionarios de telecomunicaciones o de radiodifusin que hayan sido declara-dos con poder sustancial o agentes eco-nmicos preponderantes (el caso reciente de Televisa y Amrica Mvil-Telmex) no tendrn derecho a la regla de gratuidad en el must carry y must offer.

La iniciativa incorpora un amplio ca-ptulo sobre regulacin asimtrica don-de se establecen las reglas para declarar preponderante a alguno de los agentes econmicos. Por primera vez se incluyen algunos criterios en esta ltima materia en el caso de la televisin. En el artculo 259 se indica que ser preponderante cualquier empresa o grupo de inters econmico que cuente directa o indirectamente con una participacin nacional mayor de 50% de dicho sector, medido este porcentaje por el universo total de audiencia.

En telecomunicaciones, el artculo 260 seala que ser agente econmico pre-ponderante la compaa que tenga una participacin nacional mayor de 50% dentro del conjunto de servicios de di-cho sector, medido este porcentaje por el nmero de usuarios, suscriptores, trfico en sus redes o capacidad utilizada en las mismas, de acuerdo con los datos de que disponga el instituto. O

Ben

jam

n F

lore

s

Congreso. Fase crucial

-

1949 / 9 DE MARZO DE 2014 11

TELECOMUNICACIONESO

ctav

io G

m

ez

Aunque Emilio Azcrraga Jean y Ricardo Salinas Pliego hacen hasta lo imposible por ocultarlo, lo cierto es que sus empresas insignia, Televisa y TV Azteca, han ido perdiendo audiencia pau-latinamente. El fenmeno obedece sobre todo a la nula calidad de sus contenidos y a la escasa credibilidad de sus espacios informa-tivos. En su lucha por seguirse ostentando como invencibles han recurrido al chantaje, la extorsin y los intentos de soborno, y han abierto varios frentes de batalla, entre ellos con el IBOPE (la instan-cia de medicin de ratings) y con el Instituto Federal de Telecomu-nicaciones, que les acaba de propinar un severo golpe.

La guerra suciadel rating

-

12 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

JENARO VILLAMIL

Era un secreto a voces desde finales de 2010: los ratings o ndices de audiencia de las dos principales televisoras mexicanas Televisa y TV Az-teca estaban a la baja debido

a la psima calidad de sus contenidos, la crisis de credibilidad de sus noticiarios, la manipulacin de ambas empresas en el futbol mexicano y la migracin creciente de jvenes hacia los medios cibernticos, en especial las redes sociales y las series de televisin por internet.

Sin embargo las tarifas publicitarias de ambas empresas no disminuyeron. Rom-pieron en 2011 con uno de sus principales clientes Grupo Carso, de Carlos Slim y comenzaron una agria disputa con el Ins-tituto Brasileo de Opinin Pblica y Esta-dstica (IBOPE) por el fuerte descenso en el porcentaje de espectadores.

En 2011 las telenovelas de Televisa tuvieron serias dificultades para rebasar los 20 puntos de rating. Lejos estaban los tiempos en que Amor real tuvo 43.1 pun-tos en 2004 o la adaptacin de la teleno-vela colombiana La fea ms bella obtuvo 43 puntos en 2007. En 2011 Dos hogares alcanz un promedio de 19.7 puntos, pese a la inversin para lanzar al estrellato a Anah, la actual esposa de Manuel Velas-co, gobernador de Chiapas.

En 2012, en plena campaa electoral y ao de los Juegos Olmpicos de Londres, los ratings tuvieron un psimo desempe-o. Segn las cifras del IBOPE, en la inau-guracin de los juegos Televisa tuvo 12 puntos, lejos de sus expectativas de llegar a 20, y TV Azteca apenas alcanz cinco. En la clausura Canal 2 alcanz apenas 10.8 puntos de rating mientras que el 7, de Ri-cardo Salinas Pliego, tuvo slo nueve.

La transmisin especial de La jugada olmpica pretendi superar las dos cifras de rating, pero se qued en la orilla. El viernes 10 de agosto registr 8.7 puntos, el sbado siguiente apenas 10 puntos y el domingo tuvo 9.8. Es decir, menos de 5 millones de televidentes sintonizaron ese programa.

Para octubre de 2013 los ndices del IBOPE demostraron que los televidentes de Televisa preferan ver La Rosa de Guada-lupe, emisin vespertina de Canal 2 sobre supuestos milagros de la virgen, que el Noticiero con Joaqun Lpez Driga: 18 pun-tos de rating y 48 de share (porcentaje de televisores encendidos sintonizando el canal), frente a los 11 puntos, en prome-dio, y 33 de share de Lpez Driga.

En TV Azteca la situacin es peor. Las transmisiones de lucha libre y la serie Los Simpson son ms vistas que noticiarios como Hechos de la noche, con apenas 5.3 y 5.5 puntos de rating.

El mircoles 5, en un extenso reporta-je, The Wall Street Journal confirm que am-bas televisoras se coludieron desde 2012 para ocultar la disminucin de los ndices de medicin de rating e intentaron lanzar un ataque fulminante contra la combina-cin Nielsen-IBOPE.

El reportero David Luhnow cit a fun-cionarios de Nielsen: en una presentacin reciente ante el Consejo de Medicin de Audiencias de Estados Unidos la compaa acus a Azteca de intentar socavar y des-truir los ratings del mercado mexicano.

The Wall Street Journal denunci que trabajadores de Banco Azteca, una de las empresas filiales de Salinas Pliego, trata-ron de corromper a decenas de miembros del panel de telespectadores de IBOPE en ocho ciudades mexicanas y les ofrecieron dinero a cambio de audmetros, segn de-claraciones juradas revisadas.

Entre 2008 y 2013, cit el peridico, el porcentaje de mexicanos que ven televi-sin abierta cay de 84 a 72%, segn cifras de Nielsen-IBOPE. Las amas de casa entre 25 y 45 aos con mayor poder adquisiti-vo de Mxico miran TV abierta 68% del tiempo, frente a 77% hace cinco aos.

Por supuesto estas mediciones no le

han gustado a ninguna de las dos televiso-ras, pero el principal y ms duro crtico ha sido Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien calific de basura los ndices de audiencia medidos por el IBOPE.

En junio de 2012 TV Azteca rompi con el IBOPE, y su ejecutivo Mario San Romn acus a la compaa de destruir la con-fianza en el sistema de medicin de ra-tings ante un supuesto robo de la base de datos del panel de personas que forman parte de la muestra.

El reportaje del Journal fue convenien-temente ignorado por los comentaristas y columnistas ligados a ambas televisoras. Silencio sepulcral.

Donde acusaron el golpe fue en la in-dustria publicitaria. Grandes empresas que han invertido millones de dlares en publicidad por televisin abierta estn revisando sus resultados y convenios con ambas televisoras. Es el caso, por ejemplo, de Procter And Gamble, segn informacin proporcionada a Proceso.

Batallas con el IFT

El primer documento del Instituto Federal de Telecomunicaciones que gener pro-

Legalidad. En entredicho

-

1949 / 9 DE MARZO DE 2014 13

TELECOMUNICACIONES

Mig

uel

Dim

ayu

ga

funda molestia en el duopolio televisivo fue el acuerdo para aprobar el Programa de Licitacin y Adjudicacin de nuevos canales de televisin, publicado en el Dia-rio Oficial de la Federacin el 20 de diciem-bre de 2013.

En el apartado de sus consideraciones tcnico-regulatorias el IFT hace una dura descripcin:

Actualmente este mercado registra un alto nivel de concentracin, ya que Grupo Televisa (GTV) y Televisin Azteca (TVA), en su conjunto, concentran, directa o indirectamente, 95% de las concesiones, 96% de la audiencia y 99% de los ingresos por publicidad, asociados con la televi-sin abierta comercial.

Particularmente duro fue el diag-nstico de concentracin en ingresos publicitarios:

La oferta de espacios publicitarios de alcance nacional en televisin abierta, que conforma un segmento de mercado especialmente valioso para una variedad de anunciantes de productos y servicios de consumo masivo, se encuentra casi completamente concentrada por GTV y TVA. En este caso, las posibilidades de competencia solamente pueden venir de

otras cadenas de televisin abierta de co-bertura nacional.

Por extrao que parezca, a pesar de la baja en sus ndices de rating, ambas televi-soras mantienen 98% de los ingresos pu-blicitarios en televisin comercial desde 2007. Un estudio elaborado por Fernando Buttler Silva, del Colegio Nacional de Eco-nomistas, advirti que Televisa tiene 71% de la publicidad y TV Azteca 28%. Calcul que en los prximos aos ese gasto crece-ra 9% (Proceso 1620).

El IFT identific varias barreras de entrada como explicacin de este alto nivel de concentracin de seales, de audiencias y de ingresos publicitarios. Entre aqullas mencion los altos reque-rimientos de inversin en contenidos au-diovisuales, y la integracin vertical de GTV y TVA que incluyen actividades de produccin, programacin, transmisin y comercializacin de contenidos.

Este hecho incrementa los reque-rimientos de inversin de un potencial entrante debido a que, en la ausencia de mercados independientes para estas ac-tividades, se encuentra obligado a desa-rrollar y financiar estas actividades para ofrecer sus servicios a las audiencias y los anunciantes, advirti el documento de diciembre 2013.

Frente a este diagnstico del IFT, Te-levisa emprendi una serie de ampa-ros indirectos contra la indagatoria del organismo para determinar el agente econmico predominante, como el fe-chado el 22 de noviembre de 2013 en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Com-petencia Econmica, Radiodifusin y Telecomunicaciones.

Tambin intent frenar, mediante el juez 32 de lo Civil en el Distrito Federal, la resolucin del IFT sobre must carry y must offer, con el argumento de que el organismo no tena atribuciones para definir en esta materia, a pesar del reco-nocimiento expreso de la Constitucin. El revs a Televisa se dio con la promo-cin de una controversia constitucional, a travs del Ejecutivo federal, el pasado 13 de febrero.

TV Azteca tambin inici otra serie de medidas y presiones contra las decisiones del IFT, en especial a travs de comunica-dos acusando a Grupo Dish y a Telmex de tener un acuerdo comercial que viola la prohibicin del ttulo de concesin de la empresa de Carlos Slim para ofrecer ser-vicios de video.

La resolucin del jueves 6 que declara agente econmico predominante a Tele-visa en el mercado de televisin abierta afecta a la compaa de Azcrraga Jean pues por primera vez se le aplican medi-das para compartir su infraestructura y prohibir medidas discriminatorias en la

contratacin de publicidad, y le restringe la adquisicin de contenidos relevantes destinados a la transmisin de mane-ra exclusiva en sus canales de televisin abierta y restringida.

La PGR investiga a Salinas Pliego

Mientras que a Televisa se le aplican me-didas como agente econmico relevante en televisin abierta, Proceso confirm que la Procuradura General de la Rep-blica (PGR) mantiene una investigacin abierta contra Ricardo Salinas Pliego, no en relacin con su servicio televisivo, sino con el expediente derivado de la de-fraudacin fiscal de Gastn Azcrraga en Mexicana de Aviacin.

Segn la informacin proporcionada a Proceso, Salinas Pliego compr a travs de Elektra del Milenio, una de las subsi-diarias del grupo, prdidas fiscales por 14 mil millones de pesos (alrededor de mil 100 millones de dlares) a cinco de las seis pequeas empresas en las que Gastn Az-crraga dividi a Grupo Mexicana desde 2008.

En 2009 Elektra del Milenio adquiri estas prdidas fiscales que le sirvieron para consolidar y exentar impuestos ante el Sistema de Administracin Tributaria (SAT) mediante unos instrumentos co-nocidos como cucas (cuenta de capital de aportacin actualizada).

Esta operacin constituira, segn re-portes de la investigacin ministerial, otro de los fraudes cometidos por Mexicana de Aviacin e implica a Salinas Pliego.

En tanto la PGR investiga este pre-sunto fraude fiscal, el Servicio de Admi-nistracin Tributaria (SAT) y la Secretara de Hacienda le adjudicaron millonarios contratos a Operbes, filial de telecomu-nicaciones de Grupo Televisa, y a Grupo Iusacell, propiedad en 50% de Azcrraga Jean y Salinas Pliego.

De acuerdo con la informacin publi-cada por el peridico Reforma, el pasado 7 de enero el SAT adjudic un contrato por mil 929 millones de pesos a Operbes, hasta 2018, para tener el control de los servicios de administracin de comunica-ciones del SAT.

El otro contrato, firmado con Grupo Iu-sacell, fue por 320 millones de pesos, con vigencia hasta junio de 2017, para darle servicio a la red privada virtual de la Se-cretara de Hacienda, que enlaza a sus 61 instalaciones en el gobierno federal.

La informacin de estos contratos se divulg a travs de un recurso de incon-formidad presentado por la compaa Ax-tel ante el rgano Interno de Control del SAT para suspender la firma de uno de los dos contratos por presuntas irregularida-des. El pasado 28 de enero fue rechazada la solicitud de Axtel.

-

La droga,

riqueza de Sinaloa

PATRICIA DVILA

En un estudio sobre el producto interno bruto (PIB) de cinco mu-nicipios del sur sinaloense Ma-zatln, Escuinapa, Rosario, San Ignacio y Concordia, un equipo de investigadores de la Univer-

sidad Autnoma de Sinaloa (UAS) detect que 8% 22 mil 880 millones de pesos de la riqueza estatal generada en 2012 286 mil millones de pesos tiene una proce-dencia inexplicable y atribuye su origen al narcotrfico.

Es la primera vez que especialistas revi-san analticamente el comportamiento de la economa en un estado como Sinaloa, lu-gar de nacimiento de una decena de capos del narcotrfico convertidos ahora en per-sonajes mticos para los sinaloenses, capa-ces de salir masivamente a las calles para exigir la liberacin o la no extradicin de uno de ellos: Joaqun El Chapo Guzmn.

En la entidad los cultivos de amapola y mariguana son tan importantes que en algunas regiones se vuelven el sostn eco-nmico fundamental.

En una entrevista publicada en julio de 2001 en el peridico La Jornada, el exgober-nador Juan S. Milln reconoci que se que-daban cortos quienes decan que 62% de la economa sinaloense estaba permeada por la actividad de las drogas, dice a Pro-ceso Nery Crdova, tambin investigador de la UAS.

Asegura que en Sinaloa el narcotrfico toc directamente a la cultura adems del turismo, la banca, la pesca, la agricultura, la ganadera, la agroindustria, la construc-cin y el comercio mediante el lavado de dinero. Tambin se ha metido en los es-pectculos, la msica popular, el deporte y la educacin.

Informacin insuficiente

Juan Manuel Mendoza Guerrero, Arturo Li-zrraga Hernndez y Omar Lizrraga Mo-rales, investigadores de la UAS y autores

Benjamn Flores

14 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

-

Investigadores de la Universidad Autnoma de Sinaloa detectaron que 8% de la riqueza generada en 2012 en cinco municipios sinaloenses tiene un origen formalmente inexplicable. Tiene que ver, sin duda, con el narco-trfico, con la cosecha de amapola y mariguana, con su venta y con el blanqueo de capitales. En una entidad donde el Estado no ha sido capaz de satisfacer las necesidades elementales, para mucha gente el nico camino para sobrevivir es el narcotrfico, lo que explicara las marchas por la libe-racin o la no extradicin del Chapo Guzmn.

del libro Sinaloa en el siglo XXI; economa y poblacin de la regin sur (de prxima apari-cin) se dieron a la tarea de analizar el PIB de los municipios del sur del estado.

Su primer reto fue calcular el PIB, pues la informacin econmica municipal es deficiente en tanto que la del Instituto Na-cional de Estadstica y Geografa es insufi-ciente, pese a que ha creado categoras se-paradas para los valores de la naturaleza (bioeconoma), de la economa informal y del valor generado por el trabajo no remu-nerado en los hogares y de las remesas.

Los autores detectaron que 8% de la ri-queza generada en esa regin tiene un ori-gen inexplicable.

Mendoza aclara en entrevista: Para analizar el PIB hay que tomar en cuenta ms de mil actividades econmicas y ms de 20 subsectores. Podramos pensar que ese 8% proviene de cuentas satlites con-templadas por el Inegi para actividades in-formales; sin embargo no es el caso, por-que tampoco encuadra en este rubro de la economa informal.

Los autores detectaron que el sec-tor financiero se dispar en los ltimos aos, pero al analizar los PIB municipa-les no encontraron explicacin a este fe-nmeno, pues el crecimiento de la rique-za siempre est asociado a la inversin en urbanizacin o en polos de desarrollo ur-bano y en los municipios no hay urbani-zacin ni polos de desarrollo urbano.

Hablamos de un mundo de dinero. O sea que es casi equivalente al PIB arrojado en actividades del sector primario, que es de 11.78% del PIB o a actividades como la industria manufacturera, con 8.12% o de la construccin, donde lleg a 8.87%, se-ala Mendoza.

Afirma que el problema de las activi-dades relacionadas con las drogas es que estn disfrazadas en movimientos lcitos de innumerables empresas, las cuales tie-nen muchas formas de ocultar la informa-cin. Sin embargo tienen la certeza de que existe ese residuo de 8% proveniente de actividades ilcitas.

El cultivo de amapola y mariguana en las zonas serranas de Sinaloa es de gran im-portancia para explicar los movimientos de poblacin en sus municipios: cuando se ex-pande el cultivo hay propensin a arraigar a la poblacin; cuando se le erradica se pro-voca que la gente emigre, pues se limita una considerable fuente de sus ingresos.

ntimamente relacionada con el nar-cotrfico y con la migracin se encuentra la violencia, tanto institucional como la de los grupos que se dedican al cultivo y dis-tribucin de goma de opio y mariguana.

Lizrraga Hernndez tambin autor del libro Nos llev la ventolera sobre el pro-ceso de migracin rural sinaloense hacia el extranjero dice a este semanario: La acti-vidad del narcotrfico se lleva a cabo prc-ticamente en todos los municipios que to-tal o parcialmente se encuentran ubicados en la sierra. Es ms notoria en los munici-pios donde histricamente se ha sembrado la amapola, como Badiraguato, Sinaloa de Leyva, Choix, Culiacn, Cosal y San Igna-cio. En los dems municipios serranos se siembra mariguana.

Pero el cultivo de esos enervantes se lleva a cabo cotidianamente, como si se tratara de cualquier otro producto agrcola:

hay sembradores, coyotes y grandes com-pradores. Los primeros lo hacen de mane-ra regular, alternando los cultivos prohibi-dos con los legales: siembran maz o frijol o cualquier otro producto, y mariguana o amapola al mismo tiempo, dependiendo, en todo caso, de la particularidad del ciclo agrcola.

El control lo tienen las organizaciones del narcotrfico y slo se comercializa el producto a travs de ellas. La mariguana se siembra libremente, dice Lizrraga Her-nndez, pero se comercia a travs de coyo-tes quienes tienen los contactos con las mafias que pasan a los pueblos una vez terminado el ciclo agrcola. Cuando se tra-ta de alguna variedad particular, ellos pro-veen de semilla mejorada; cuando llega el momento de cosechar pasan por los pue-blos a comprar el cultivo, como sucede con otros productos como maz o frijol.

Agrega que la amapola, en cambio, es financiada previamente por inversionis-tas que se encuentran en las ciudades y se dedican, adems de financiar la siembra de este producto, a otras actividades eco-nmicas, como la agricultura en los valles.

Ellos nunca se arriesgan, contratan a intermediarios, quienes organizan a gru-

http

://m

exic

o.c

nn.c

om

Incineraciones. Poblacin ahuyentada

NARCOTRFICO

1949 / 9 DE MARZO DE 2014 15

-

pos reducidos de personas de las localida-des serranas para llevar a cabo el cultivo en las zonas ms apartadas. Entregan la semi-lla, arman a las personas que se encargarn de la labranza, proveen de alimentos mien-tras dura el proceso y muchas veces pagan una cantidad por adelantado, ya que las fa-milias se quedan sin la presencia del padre. Una vez que llega el periodo de cosecha, en las zonas serranas ms productivas fami-lias enteras suben a los puntos de siembra y se incorporan a recoger la goma. Se estima que ganan ms de 500 pesos por da.

Es imposible saber cuntas personas se dedican a esta actividad, pero un profe-sor del municipio de Cosal deca que en temporada de cosecha hasta las escuelas se quedan sin nios. Familias enteras se van para arriba a trabajar. Incluso es co-mn que los comerciantes de los muni-cipios serranos esperen con ansia el pe-riodo de cosecha, o sea, rayar la planta de amapola para recoger la goma, pues cuan-do hay dinero arriba (en la sierra), hay di-nero abajo (en las cabeceras municipa-les), explica.

Dedicarse a la siembra y cosecha de ma-riguana o amapola es una actividad comple-mentaria o alternativa, dados los niveles de pobreza. En todos los municipios la pobla-cin se dedica al sector primario de la eco-noma (agricultura, ganadera) en porcen-tajes que van desde 31.7% de la poblacin econmicamente activa (PEA) en munici-pios cercanos a la costa o cuya poblacin se encuentra ms concentrada, hasta ms de 50% en los de las zonas serranas.

La PEA dedicada al sector secundario vara apenas entre 12% y 25% y la dedicada

En la cima de la montaa ms alta de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa, entre una base del Ejrcito y la fin-ca rosada de doa Consuelo Loera,

madre del capo ms famoso de Mxico, se yergue una propiedad que destaca por sus altos cipreses, verdsimos jardines, naranja-les, coloridos rosales y una enorme palapa. Se llama El Cielo y era una de las guaridas de Joaqun El Chapo Guzmn, quien siem-pre estuvo a la vista de un gobierno que su-puestamente lo persigui 13 aos.

Angus MacQueen y Guillermo Galds directores del documental The Legend of Shorty (La leyenda del Chapo), coproduc-cin de Canal 4 de Inglaterra y de las com-paas estadunidenses Discovery Channel y Public Broadcast Service(PBS) hace dos aos establecieron contacto con el lder del Crtel de Sinaloa para entrevistarlo.

A finales del pasado diciembre Guz-mn se neg a dar por el momento una entrevista, pero durante dos aos les abri a MacQueen y Galds una de las puertas del mundo en el que vivi.

La premier del documental tuvo lugar el viernes 7 en el South by Southwest Festi-val, en Austin, Texas.

El Cielo

l desde chiquillo aspir siempre a mo-verse, dijo doa Consuelo Loera desde su finca en La Tuna refirindose a su hijo El Chapo en entrevista para el documental, obtenida, segn los directores, por instruc-ciones del capo.

Ante las cmaras, con rostro sereno como quien habla de las travesuras de sus pequeos, narra que cuando Joaqun era chico enrollaba los billetes de colores del Turista Mundial, y aunque eran de fantasa l le peda que se los guardara.

Billetitos que de a 50, que de a cin-co... y l juntaba y juntaba y haca macitos y los amarraba y me deca: Mam, gur-demelos, gurdemelos. Eran de colores, pero al verse juntos se vean como billetes. Tena la curiosidad de juntarlos y yo se los guardaba.

La finca a la que se llega por un camino pavimentado y empedrado est apenas a unos minutos del refugio preferido de Guz-mn, hasta donde llegaron las cmaras. El lugar se llama El Cielo y desde ah El Chapo poda ver la casa de su madre, que l mis-mo mand a construir, y el cuartel militar que en coche apenas est a 10 minutos.

Aunque la casa de una sola planta no es ostentosa, Galds seala a Proceso que el lujo es la majestuosa vista panor-mica de sus dominios y la tranquilidad que ah se respira.

Con la tecnologa satelital debe ser un lugar que difcilmente pasara inadvertido, sobre todo si se encuentra en territorio de Guzmn Loera.

Dicen sus allegados que all fue El Cha-po luego de escapar del penal de Puente Grande en 2001. Y es El Cielo donde fue grabado un video subido a YouTube en 2012 en el cual aparece Guzmn interro-gando a un presunto miembro de un bando contrario, amarrado a un poste y con los pantalones hasta las rodillas.

El Chapo permiti a televisoras extranjeras

conocer sus dominiosANABEL HERNNDEZ

Escenas del documental presentado en Texas

16 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

-

al terciario es de alrededor de 20%. Puede ser aventurado afirmar que todos los dedi-cados al sector primario se dedican al nar-cocultivo, pero s se puede decir que todos tienen un vecino, un amigo, un pariente re-lacionado con esa actividad.

Un aspecto interesante del narcoculti-vo en los pueblos serranos es que no se le percibe como una actividad condena-ble moral o ticamente: Me ha tocado ver que en las casas de las familias estn los costales de mariguana, a la vista de todos, como si fuesen costales de maz. En todo

Galds, periodista de Lima, Per, seala en entrevista que por su trabajo l ha hecho reportajes en distintas zonas de conflicto en las que invariablemente hay retenes y fuerte presencia de policas o militares.

Despus de subir seis veces al terri-torio del Chapo mi sorpresa fue que nunca me top con un retn en el que me revisa-ran, aunque hay una base militar al lado de La Tuna, dice.

Agrega que una de las historias que se cuentan acerca de Guzmn es que era tal su cercana con los soldados que cuando muri uno de sus sicarios ms veterano les pag para que permitieran que en la base militar aterrizara la aeronave que traa el cuerpo y poder despedirse de quien tanto le haba servido.

Galds cuenta que durante las noches que pernoct en las tierras de Guzmn, su mayor preocupacin era que llegara un ataque del Ejrcito y los aniquilaran. No te preocupes, de cualquier operativo nos avisan dos horas antes. Al comandante de la ciudad (Culiacn) ya lo tenemos bien arreglado, le dijeron los hombres del Cha-po. Lo cierto es que mientras visit la sierra de Badiraguato, nunca hubo ni por asomo una incursin militar.

Las huestes

A lo largo del documental aparecen perso-najes primitivos, elementales, que compo-nen los diferentes eslabones de la cadena

de produccin y distribucin de droga que hizo que Guzmn fuera catalogado por el gobierno estadunidense como el narcotra-ficante ms poderoso del mundo. Viendo y escuchando los testimonios de las hues-tes del Chapo es difcil pensar que sean exitosos en el negocio de la droga slo por buena suerte.

Uno de esos personajes es El Flaco, a quien Galds describe como sacado de una pelcula de Hollywood: al servicio del Chapo y responsable del trfico de cocana desde Sinaloa hasta Tijuana, con 20 aos de trasegar drogas y nunca detenido, l fue el conducto para entrar a uno de los crculos de Guzmn.

Tambin desfila un pintoresco sina-loense apodado El Chino, quien tiene y canta a cmara su propio corrido. Es un piloto famoso por llevar por aire la droga a Estados Unidos. Es uno de los pocos que ensean su rostro abiertamente, casi con orgullo, y muestra su habilidad de aterrizar en pistas diminutas en la sierra de Sinaloa, de las cuales hay docenas.

Luego vienen los independientes, los que trafican su propia mercanca en menor escala pero deben respetar los precios que fija el Crtel de Sinaloa y pagar de-recho de piso, si no quieren morir. Como ejemplo aparece un traficante que con la cmara de testigo guarda ms de seis paquetes de metanfetaminas en distintos compartimentos de una pick-up azul, cada uno con valor de 5 mil 500 dlares, y lo

caso es una actividad econmica con altos riesgos, tanto por el aspecto legal como el de la participacin de los grupos armados. En el primer caso, cuando el Ejrcito o las policas realizan las pesquisas, puede sig-nificar la crcel; en el segundo, cuando al-guien da un pitazo es la muerte segura, afirma el investigador.

El problema, educacin

Qu tanto influye la inaccesibilidad de la zona para que la mayora de los progra-

mas de gobierno no lleguen a las comuni-dades de la sierra, motivando que la nica fuente de ingreso sean actividades del narcotrfico? se le pregunta a Nery Cr-dova, autor del libro Narcocultura: simbolo-ga de la transgresin, el poder y la muerte.

Los sistemas de apoyo y los canales de distribucin con que cuenta el Estado mexi-cano hacen difcil la vida y parece que los lugareos no tienen otro camino que dedi-carse a eso. El problema se expandi a las ciudades, donde miles de jvenes margina-dos, sin educacin, sin prcticamente na-

cruza exitosamente a Estados Unidos.La impresin que me dio es que estos

personajes reflejan la realidad de Sinaloa; todos eran autnticos sinaloenses, gente acostumbrada al mundo del trfico y el contrabando, un mundo en el que se sien-ten seguros, dice Galds.

Por ltimo se muestra el rostro y modo de vida de los campesinos, el eslabn ms frgil de la cadena criminal multinacional que deja millones de dlares en todo el mundo.

El documental exhibe sus vidas humil-des pese a las toneladas de droga que sus manos producen; contrastan con la vida que los narcojuniors exhiben en sus cuen-tas de Twitter y Facebook.

Campesinos nios, adolescentes y adultos aparecen rayando la amapola o cortando, secando y haciendo pacas de mariguana que se van a Estados Unidos.

Si comparo mi experiencia con traficantes de Ro de Janeiro que estaban llenos de oro, esta gente es bien bsica; tienen slo su .38 sper, su cuerno de chivo, una cuatrimoto y su bolsa de perico a un lado, dice Galds. La mayora de los hombres de la sierra consumen cocana, no mariguana.

Qu pensaron cuando supieron de la captura de Guzmn a unas semanas del estreno del documental? se le pregunta a Galds.

Pensamos que le haba llegado la hora de cambiar de cara a la organizacin y que esto era algo quizs que haba sido un pacto, un arreglo, que se haba acordado su arresto. Me parece muy raro que haya estado solo, sin su seguridad... dicen que andaba protegido como un presidente.

Por qu piensa que El Chapo les abri una ventana a su mundo?

Saba que habamos hablado con gen-te de organizaciones criminales de otra par-te del mundo y que nuestro inters principal era entender cmo funcionaba el negocio... tal vez quera mostrar ese mundo de la sierra y ensear que no son los productores los que tienen las grandes ganancias. La ganancia est en los que la trafican, pero sobre todo en los que la distribuyen. O

NARCOTRFICO

1949 / 9 DE MARZO DE 2014 17

-

da, algo tienen que hacer y se incorporan a las actividades delictivas. El sistema econ-mico sigue lastimando a amplias capas de la poblacin. ste es el mundo en que vivi-mos y esa poblacin sin educacin, sin cul-tura, sin opciones algo tiene que hacer pa-ra sobrevivir.

Es una poblacin profundamente las-timada. Ha logrado poner en un predica-mento a las polticas del Estado mexicano y su combate al narcotrfico, porque lo que ha hecho el Estado es combatir los efectos, enfrentarse a las consecuencias, pero no han atacado las estructuras, las carencias, las ausencias, las limitaciones de una so-ciedad urgida de bienes de trabajo, de edu-cacin, de empleo, de actividades.

Es premeditada esa falta de atencin?Ms bien creo que tratan de que con-

vivan sanamente ambos mundos. Resol-ver los problemas econmicos de una poblacin no es sencillo y resolver los pro-blemas de seguridad es mucho ms com-plicado. Quienes se dedican a estas acti-vidades, quienes cometen los crmenes son seres humanos que en otras circuns-tancias probablemente seran profesores, mdicos, incluso policas o jueces; pero el destino, el mundo, las circunstancias eco-nmicas de nuestro pas los han puesto en otro lugar.

Fueron las condiciones sociales, las co-sas que tenan al alcance, su aprendizaje. El problema que veo es el de la educacin. No ven otro camino ms sencillo, piensan que es fcil meterse a la industria del narcotr-fico. Pero no, es una labor muy complicada donde todos tienen que vivir a salto de ma-

ta. Ya vimos la odisea del Chapo y no es fcil esconderse 13 aos.

Qu tanto afectar su captura a la narcoeconoma?

Nada. Los personajes no son impres-cindibles. Surgen otros. El Chapo slo era una figura, la punta del iceberg. La indus-tria sigue slida. De la industria de las dro-gas ilegales se beneficia la industria mili-tar, la farmacutica, la qumica, la poltica y los medios de comunicacin, todo este oropel que significa una sociedad de ma-sas actual, as que El Chapo slo es un de-talle, un detalle muy fuerte, por supuesto.

Hasta dnde van a llegar estas ma-nifestaciones pblicas a favor de l?

Se tranquilizarn. Ni siquiera saben qu significa la extradicin. Los sinaloen-ses simplemente manifiestan su encono, su rabia; no tienen fines polticos e ideo-lgicos ms all de ser una manifesta-cin espontnea de una poblacin que es-t nutrida, que vive cerca de un mundo de transgresin que forma parte de la cultu-ra aprendida. Es lo que le han enseado a la sociedad a lo largo de ms de un siglo.

Fuentes oficiales reportan que en el estado (con una poblacin de casi 3 millo-nes) hay algo as como 5 o 6% de desem-pleo abierto, que se traduce en cerca de 70 mil personas que no tienen fuente de in-gresos. Pero de algo han de sobrevivir. No se sabe de qu forma precisa.

Por lo que sabemos los precios de la cocana y la herona (esta ltima un poco ms elevada) son similares. En las zonas de produccin se dice que un kilogramo llega a tener un precio aproximado de 5 mil d-

lares. Y ya en el mercado un kilo de herona se dice que cuesta un poco ms de 70 mil dlares, aunque tambin se habla de 100 mil dlares.

Nada de esto puede confirmarse bien a bien, obviamente por la naturaleza de la actividad y porque la droga puede sufrir al-teraciones en su trnsito desde la produc-cin hasta llegar al consumidor final. En el campo sinaloense muchos de los cultiva-dores son campesinos a quienes se les pa-ga por jornal y por cosecha, y se habla de cantidades que van de los 100 a los 150 pe-sos diarios, por sembrar, cuidar, cultivar, rayar y piscar o por alguna de estas fases.

Acerca de cunto se produce y en qu extensin del territorio, seala que en ca-si la mitad de Sinaloa es factible la siem-bra de enervantes. Los clculos se basan sobre todo en las incautaciones y destruc-ciones de plantos.

Sobre la economa sinaloense relacio-nada con el fenmeno, seala que se care-ce de datos confiables, aunque el exgober-nador Milln, cuando estaba en funciones, habl de que la economa estatal estaba afectada en ms de 62% por dinero del nar-cotrfico. En su momento los empresarios pusieron el grito en el cielo, pero ah que-d todo.

Pero se tiene una idea o slo una im-presin sobre el lavado de dinero, cuando a lo largo de todo el ao una enorme canti-dad de negocios, tiendas, restaurantes, ba-res que pululan en las principales ciudades del estado, aunque sin ventas y sin clien-tes, inexplicablemente permanecen abier-tos, concluye Crdova.

Juan

Car

los

Cru

z

Base social del crimen organizado

18 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

-

La Operacin Limpieza emprendida en el sexenio cal-deronista para ser aplicada en el seno de la corrupta PGR no solamente result en un fracaso rotundo. Fue una injusticia artera, mayscula. Por falta de pruebas, una a una han ido saliendo de prisin las personas que fueron procesadas bajo la acusacin de colaborar con el crimen organizado. El agente Alejandro Aguilar L-pez pas casi cuatro aos y medio en el penal de mxi-ma seguridad de Puente Grande, Jalisco, y cuando se present de nuevo en su centro de trabajo simplemen-te le dijeron: ests dado de baja.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Cuatro aos, cuatro meses y cuatro das de prisin, adems de su empleo, le costaron al polica ministerial de la Procu-radura General de la Repblica (PGR) Alejandro Aguilar Lpez

la injusta acusacin de la subprocurado-ra Marisela Morales, sostenida de manera endeble, de que trabajaba para el Crtel de los hermanos Beltrn Leyva.

En abril de 2009, la Operacin Limpieza estaba en su apogeo al interior de la PGR. El entonces titular de la dependencia, Eduar-do Medina Mora, hoy embajador en Estados Unidos, y la subprocuradora Morales, ac-tual cnsul en Miln, estaban empeados en demostrar, acicateados por la DEA, que el combate al narcotrfico enarbolado por su jefe, Felipe Caldern, inclua al propio go-bierno, empezando por la procuradura.

Necesitaban, pues, nombres de fun-cionarios y empleados, jefes y personal operativo, para darle contenido a la ope-racin que, segn anunciaron, estaba diri-gida dentro de la PGR contra los protectores del narcotrfico, en especial de los Beltrn Ley va, entonces socios de Joaqun El Chapo Guzmn, lder del Crtel de Sinaloa deteni-do el pasado 22 de febrero.

Medina Mora inform que entre octu-bre de 2008, cuando se inici la Operacin Limpieza, y febrero de 2009, haban cado 25 funcionarios y agentes de la PGR, en-tre ellos No Ramrez Mandujano, quien funga como titular de la Subprocuradu-ra de Investigacin Especializada en De-lincuencia Organizada (SIEDO), hoy SEI-DO, cargo que hered Morales.

Cinco aos y medio despus, la justi-cia federal hizo de la operacin un fracaso redondo. Todos los acusados estn libres como consecuencia de la fragilidad de las pruebas, sostenidas slo por testigos pro-tegidos, las cuales fueron desacreditadas por jueces federales por falsas e inconsis-tentes. Apenas el pasado 26 de febrero, el

Eduardo Miranda

Medina Mora y Marisela Morales,

exhibidos por la artera Operacin LimpiezaMorales. Justicia a la carta

20 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

-

Poder Judicial Federal puso en libertad a los dos ltimos detenidos.

En el clmax de la operacin fueron aprehendidos el coordinador tcnico de la SIEDO, Miguel Colorado Gonzlez, y el exje-fe de la Interpol Mxico, Rodolfo de la Guar-dia Garca. Pero Medina Mora y Marisela Morales iban por ms, entre ellos Alejandro Aguilar Lpez, jefe de grupo de traslados de procesados en la Agencia Federal de Inves-tigacin (AFI) de la PGR, ahora sustituida por la Agencia de Investigacin Criminal.

La emboscada

La maana del sbado 18 de abril de 2009, Aguilar Lpez, de entonces 39 aos, re-cibi la orden ministerial de trasladar a Guadalajara desde el Centro de Investiga-cin Federal (CIF), ahora Centro Nacional de Arraigos, a un grupo de nueve procesa-dos por delincuencia organizada. Entre los detenidos iba Gernimo Gmez Garca, El Primo o El Contador, identificado como pri-mo de los Beltrn Leyva y uno de los en-cargados de las cuentas del crtel dirigido por los hermanos.

Era uno ms de los alrededor de 500 traslados que haba hecho desde 2005. Ha-ba llegado a la PGR en el ao 2000 como investigador de delitos federales. Psiclo-go egresado de la UNAM, con estudios de licenciatura en administracin policial y cursos de la Polica Nacional de Francia y el FBI de Estados Unidos, ascendi desde vi-gilante hasta jefe de un grupo de traslados.

Con una orden ministerial en la ma-no, que tena apenas un da de haber si-do dirigida a la direccin de la AFI, Agui-lar Lpez ya tena organizado a su grupo Greco hacia el medioda del sbado. Pero media hora antes de la salida, su jefe, Julio Csar Rodrguez Lpez, encargado de los dos grupos de traslado de la AFI en la Di-reccin de Operaciones Especiales, le dijo que las personas aprehendidas seran lle-vadas al penal de mediana seguridad del Rincn, en Nayarit.

Partieron en dos Van Express y una su-burban hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico. En el hangar de la PGR, policas y detenidos volaron con me-dia hora de diferencia a Nayarit en dos ae-ronaves Grumman.

Por orden del jefe del CIF, el general mayor retirado del Ejrcito Miguel n-gel Prez Resndiz, salieron sin el apoyo de los servicios tcnicos que se encargan de videograbar los operativos. Llegaron a Nayarit a las 14:12 y 14:40 horas, respecti-vamente, tiempo del Pacfico. Aguilar L-pez reportaba todos los movimientos me-diante el sistema Matra de radio a Arturo Negrete, jefe de departamento en el CIF, quien coordin la entrega de los procesa-dos con la delegacin de la PGR y las auto-ridades del penal.

En Nayarit, el jefe del grupo dispuso un convoy de siete vehculos para el traslado. Iban 16 elementos de la AFI, dos ms de la corporacin destacados en Nayarit, un ministerio pblico federal que haba via-jado desde el DF, elementos de la Polica Federal y custodios del penal. l iba al fi-nal de la caravana.

Por razones tcticas y con el conoci-miento de sus superiores en el CIF, deci-di que en las dos camionetas de la AFI se trasladaran slo 8 de los 16 agentes por-que de lo contrario en caso de un ataque se les dificultara responder a una agre-sin. La mitad de los elementos se qued en el aeropuerto.

El convoy policial apenas haba avan-zado kilmetro y medio cuando fue em-boscado por un grupo apertrechado con armas largas y explosivos. Comenzaron las rfagas y de inmediato cayeron heri-dos dos de los agentes de la AFI. El resto se baj a repeler el ataque. El jefe del gru-po alcanz a marcar con su celular al CIF para pedir clave 5, que significa emergen-cia. El enfrentamiento dur 15 minutos y en ese lapso no lleg ningn apoyo. Antes de irse, los agresores lanzaron una grana-da que explot a metro y medio de donde se encontraban los agentes policiales (Pro-ceso 1695 y 1707).

En su huida, los atacantes dejaron un cuerno de chivo, un M16 y un vehculo blin-dado con un radio de comunicacin, un chaleco tctico con tres cargadores, 40 car-gadores vacos de entre 50 y 100 tiros para AK-47, 32 cartuchos para este tipo de arma y dos granadas, una de ellas sin espoleta. Segn el reporte policial de Aguilar, los ata-cantes tambin dispararon desde una ca-sa ubicada a la orilla de la carretera, en la que despus del enfrentamiento fue ase-gurada una camioneta Mitsubishi blanca con armas.

El ataque dej ocho muertos: cinco ele-mentos de la Polica Federal, el director tc-nico del penal y dos agentes de la AFI, uno del grupo Greco y otro ms de esa corpora-cin en Nayarit. Hubo ms de una decena de heridos, entre ellos el propio jefe del gru-po por un rozn de bala y el ministerio p-blico federal Erasmo de Jess Hernndez.

Uno de los sobrevivientes, el agente de la AFI Carlos Igor Hernndez Flores, sali en un vehculo prestado por un particular en busca de los ocho agentes que se ha-ban quedado en el aeropuerto. stos ex-plicaron que al or las detonaciones pi-dieron ayuda al personal de la empresa encargada de la seguridad del aeropuerto. Se las negaron. Los militares destacados en la terminal area tampoco hicieron na-da porque no tenan vehculo.

Tampoco llegaron ambulancias. Los heridos fueron trasladados a clnicas del IMSS y del ISSSTE en vehculos de parti-culares que se acercaron despus del en-

frentamiento; 45 minutos ms tarde, en el lugar del ataque ya estaban policas mu-nicipales, militares y personal de la PGR.

El comando no logr rescatar a los de-tenidos. La Polica Federal pudo llevrselos al penal en un camin blindado, esposa-dos, y a ellos tambin les dispararon. No se sabe si para rescatarlos o para eliminarlos por cuenta del propio crtel o de otra orga-nizacin, dice Alejandro Aguilar a Proceso.

Despus de localizar a sus compae-ros hospitalizados para reportar al CIF de su condicin, Aguilar Lpez lleg a las ocho y media de la noche a declarar ante la delegacin de la PGR en Nayarit. Ah pa-s la noche. Al da siguiente, domingo, ha-cia las dos de la tarde, llegaron a esa ofici-na los dos cuerpos de sus compaeros de la AFI cados. Les hicieron una guardia de honor de 20 minutos.

El jefe del grupo regres a la Ciudad de Mxico a las nueve y media de la noche junto con sus compaeros heridos para internarlos en un hospital privado. A las cuatro de la maana del lunes lleg al CIF. Ah, el jefe del centro, el militar retirado Prez Resndiz, antes de preguntarle por sus compaeros muertos y heridos le in-quiri sobre el nmero de tiros que us, cuenta Aguilar Lpez.

La pesadilla sigui ese lunes 20, cuan-do los sobrevivientes, con engaos, fueron llamados a declarar ante la SIEDO. Les di-jeron que los iban a ascender por haber re-pelido el ataque. Relata que ah estaba la directora de la AFI, Nicandra Castro Escar-pulli, quien para entonces ya tena un ex-pediente armado con fotos satelitales de la DEA sobre la emboscada. Dice que en tono irnico les ofreci una letra, es de-cir, un ascenso.

Mig

uel

Dim

ayu

ga

Aguilar. Vapuleado

NARCOTRFICO

1949 / 9 DE MARZO DE 2014 21

-

En la SIEDO se encontr con compae-ros del grupo de traslados que haban sido llamados a declarar aun cuando se encon-traban de vacaciones, francos o en otros servicios. Tambin estaba el ministerio p-blico federal De la Cruz Hernndez, quien atemorizado apenas le pudo decir que le tenan prohibido hablar con ellos.

El agente Hernndez Flores, sobrevi-viente de la emboscada, refiere en entrevis-ta que a las diligencias ministeriales de ese da llegaron agentes de la DEA. Adems, di-ce, estuvo uno de sus principales acusado-res, Jos Salvador Quintanilla Puga, El Pitu-fo, uno de los testigos protegidos favoritos de la administracin anterior. Relata que El Pitufo le pregunt cmo le haba ido en el ataque. (l) ya estaba aleccionado por el Ministerio Pblico porque el expediente ya estaba armado, asegura.

La SIEDO construy el expediente no slo con las declaraciones de Quintani-lla Puga; tambin con las de otros testigos protegidos: Jorge Nieves Crdenas, Conde; Rubn Ros Estrada o Pedro Ignacio Zazue-ta o Ignacio Lorenzo Zazueta Rodrguez, Carlos, Pit o Anglica; Luis Ernesto Ram-rez Vzquez, Guadalupe, y Marcos Asse-mat Hernndez, Fernando, quienes fueron identificados por la justicia federal.

La detencin

El viernes 24, el Ministerio Pblico Federal retuvo, sin que mediara orden de deten-cin, al agente que encabez el traslado y a los otros 12 elementos de la AFI, quienes pasaron de vctimas a acusados. Alejan-dro Aguilar cuenta que el ministerio pbli-co Julio Patesi Guedea Tllez les dijo: Cha-vos, ya lo saben. Su situacin jurdica ya cambi. Estn detenidos y se van a echar el arraigo. Despus ya veremos. Y si no tienen nada que ver, se van en el amparo.

En lugar de ser enviados a un centro penal, los mandaron a los separos del Cen-tro de Mando de la Polica Federal en Izta-palapa, donde estuvieron 74 das, seis an-tes de que se venciera el plazo del arraigo, donde no se sabe si es de noche o de da porque es un bloque cerrado en forma de L en el que se distribuyen ocho celdas y con un espejo en el corredor para reflejar a los detenidos. Aguilar Lpez asegura que ah fueron maltratados por matapolicas.

Despus de dos meses y medio de arraigo, fueron trasladados a distintos pe-nales. Alejandro Aguilar, contra quien la SIEDO quera una pena de 20 a 40 aos, fue ingresado el 9 de julio de 2009 al de mxi-ma seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde, dice, continu siendo objeto de hu-millaciones y maltratos.

La SIEDO consign a 13 agentes y cua-tro albailes de Tepic. A stos los acusaron de ser parte de los sicarios. A todos los de-tenidos se les imputaron delitos graves:

violacin a la Ley Federal Contra la Delin-cuencia Organizada, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, evasin de presos en grado de tentativa y contra la administracin de justicia. Los ci-viles tampoco tenan nada que ver.

Entre los 13 agentes federales haba seis que no participaron en el traslado. On-ce salieron en libertad y 10 fueron reinsta-lados en sus puestos de policas federales ministeriales. No fue el caso de Aguilar L-pez, la agente Mara de Lourdes Rodrguez Oble y Flores Hernndez, quienes no han sido reinstalados a pesar de que los dos primeros fueron absueltos y el tercero es-tuvo en todo momento amparado, por lo que no fue encarcelado. A ninguno le han pagado los salarios que le retuvieron des-de entonces.

La SIEDO nunca investig y nos incul-paron por consigna, coinciden en sealar los sobrevivientes de la emboscada. Incluso las armas que ellos mismos aseguraron fue-ron utilizadas en su contra. Los ministerios pblicos los acusaron de haberlas utilizado para matar a sus compaeros y de haber fil-trado la informacin del traslado.

Segn El Pitufo, como jefe de grupo Ale-jandro Aguilar era uno de los que cobra-ban cuotas a la delincuencia organizada; el testigo protegido refiri que eso lo su-po cuando estuvo en el centro de arraigo.