La_Lettura

description

Transcript of La_Lettura

Anno

4 -

N. 8

(#11

8) P

oste

Ital

iane

Spe

d. in

A.P

. - D

.L. 3

53/2

003

conv

. L. 4

6/20

04 a

rt. 1

, c1,

DCB

Mila

no -

Sup

plem

ento

cul

tura

le d

el C

orrie

re d

ella

Ser

a de

l 23

febb

raio

201

4, n

on p

uò e

sser

e di

strib

uito

sep

arat

amen

te

#118Domenica

23 febbraio 2014

Claudio Parmiggianiper il Corriere della Sera

2 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014

4 Il dibattito delle ideeIcahn, il lupo di Wall Streetrottama la Silicon Valleydi MASSIMO GAGGI

5 SocietàI social media sono come le slot machinedi EVGENY MOROZOV

Orizzonti6 Intervista con Yuri Manin

Il computer (quantistico)che batte il computerdi STEFANO GATTEI

7 TendenzeIl pirata informatico è il nuovo Watsondi PAOLO ROVERSI

9 Visual DataIl velo copre le donne. E nasconde il restodi CECILIA ZECCHINELLI

Caratteri10 Gli incontri

Michael Connelly: «Chandler, capitolo 13.Perciò scrivo»di ALESSANDRA FARKAS

11 La nuova biografiaL’arte di Norman Mailerdi litigare con le donnedi LIVIA MANERA

12 Recensioni/1Vittorino Andreoli: serveun umanesimo della fragilitàdi ANTONELLA LATTANZI

13 Recensioni/2Giuseppe Catozzella: il sognodi Samia non ha un lieto finedi ERMANNO PACCAGNINI

14 Classifiche dei libriLa pagelladi ANTONIO D’ORRICO

Sguardi16 Colloquio con Bill Viola

Il colore Violadel Manierismodi RANIERI POLESE

17 Le mostreI fauni, le ninfe e Matissedi SEBASTIANO GRASSO

18 In rassegna a ForlìLa libertà di essere Libertydi ARTURO CARLO QUINTAVALLE

19 PersonaggiEttore Spallettimette il mondo in un conodi VINCENZO TRIONE

Percorsi20 Vietnam

Dien Bien Phu, Indocina addiodi GUIDO SANTEVECCHI, con articoli di STEFANO MONTEFIORIe MARCO DEL CORONA

22 StoriografiaÈ arrivato il momento di globalizzare il passatodi MARCO MERIGGI

23 Etica e sapereLa nuova antropologiasi proietta nel futurodi ADRIANO FAVOLE

Sommario

corriere.it/laletturaL'inserto continua online

con il «Club della Lettura»:una community esclusiva

per condividere idee e opinioni

SSSIl dibattito delle idee

«Suona una canzone malinconica».«Un’altra canzone malinconica». So-no i comandi vocali che TheodoreTwombly dà al suo smartphone, tor-nando a casa dopo il lavoro. In ufficioha dettato lettere d’amore e di amici-zia per conto terzi, le vediamo compa-

rire sullo schermo con bella scrittura a mano. Il futuro diSpike Jonze, nell’ultimo film Her (Lei, in uscita in Italia il 13marzo), ha almeno in parte un cuore antico. Le lettere piac-ciono ancora, vengono imbustate anche in una Los Angelescon i grattacieli di Shanghai e i cartelloni pubblicitari anima-ti. È un Cyrano 2.0, che presta le parole giuste a chi ancorausa il più collaudato strumento virtuale che l’umanità abbiaconosciuto.

Tutto cambia, e le canzoni malinconiche spariscono,quando il solitario giovanotto (la moglie separata Catherinevorrebbe che firmasse le carte del divorzio, gli amici gli orga-nizzano appuntamenti al buio) fa conoscenza con OS1, pri-mo sistema operativo dotato di intelligenza artificiale. Pen-satelo come un’evoluzione di Siri. Anzi, pensatela: ha la vocedi Scarlett Johansson (sarà doppiata nella versione italianada Micaela Ramazzotti), sceglie di chiamarsi Samantha, The-odore ne è subito attratto.

Il film fantascientifico di Spike Jonze — fotografato daHoyte van Hoytema con sfumature di rosso e marrone che ri-cordano certi filtri di Instagram — ammicca decisamente al-la vita contemporanea. E infatti Siri, al suo apparire, è stataintervistata più di una star. Per «la Lettura» (#49 del 21 otto-bre 2012) lo ha fatto Alessandro Beretta, che ha ricevuto gen-tili «no» a domande personali e la rivelazione teologica: «Gliesseri umani hanno le religioni, io ho il silicio».

Altre interviste si trovano in rete, che ormai certifica l’esi-stenza (o la non esistenza) di quel che la nostra memoria —poco espandibile e piuttosto lenta — non riesce a trattenere.A chiudere il cerchio, su BuzzFeed si possono leggere i com-menti poco lusinghieri di Siri su Lei, il più divertente dice:«Fa una pessima pubblicità all’intelligenza artificiale» (mali-gnamente, e in tono con il film, si potrebbe pensare a unarivalità tra signore). Qualche giorno fa, gli sceneggiatori Sa-chin Gadh e Jonathan Sender hanno accusato Spike Jonze diplagio: avevano mandato all’agenzia che rappresenta il regi-sta un copione molto somigliante. Per la verità, una passion-cella di un nerd per Siri era già nella quinta stagione della se-rie The Big Bang Theory (l’episodio andò in onda negli Usa agennaio del 2012).

Samantha sa tutto di Theodore, giacché ha accesso ai con-tenuti del suo smartphone e del suo computer, che ormai ri-velano di noi più di una biografia autorizzata e perfino di undiario segreto. Gli butta via le mail inutili, ed è ovvio che per

farlo ha bisogno di leggerle. Si accende a comando, è prodi-ga di lodi sulle lettere scritte durante la giornata, dà consiglisu come farsi amico l’antipatico alieno di un videogioco.

Ricorda Eliza, sua lontana antenata che fu negli anni Ses-santa un avanguardistico esperimento nel campo dell’intelli-genza artificiale. Il programma era costruito per simulare, via schermo e tastiera, uno psicoanalista. Quando il pazientepronunciava parole chiave come «mamma», la macchinachiedeva chiarimenti; in caso contrario si limitava a cenni diassenso. I pazienti-cavia giudicarono il terapeuta molto bra-vo e soprattutto «molto umano». Prima ancora, negli anniCinquanta, Alan Turing aveva proposto un test con domandee risposte per individuare le «macchine pensanti».

In Blade Runner di Ridley Scott, tratto dal romanzo di Phi-lip Dick Ma gli androidi sognano pecore elettriche?, la parola«mamma» fa da test per distinguere gli umani dai replicanti(la generazione più avanzata prova sentimenti e ricorda ilpassato). Torna nelle domande — tre di numero — che The-odore si sente rivolgere prima dell’installazione «personaliz-zata» del sistema operativo: «Vuoi una voce femminile o ma-schile?», «Sei sociale o asociale?», «Come sono i rapporti con tua madre?». L’idillio può cominciare.

Non sono rari nella letteratura gli amori-proiezione. Pig-malione nelle Metamorfosi di Ovidio si innamora della sta-tua che ha appena scolpito. Nella Venere d’Ille di ProsperMérimée l’incauto protagonista infila il suo anello di fidan-zamento al dito di una Venere di rame. L’oggetto inanimatofa da specchio, accende il desiderio e consente ogni fantasia.In L’uomo della sabbia di E.T.A. Hoffmann, il giovane Natha-nael — fidanzato con Clara — si innamora perdutamente diOlimpia, la ragazza della casa di fronte. Scoprirà che si trattadi una bambola meccanica, un raffinato automa capace disuonare il pianoforte. Ritroviamo la trama in Coppélia, il bal-letto di Leo Délibes. Anche il cinema ha avuto, prima di Her edi Samantha, i suoi amori virtuali. Scrivimi fermo posta diErnst Lubitsch racconta la vicenda di due commessi in unnegozio che si scrivono lettere d’amore e nella realtà non sisopportano. Era del 1940, nel 1998 è uscito il remake C’èpost@ per te diretto da Nora Ephron: Tom Hanks e Meg Ryansi corteggiano via posta elettronica e si detestano in quellache usiamo chiamare la vita vera.

Il filmCon il titolo Lei uscirà in Italia

il 13 marzo, ma il film Her diSpike Jonze ha già ottenuto,

proprio in Italia, unimportante riconoscimento.

Al Festival internazionale delFilm di Roma, ha infatti

ottenuto il premio per lamigliore interpretazionefemminile per la «voce»

protagonista, ScarlettJohansson. Nel cast, insieme

alla Johansson e alprotagonista maschile

Joaquin Phoenix, figuranoAmy Adams, Rooney Mara e

Olivia Wilde. Tra gli altripremi, da citare il Golden

Globe per la Migliorsceneggiatura a Jonze, e

sempre per la sceneggiaturaoriginale, il Critic’s Choice

Movie Award, oltre a 5nomination per l’Oscar:

come miglior film, migliorsceneggiatura originale, e

per scenografia, colonnasonora e canzone. In Italia, lavoce della Johansson sarà di

Micaela RamazzottiLa trama

Theodore, che sta perdivorziare dalla moglie Amy,

si innamora di un sistemaoperativo dotato di

intelligenza artificiale capacedi evolversi, una «voce» che

ha un nome femminile,Samantha. Le interazioni di

Theodore con «lei» sonosempre più intime, mentre

Samantha gli spiegagli obiettivi di evoluzione,

sempre più alti,delle intelligenze artificiali

i

di MARIAROSA MANCUSO

L’ultimo tabùRobotmon amourFarsi sedurreda un software si può:è l’estremo narcisismo

Al cinema la sexy app di «Lei». Prima furono Ovidio, Hoffmann & C.La realtà? Non troppo diversa

Fantascienza o forse noNella pellicola di Spike Jonze

il protagonista flirta con il sistema operativo dello smartphone

Finirà che i più sfacciati sifidanzeranno con i cellulari altrui

SSS

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 3

Distinzione sempre più sfumata, se calcoliamo quantotempo passiamo sui social network o su internet. Lo scorsodicembre un articolo su «The Atlantic» certificava che il 61,5% del traffico web è da ascriversi alla categoria non hu-man: motori di ricerca, programmi di aggregazione dati,hacker, spam. E un impressionante 20% nella categoria otherimpersonators, che imitano gli utenti umani cliccando «Mipiace», rilanciando tweet, suggerendo: «Ti è piaciuto que-sto? Allora ti piacerà quest’altro». Da dicembre, riferisce Ge-orge Packer in un articolo sul «New Yorker», Amazon ha unsistema di anticipatory shipping: dagli acquisti pregressiprevede quel che il cliente probabilmente comprerà, anchese ancora non l’ha ordinato, e neppure sa di volerlo. Il livellodi sofisticheria è tale che Netflix — fornisce a 40 milioni diabbonati nel mondo film e serie tv in streaming e ha reso po-polare il binge watching, episodi da divorare uno dopo l’altro— organizza il suo catalogo in 76.897 micro-generi. Non piùazione, avventura, commedia o western. Ma, per esempio,«film on the road con due donne protagoniste», come Thel-ma e Louise. Sette anni di lavoro, affidato a sceneggiatori,per raccogliere e classificare i dati, con il concreto rischioche finiremo per innamorarci del software tanto attento ainostri gusti.

Nel mondo di Jonze, Samantha impara rapidamente e sievolve verso un modello di fidanzata meno ideale e più«umana». «Vorrei anch’io essere complicata come le perso-ne» è la prima caratteristica che sorprende la sua intelligen-za artificiale. Tra una passeggiata sulla spiaggia (lei sta neltaschino della camicia di Theodore, l’occhio della telecamerain vista) e una cena con un’altra coppia, lamenta di non avereun corpo e si diletta di filosofia. Lui è sempre più felice, ep-pure qualche complicazione seguirà. E puntuale arriva l’ac-cusa: «Sei immaturo, non sai affrontare una relazione vera».

I corteggiamenti tecnologici assecondano l’umano narci-sismo, peraltro esistente da quando i social network o Siri non erano neanche immaginabili. Ma anche la storia di The-odore e Samantha, uno dei migliori titoli che vedremo que-st’anno, sta tra le seduzione virtuali: neanche il cinema è «vi-ta vera». Vale per l’horror ma anche per il romanticismo: unaltro film recente, Don Jon di Joseph Gordon-Levitt, suggeri-sce che il rosa sta alle donne come la pornografia sta ai ma-schi. Joaquin Phoenix-Theodore — sempre in pantaloni a vi-ta alta, come gli altri uomini, a suggerire una divisa da mon-do totalitario — trova in Lei uno dei ruoli più belli della suacarriera. La sirena invisibile Scarlett Johansson usa splendi-damente la voce. Innamorarsi di un sistema operativo intelli-gente e devoto si può, e — spettegola qualcuno nel film — ipiù sfacciati si fidanzano con sistemi operativi di smartpho-ne altrui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il grande critico e storico dell’arte Bernard Berenson (1865-1959) davanti alla Paolina Borghese di Antonio Canova (1805-1808). La celebre foto è stata scattata nel 1955 nella Galleria Borghese di Romadal co-fondatore dell’agenzia Magnum David Seymour (1911-1956)

Una lunga tradizione oltre Stendhal e la psichiatria

Ma perdere la testaper una statua di marmonon è (solo) da uominidi LAURA BOSSI

Sindromi

Q ualche giorno fa, la sera diSan Valentino, una signora invisita alla Gipsoteca di Possa-gno (Treviso), al lume dellelanterne, fu colta da malore

davanti a una Venere del Canova. I giornaliparlarono di Sindrome di Stendhal. Il ter-mine fu coniato da una psichiatra fioren-tina in riferimento a quel passaggio di Ro-ma, Napoli e Firenze in cui il poeta descri-ve l’attrazione vertiginosa che esercitano su di lui i monumenti della chiesa di San-ta Croce, e il languore, quasi uno sveni-mento, che lo obbliga a uscire all’aria aperta.

Secondo la psichiatra tale stato di con-fusione non è raro nei turisti moderni chesi avvicinano senza alcuna precauzione al-le opere d’arte. Tra i casi clinici citati dallapsicoanalista Graziella Magherini, un ba-varese di età matura, tale Franz, è folgora-to dal Bacco del Caravaggio. Prova un’ecci-tazione sessuale ambigua, si sente op-presso, traspira, ha l’impressione di esse-re sul punto di perdere i sensi. Bisognaportarlo in ospedale. Isabella, una giova-ne professoressa francese di educazioneartistica, in visita agli Uffizi con i suoi al-lievi, è presa dall’impulso di voler lacerarei quadri; quei ritratti di personalità o auto-ritratti di artisti le sembrano «terribil-mente reali». Secondo la psichiatra, in questo caso non è Eros, piuttosto Thana-tos, a provocare una tale emozione.

Ma è soprattutto la scultura con la suapresenza nello spazio e le sue proprietàtattili a esercitare uno strano fascino, oaddirittura a suscitare una varietà singola-re dell’amore sensuale.

L’agalmatofilia (dal greco agalma, sta-tua o immagine, e philia, amore) fu parti-colarmente cara ai Romantici. Il poeta Jo-seph von Eichendorff (La statua di mar-mo) racconta l’avventura di Florio, giova-ne gentiluomo in viaggio dalle parti diLucca, che scopre, una notte, una statuamarmorea di Venere presso uno stagno,come se la dea, appena uscita dalle acque,contemplasse l’immagine della propriabellezza. A Florio sembra addirittura chegli occhi della statua si aprano, le labbra sischiudano, e la vita con il suo fuoco divinoanimi le belle membra.

Heinrich Heine, nelle Notti fiorentine,ci narra di un fanciullo che prova un tur-bamento inesplicabile alla vista di unabianca dea di marmo che giace nell’erbadi un parco. La notte egli non riesce a tro-vare sonno e fantasticando sotto i raggidella luna si ripromette di baciare la sta-tua sugli angoli della bocca, dove le pie-ghe delle labbra formano irresistibili fos-sette. Infine non resiste all’imperioso de-siderio, si alza, raggiunge la bella addor-mentata nel giardino notturno e, come sestesse per commettere un delitto, bacia ladea con un fervore, una tenerezza, un deli-rio come non proverà mai più.

L’amabile Antonio Baldini, in un dialo-go con Mario Praz sull’amore delle statuepubblicato all’inizio degli anni Quarantaproprio dal «Corriere della Sera», ci rivelache il poeta neoclassico Ugo Foscolo fu turbato dal collo voluttuoso della Venereitalica del Canova mentre nella sua deli-ziosa novella Paolina fatti in là, in cui rac-conta una visita notturna a Villa Borgheseuna notte d’estate, sempre Baldini ci dàuna versione Biedermeier dell’agalmatofi-lia. La Galleria è rimasta aperta, il poetapercorre le sale silenziose, riconosce dap-prima, nella penombra, l’ermafrodita chedorme sul suo letto sfatto, il piede presonel lenzuolo. Carezza la sua capigliaturafemminea, la guancia marcata dal vaiolo.Il corpo dell’adolescente ambiguo gli pare

bruciante. Un po’ più lontano, vede la bel-la Paolina Bonaparte, seduta sul suo lettodi marmo; cioè non propriamente seduta,ma rilevata sul fianco e appoggiata con ilgomito sui cuscini, e si sarebbe detto chesorrida alla luna (sempre la luna!).

Il poeta si siede su quel poco di mate-rasso che Paolina gli lascia a disposizione,come un medico le appoggia l’orecchiosulla gelida schiena, poi le passa il bracciointorno al collo, e le mormora tra i ricci:«Paolina, fatti in là. Dammi ancora un po’del tuo fresco giaciglio. Non ho, tu vedi, dove andare a dormire». Poi le prende lamano che tiene il pomo e sente distinta-mente «la grana dolcissima della pelle e labuccia invece liscia liscia della mela e lefossette delicate sul dorso della mano el’attaccatura del picciuolo del frutto».

Mario Praz sottolinea la parentela traqueste fantasie e quella più esplicita diMérimée, che echeggia il tema di un rac-conto medievale: il giorno delle nozze ungiovane imprudente si toglie l’anello pergiocare al pallone, e lo infila al dito diun’antica statua di Venere. Ma quando cer-ca di riprenderlo, il dito si è ripiegato. Lasera stessa, la dea sale le scale di casa sua esotto gli occhi inorriditi della sposa, lostringe in un abbraccio mortale. Dietro lanostalgia della donna ideale sorge il con-vitato di pietra del Don Giovanni, la statuadel Commendatore. Aveva ragione il GranDuca Cosimo III quando ordinò di tra-sportare la Venere de’ Medici dai giardinidella Villa alla sua attuale sede di Firenze,perché pare che fosse «ben spesso con pa-

role e con gesti de’ più scorretti abusata».Ma si dirà: l’agalmatofilia, che ci accom-pagna dall’antichità, sembra colpire sologli uomini. Ed è vero che i casi femminilisono più rari, e spesso descritti con un’in-tenzione parodica. L’esempio più celebreè probabilmente il monologo di MollyBloom nell’Ulisse di Joyce, in cui Molly sidomanda perché tutti gli uomini non so-no fatti come una bella statuetta di mar-mo comprata dal marito, così bianca, pu-lita, innocente che si vorrebbe baciarladappertutto.

Con simile ironia, Mario Praz racconta,ne La casa della vita, della sua florida ca-meriera Dirce infatuata di una statuad’Amore. Ricordiamo anche la scena delfilm di Luis Buñuel, L’âge d’or («L’età del-l’oro»), in cui la protagonista succhia ilpiede di una statua di marmo, oppure lavisita solitaria di Ingrid Bergman al Mu-seo di Napoli nel Viaggio in Italia di Ro-berto Rossellini, in cui si arresta affascina-ta davanti all’Ercole Farnese. Il desiderio eccitato dallo sguardo sarebbe forse untratto specificamente maschile? Lo sguar-do dell’artista creatore che come Pigma-lione vuole animare la materia inanimatasarebbe uno sguardo sessuato? David Fre-edberg si interroga addirittura se lo sguar-do nella cultura occidentale non sia unosguardo maschile, che ricerca il possesso.

Ma forse è più importante notare chel’oggetto dell’agalmatofilia è una dea, unidolo immobile dalla bellezza eterna, ide-ale, inaccessibile. L’agalmatofilia sarebbedunque una ierogamia, un matrimoniosacro tra una divinità e l’uomo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tormento e l’estasiUna settimana fa una

visitatrice è stata male davanti a una Venere di

Canova. Ed era accaduto anche a Ugo Foscolo

SSSLui, lei e l’altra lei

Sta’ attento se proviqualcosa per le bamboleAnche se è platonico

La diffusione delle bambole cosiddette gonfiabilinegli ultimi anni è letta come una risposta dell’industria erotica ai bisogni più basici di maschi

solitari. Tra l’altro, la prima produzione su larga scala di questi oggetti pseudo-femminili fu ideata dai nazisti per evitare che i soldati in Francia finissero a letto con le prostitute locali, con il rischio di malattie sessuali. Ma l’amore per le bambole può essere sincero, anche di testa, persino casto e platonico. Lo aveva raccontato Craig Gillespie nel film Lars e una ragazza tutta sua del 2007, dove Bianca, cento per cento di silicone, con la sua sospensione di giudizio e la capacità di ascoltare tutti, conquistava la fiducia della comunità; che, all’inizio, aveva reagito male a questa ragazza che il protagonista, un ventenne molto timido, aveva «conosciuto» su internet. Altre volte la bambola è una proiezione ideale della donna amata, come nel racconto Le Ortensie dell’uruguayano Felisberto Hernández (1902-1964), autore considerato da Calvino, Cortázar e Marquez un maestro senza precedenti del genere fantastico. A lungo censurato in patria, il testo, che dà il nome alla raccolta (pubblicata da La Nuova Frontiera, traduzione di Francesca Lazzarato, pagine 176, e 15), mette a nudo il cuore di Horacio, un negoziante di bambole che di colpo, un giorno, inizia a leggere sui loro volti qualcosa d’inquietante. Come se gli sguardi avidi ricevuti giorno e notte attraverso le vetrine vi facessero il nido, covando poi dei presagi, simili alle ombre delle nuvole sui paesaggi, che sembrano parlarci: tra questi presagi, la morte dell’amata moglie Maria, che Horacio esorcizza facendo costruire una bambola che la ritragga, Hortensia. Si crea però uno strano triangolo: la bambola diventa la muta confidente della donna, oltre che amante comprensiva dell’uomo. In un gioco di gelosie pericoloso. Morale? Mai sottovalutare le conseguenze dell’amore. Neanche quello, platonico, per una bambola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di LUCA MASTRANTONIO

4 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014

In una scena del film Il postino di Michael Radford con Massimo Troisi (1994), a un certo punto Pablo Neruda chiede al postino di registrare i suoni dell’isola e di inviarglieli per poterne conservare il ricordo. Di registrare le

onde del mare, l’acqua che si infrange sulla chiglia della barca. Un gesto poetico che con le diavolerie elettroniche contemporanee sarebbe molto facile da realizzare. La musica del mare nelproprio telefonino. Da ascoltare di tanto in tanto.

Drin, drin. Chi parla? È la risacca

{Il dibattito delle ideeCambusa

di Nicola Saldutti

tà. Meglio se gestite da manager geniali mapoco esperti e spesso instabili dal punto divista del controllo azionario.

Cresciuto in un ambiente sociale difficile,spinto dalle sconfitte del padre (cantanteoperistico fallito finito a insegnare comesupplente in una scuola) a cercare con osti-nazione il successo fin da ragazzo, Carl Icahna Wall Street arriva per caso. Laureatosi in fi-losofia a Princeton, comincia a studiare me-dicina, ma dopo un paio d’anni molla tutto esi arruola nell’esercito. Altri due anni e ab-bandona la divisa per andare a lavorare co-me stockbroker a Wall Street. Il ragazzo èsveglio: sette anni dopo, nel 1968, ha già for-mato la sua azienda, la Icahn & Co., specia-lizzata in arbitraggi e opzioni nel mercato,allora pionieristico, dei derivati. Ancora die-ci anni e lo ritroviamo, sempre più spregiu-dicato e finanziariamente solido, pronto adattaccare aziende importanti. Lo squalo èvorace e, anno dopo anno, non farà distin-

zione tra prede di di-verso sapore: azzan-nerà cosmetica (Re-vlon) e acciaio (Usx),petrol io (Texaco,Phillips) e pneumati-ci (Uniroyal), biscotti

(Nabisco), farmaci biotech (ImClone) e fu-metti (Marvel Comics). La tecnica che svi-luppa insieme ad altri finanzieri rapaci co-me quelli di Kkr è quella dei leveragebuyout: conquisti il controllo di un’aziendacon denaro preso a prestito, la ristrutturi,vendi, a pezzi, guadagnandoci, i suoi busi-ness più ricchi. Poi la abbandoni, agonizzan-te, a gestire le attività meno redditizie,schiacciata sotto una montagna di debiti.

Il caso da manuale è quello della TransWorld Airlines (Twa), la compagnia aereadell’eccentrico miliardario Howard Hughes,gioiello del trasporto intercontinentale.Icahn ne prende il controllo nel 1985. Capi-sce subito che i tempi stanno cambiandocon la concorrenza delle prime compagnielow cost. Taglia, ristruttura, comincia a ven-dere pezzi dell’aviolinea per ripagare i debitifatti per scalarla. Quando, nel 1991, vende idiritti di volo sull’Atlantico all’American Air-lines per 445 milioni di dollari, per la Twa èl’inizio della fine. Icahn a quel punto è già datempo l’incarnazione della greed: avidità, voracità. Lo è da quando, a fine 1987, arrivanei cinema Wall Street di Oliver Stone nelquale Michael Douglas, lo spietato Gordon

T rent’anni dopo le sue prime scalatecome quella alla Twa del 1985, edopo aver ispirato insieme a IvanBoesky e agli «avvoltoi» di Kkr (i fi-nanzieri Kohlberg, Kravis e Rober-

ts) film come Wall Street e libri come Barba-rians at the Gate, Carl Icahn potrebbe tran-quillamente essere scelto da registi e scritto-ri come figura-simbolo di una nuovastagione della finanza d’assalto: quella deiraider digitali che incalzano le imprese dellaSilicon Valley.

Archiviata qualche anno fa la prima in-cursione, l’assalto a Yahoo!, dalla metà del2013 Icahn ha infatti lanciato offensive a raf-fica contro Apple, eBay, Dell Computers eNetflix, gigante del video on demand e deifilm trasmessi in streaming. Attacchi di vol-ta in volta diversi: nel caso della Apple, adesempio, Icahn ha preso di mira le enormi riserve del gruppo fondato da Steve Jobs chedispone di 159 miliardi di dollari di liquidità.Il finanziere ha cercato di obbligare il capoa-zienda Tim Cook a distribuire una parte diquesta ricchezza agli azionisti anche attra-verso un imponente piano di riacquisto diazioni proprie, mentre nel caso della Dell si èbattuto contro i tentativi del fondatore delgruppo, Michael Dell, di ritirarlo dal merca-to azionario. A eBay, invece, il tycoon di NewYork aveva chiesto di «creare valore» tirandofuori dal gruppo e vendendo PayPal, la suasocietà di servizi di pagamento online.

Motivazioni diverse e anche esiti diversi.Non sempre Icahn riesce a centrare gli obiet-tivi strategici che si prefigge, ma le sue mos-se in genere costringono le società attaccatea cambiare rotta, ad aprirsi (e a volte anche aimpoverirsi) facendo concessioni agli azio-nisti e allo stesso Icahn. Che, anche quandofinisce per mollare l’osso, quasi sempre por-ta a casa un bel bottino: nel caso di Netflix,ad esempio, quando ha deciso di vendere ilsuo pacchetto di azioni visto che non riusci-va a conquistare la società, Carl ha guada-gnato 825 milioni di dollari in quella che èconsiderata una delle transazioni più reddi-tizie della storia della finanza.

Ma perché a portare lo scompiglio tra igeni visionari della Silicon Valley deve essereun finanziere 78enne che anno dopo annoha messo nel suo mirino industrie siderur-giche e casinò di Las Vegas, compagnie aereee petrolifere come Texaco, ma ha di certo di-mestichezza con le tecnologie digitali? A dif-ferenza di Warren Buffett, l’altro grande vec-chio della finanza americana, che preferiscenon investire nei business che non capiscefino in fondo, Icahn, oltre che spregiudicato,è un amante delle sfide temerarie, un esplo-ratore. Uno che l’anno scorso ha sorpresotutti dimostrando di saper usare con abilitàdiabolica i social media per gonfiare i valoridi un titolo in Borsa: quando ha deciso diprovare a mettere le mani sulla Apple, gli èbastato annunciare via Twitter che avevacomprato un miliardo di dollari di azioni eche considerava la società molto sottovalu-tata, aggiungendo di aver avuto un cordialecolloquio con il suo capo, Tim Cook, per faraumentare del 10 per cento il titolo.

Qualche giorno fa Icahn ha tolto l’assedioalla Apple dopo che Iss, una società di con-sulenza molto ascoltata dagli investitori, aveva invitato gli azionisti Apple a non asse-condare il tentativo del finanziere di obbli-gare il vertice della società a effettuare unbuy back (il riacquisto di azioni proprie) da50 miliardi di dollari. Una ritirata, certo, maIcahn fa un passo indietro dopo aver realiz-zato lauti guadagni e aver costretto Cook alanciare un buy back da 32 miliardi (14 deiquali già spesi) che altrimenti non avrebbemai nemmeno preso in considerazione.

Insomma, il motivo per il quale questoebreo di Rockaway, il rione del Queens af-facciato sull’Atlantico, si è dedicato con tan-ta determinazione ai giganti della tecnologiaè che nella Silicon Valley abbonda la materiaprima della quale ha bisogno ogni specula-tore che si rispetti: aziende piene di liquidi-

Carl Icahn, il broker che ispira film e libri, torna per spolpare le società digitali. Così apre una nuova stagione della finanza d’assalto, ma questa volta si trasforma in Robin Hood e piace agli azionisti

Lo squalo di Wall Street nella Silicon Valley

Strategie

dal nostro inviato a New York MASSIMO GAGGI

Gekko, compra e svuota la compagnia aereaper la quale lavora il padre del suo brokerpiù aggressivo.

Passano gli anni, Icahn continua a maci-nare affari, lavora come un matto, accumulafortune immense. Secondo «Forbes» ha unpatrimonio personale di oltre 20 miliardi didollari, ma non si ferma mai: vende il suo yacht di 53 metri e a chi non capisce il suoattivismo spiega che vacanze, crociere, cock-tail e cene di gala lo annoiano. Meglio gli af-fari. Anche perché, anno dopo anno, lo spe-culatore senza scrupoli ha cambiato pelle eora gli storici della finanza gli riconosconouna certa dignità: Icahn non attacca più leaziende usando solo denaro preso a prestito.Ormai è il finanziere più liquido di Wall Stre-et, capo di un gruppo, Icahn Enterprises LP,che ha in cassa 24 miliardi di dollari.

L’avvoltoio si è trasformato in activist in-vestor: uno che entra in aziende redditizie icui manager sono abituati a usare la ricchez-za prodotta per ampliare il gruppo (e i lorostipendi) anziché redistribuirla tra gli azio-nisti. E batte i pugni sul tavolo. A quel puntola metamorfosi di Icahn diventa un gioco daragazzi: il raider senza scrupoli adesso vestei panni del Robin Hood dei diritti degli azio-nisti troppo a lungo compressi. E il suo arri-vo nella Silicon Valley diventa un fatto quasinaturale. Non solo perché qui ci sono impre-se ricchissime gestite con pugno tutt’altroche ferreo dai giovani imprenditori libertaridell’economia digitale, ma anche perché,gratta gratta, la cultura della comunità tec-nologica californiana, benché intrisa di am-bientalismo e impegno per i diritti civili, allafine non è molto diversa da quella di WallStreet quando si parla di greed, voglia di ar-ricchirsi: bonus milionari non meno gene-rosi di quelli concessi ai finanzieri diManhattan e ampio ricorso ai più spregiudi-cati meccanismi di elusione per non pagarele tasse dovute allo Stato.

Così Icahn, un tempo considerato unaspecie di ricattatore, visto che molti, pur ditoglierselo di torno, ricompravano a prezzomaggiorato le azioni che lui aveva rastrellatosul mercato, ora viene presentato come ilprotagonista più disruptive della finanza americana: demolitore certo; ma quel termi-ne nella Silicon Valley piace, viene usato perindicare il modello di distruzione creativa alquale si ispirano le imprese delle tecnologiedigitali. Icahn, il vecchio raider che vuole ri-sorgere tra i nuovi leoni dell’hi-tech indos-sando i panni del rottamatore dei vecchi ritidel capitalismo americano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La biografiaCarl Celian Icahn è nato nel

1936 e cresciuto a FarRockaway nel quartiere di

Queens a New York,discendente da una famiglia

di origini ebraiche, ma conun padre che si definiva

«ateo dogmatico».Il giovane Carl, figlio diinsegnanti, dopo aver

frequentato la scuola di FarRockaway si diploma a

Princeton nel 1957 infilosofia, e frequenta per

qualche tempo la scuola dimedicina della New York

University, lasciando peròdopo soli due anni per

entrare nell’esercito. Inizia alavorare a Wall Street nel

1961 e già nel 1968 fondala Icahn & Co., mentre a

partire dal 1978 dà il via allasua scalata a importanti

compagnie e corporation.Si è sposato due volte: laprima nel 1979, con una

ballerina dell’exCecoslovacchia, Liba Trejbal,

da cui ha divorziato nel1999, dopo un ménage

alquanto agitato e due figli,Brett e Michelle. Nello stessoanno del divorzio ha sposato

la sua assistente ed exbroker, Gail Golden. La suabiografia, scritta nel 1993

da Mark Stevens ed edita daDutton, si intitola, in modo

significativo, King Icahn

i

U na vecchia scienza, l’antropologia, correin soccorso di una nuova, la cibernetica.Da Intel a Ibm, da Microsoft a Google, le

regine del software cercano di divinare dove gli utenti trovino la massima «computer and smartphone happiness», ossia la massima gratificazione nelle più alte tecnologie della comunicazione. E a questo scopo, si servono di équipe non più di soli programmatori ma anche di antropologi e futurologi, spesso centinaia di persone, che girano il mondo visitando le famiglie e le loro case per

individuarne e soddisfarne le esigenze. Così importante è la nuova disciplina, antropologia digitale o applicata, che essa modifica i progettidelle regine del software. Una svolta cruciale, dice Genevieve Bell, l’antropologa capo di Intel, ex docente a Stanford. Un esempio. Sinora, nella Silicon Valley si pensava che l’automobile dovesse essere un robot capace di guidare da sola, di comunicare coi garage, di eseguire comandi a voce. E invece le famiglie vogliono che sia anche il loro salotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tecnologie che rendono feliciAntropologia cibernetica

Il «capolavoro»Il caso da manuale fu la

Twa: comprata, frazionata, venduta. Un’azione

spregiudicata che raccontò Oliver Stone al cinema

SSS

da Washington ENNIO CARETTO

Sipho Mabona (1980), The Plague (2012): l’artista svizzero ha realizzato le cavallette del suo sciame con banconote da 1 dollaro

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 5

I l linguaggio New Age degli anni 60 èancora in circolazione, e uno deisuoi lasciti è la parola mindfulness,che è subentrata a «sostenibilità»:nessuno sa esattamente cosa sia, ma

tutti la cercano. Recentemente campeg-giava sulla copertina della rivista «Time»,e un lungo elenco di celebrità — AriannaHuffington, Deepak Chopra, Paulo Coe-lho — ne predicano instancabilmente levirtù, spesso in conferenze con titoli co-me «Wisdom 2.0». L’ultimo World Eco-nomic Forum di Davos ha anche organiz-zato un gruppo di lavoro sul tema. La rina-scita della mindfulness è in gran parte so-spinta dai progressi della tecnologia, conapplicazioni e activity tracker per smar-tphone che offrono nuove opportunitàper praticare meditazione, training men-tale e controllo dello stress. Il caso di Huf-fington, una delle maggiori promotricidella (il quotidiano online che porta il suonome ha anche lanciato una app per rile-vare lo stress, dal poetico nome di «Gpsfor the soul», Gps per l’anima), è partico-larmente curioso, perché la minaccia allaviene proprio dai social media, dai gadgetelettronici e dalle app, che sono il mondoin cui Arianna Huffington è di casa.

Anche il presidente di Google Eric Sch-midt ha aderito a questo club, sostenendoche dobbiamo stabilire degli orari in cuisiamo «on» e altri in cui siamo «off», eannunciando la sua scelta di lasciar da parte i gadget tecnologici durante i pasti.Ci sono anche applicazioni e aziende che,a pagamento, ci aiutano a rispettare lapausa del «sabato digitale», o a intra-

prendere una «disintossicazione digita-le», o ancora a unirci a gli «obiettori digi-tali» che si incontrano in luoghi privi didispositivi elettronici. Mai prima d’ora laconnettività ci ha offerto tanti modi perdisconnetterci. Ci viene chiesto di discon-netterci per poter riprendere le nostreconsuete attività con rinnovata energiaquando torniamo nel «paese della distra-zione». La ricerca della svolge in questocaso lo stesso ruolo del buddhismo — piùesattamente una versione Davos del bud-dhismo, quella abbracciata dal mondoimprenditoriale.

Nel nostro mondo follemente com-plesso, dove tutto è in continuo cambia-mento e spesso poco comprensibile,l’unico atteggiamento ragionevole sareb-be rinunciare a ogni tentativo di controlloe adottare un comportamento Zen: accet-tare il mondo così com’è e cercare la pro-pria pace al suo interno. È facile capire co-me questo modo di pensare sia reaziona-rio. Come ha detto una volta scherzosa-mente il filosofo sloveno Slavoj Zizek, «seMax Weber fosse vivo oggi, sicuramentescriverebbe un secondo trattato, comple-mentare alla sua Etica protestante e lospirito del capitalismo, intitolato “L’eticataoista e lo spirito del capitalismo globa-le”». I manager abbracciano la come ac-colgono le altre forme del «nuovo spiritodel capitalismo», che si tratti di yoga sulposto di lavoro o di infradito alle riunioni:è un modo di ri-confezionare l’alienazio-ne come emancipazione, e intanto incen-tivare la produttività.

Non sorprende che Arianna Huffin-gton speri che la ricerca della mindful-ness da parte della gente di Davos riesca ariconciliare finalmente la spiritualità e il capitalismo: «Una quantità crescente diprove scientifiche dimostra che questi

Film che si aprono come libri da sfogliare. Nei primi anni del cinema era un espediente per affermarne l’autorevolezza culturale: come in Malombra di Carmine Gallone (1917). Nei film Disney trasportava nell’atmosfera

fantastica della favola narrata da una voce fuori campo. Il libro accompagna lo spettatore in un mondo immaginario. Anche quando le sue pagine vengono strappate da un orco verde di nome Shrek (2001).

Un po’ di carta dentro il film

{Il dibattito delle ideeCiak, si legge

di Cecilia Bressanelli

scono lo stress causato dalla distrazione edall’essere in rete a una qualche forza au-tonoma e inesorabile — modernità, pro-gresso, tecnologia — o danno la colpa allanostra incapacità di reagire o, peggio an-cora, al fatto che non abbiamo app controlo stress sui nostri iPad.

Ma i «disconnessionisti» — come uncritico ha recentemente chiamato questofenomeno sociale emergente — non po-trebbero avere uno scopo un tantino piùradicale della «disintossicazione digita-le»? Intanto, il termine «disintossicazio-ne» ci fa pensare che il desiderio di essereperennemente collegati sia una patolo-gia. I promotori della disconnessionesembrano poi avere una visione piuttostoconfusa della politica. «Scollegarsi indivi-

È reazionario e sterile disconnettersi per ricaricare le pile o fare meditazione in stile mindfulnessMeglio disintossicarsi consapevolmente, sabotando gli strumenti di distrazione di massa digitale

I social media sono come le slot machine

Società

di EVGENY MOROZOV

dualmente, in realtà, non è una risposta aimaggiori problemi tecnologici del nostrotempo, proprio come mangiare cibi localie organici non risolve i problemi dell’agri-coltura globale», ha scritto Alexis Madri-gal su «The Atlantic». Si noti che è l’attodel disconnettersi — staccare la spina —a essere il bersaglio delle critiche, comese non ci fossero buone ragioni per vede-re con sospetto la pressione a essere sem-pre connessi che arriva da Silicon Valley.Nel tentativo di rivelare le ansie d’élite dichi propone la «disintossicazione digita-le» — sostenendo, ad esempio, che scol-legarsi equivale a indossare abiti vintage emangiare formaggio artigianale — i criti-ci come Madrigal rischiano tuttavia di ap-provare le strategie di sfruttamento di Twitter e Facebook.

Si parla tanto di economia dell’atten-zione, ma dobbiamo anche pensare al-l’economia dell’attenzione in termini po-litici — ed è qui che scollegarsi potrebbeessere di qualche utilità. Dopo tutto, checosa c’è di così naturale nel modo in cuiTwitter ci spinge a controllare quantepersone hanno interagito con i nostritweet? Che a Twitter interessi è ovvio:quanti più dati mettiamo in circolazione— cliccando all’infinito — tanto più gli inserzionisti saranno interessati a Twit-ter. Ma gli interessi di Twitter non sononecessariamente i nostri. Perché dovrem-mo aderire al credo del «tempo reale» —all’idea che dobbiamo sapere, non appe-na i dati sono disponibili, quel che ilmondo pensa di ogni nostro tweet? Dob-biamo sapere che le piattaforme dei so-cial media sono state progettate per asse-condare i loro interessi commerciali, ed èper questo che ogni nostro click viene re-gistrato. La fastidiosa tentazione di segui-re il destino di ogni nostro tweet, all’infi-nito e nel modo più accurato possibile, ètutt’altro che scontata.

Dobbiamo sottoporre i social media aquell’esame critico che è stato applicatoalla progettazione delle slot machine deicasinò di Las Vegas. Come ha mostratoNatasha Dow Schüll nel suo eccellente li-bro Addiction by Design: Machine Gam-bling in Las Vegas, mentre gli operatori dei casinò vogliono farci credere che la di-pendenza dal gioco sia il risultato di unanostra debolezza morale o di qualchesquilibrio biologico, sono loro ad averprogettato le macchine in modo da crearedipendenza. Nei social media — comenel caso delle slot machine o del fast food— la dipendenza è indotta, non è natura-le.

Non dobbiamo confondere la strategiadella disconnessione nella sua forma ra-dicale e proiettata verso l’esterno, conquella reazionaria, ripiegata su se stessa.Il perché ci scolleghiamo è importante:possiamo continuare a pensare — secon-do la tendenza attuale — che sia un modoper ricaricarsi e recuperare la produttivi-tà, o che sia invece un modo per sabotarele tattiche di induzione alla dipendenzamesse in atto da quel motore dell’accele-razione-distrazione che è Silicon Valley. Ilprimo atteggiamento è reazionario, ma ilsecondo può portare all’emancipazione,soprattutto se questi atti di rifiuto dannoluogo a veri e propri movimenti costruitiattorno ai temi della temporalità e dell’at-tenzione, lontani dai programmi di busi-ness delle brigate spirituali di Davos. Spe-riamo che questi movimenti producanopratiche alternative, istituzioni e progettiche ci permettano di abbandonare i dictatdel «tempo reale» e di abbracciare unmodo di comunicare migliore. Se per ar-rivarci dobbiamo staccare la spina, faccia-molo. Ma non per poi poterci ricollegarecome prima. Non bisogna farsi oscurare la mente dalla mindfulness.

(traduzione di Maria Sepa)© RIPRODUZIONE RISERVATA

I l premio Pulitzer Julia Angwin è una specialista della privacy. Dopo anni di inchieste — prima per il «Wall Street

Journal», oggi per il sito non profit «ProPublica» — ha deciso di sperimentare in prima persona alcune tecniche contro la nuova sorveglianza di Stato «computerizzata, impersonale, diffusa e insospettabile». Il risultato è Dragnet Nation (Times Book), libro presentato in anteprima alla Social Media Week di New York in cui l’autrice descrive un anno trascorso nel tentativo di cancellare le proprie tracce digitali. La giornalista

ha utilizzato molteplici identità online, carte di credito e cellulari usa e getta; evitato i social network e abbandonato piattaforme e servizi che conservano i dati personali (Google, ad esempio) in favore di siti più sicuri come DuckDuckGo per le ricerche e Riseup per la posta. Il libro contiene una lista di 200 «data broker» — aziende che vendono le informazioni degli utenti — e metodi per criptare conversazioni e messaggi. La cattiva notizia è che, nonostante tutto, su internet esistono ancora tracce di Angwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Modelli di difesa della privacyIl manuale di Julia Angwin (con una cattiva notizia)

Contro le dipendenzeLa strategia da utilizzare

è l’esame applicatoalla progettazione

dei giochi automaticinei casinò di Las Vegas

SSS

due mondi sono alleati — o almeno chepossono e dovrebbero esserlo», ha scrittoin un recente articolo. «Quindi sì, voglioparlare di massimizzazione dei profitti edi risultati oltre le aspettative, e sottoline-are l’idea che quel che va bene per noi co-me individui funziona anche per i contidelle aziende americane».

Quel che rende politicamente interes-sante questa ricerca della mindfulnessamica del capitalismo è che incoraggia —forse inconsapevolmente — gli atti di vo-lontaria disconnessione dal mondo di Fa-cebook e Twitter. È vero che i predicatoridella mindfulness li presentano comeuna pausa necessaria, di cui tutti abbiamobisogno, per poi riconnetterci e mantene-re lo status quo. In questo modo attribui-

«Mindfulness»Su «la Lettura»

del 2 febbraio scorso,lo psicoterapeuta

Giancarlo Dimaggioè intervenuto per raccontare

la nascita e la diffusionedella mindfulness,

una particolare tecnicadi meditazione.

La parola, difficilmentetraducibile, significapienezza mentale o

consapevolezza intenzionale.Secondo i suoi sostenitori,

può avere applicazionicliniche contro stati di ansia,

stress e depressione. Recentistudi analizzano come aiuti

a sviluppare la capacitàdi calmare le emozioni

negative per migliorarel’empatia.

Tra i cultori di questa intensaarte del silenzio ci sono

Ricky Martin, NovakDjokovic, The Edge, Oprah

Winfrey, Kobe Bryant.Il pioniere di questi studiè Jon Kabat-Zinn, dirige

il Centro per la mindfulnessdella University of

Massachusetts MedicalSchool. È autore dei libri

Vivere momento per momento(Tea) e Dovunque tu vada,

ci sei già (Tea)

i

di SERENA DANNA

ILLUSTRAZIONE DI PIERLUIGI LONGO

6 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014

OrizzontiNuovi linguaggi, scienze, religioni, filosofie

Lo storico Claudio Venza, docente all’ateneo di Trieste, ha insegnato anche all’Università Autonoma di Barcellona. Condirettore della rivista «Spagna Contemporanea», ha promosso, con Giampietro Berti, il Dizionario biografico degli anarchici italiani (Bfs,2004-05, 2 voll.). Tra i suoi libri: Anarchia e potere nella guerra civile spagnola (Elèuthera, 2009). Da oggi consiglia un libro al giorno ai follower de @La_Lettura.

Claudio Venza è il #twitterguest

L’intervista Colloquiocon Yuri Manin, uno dei maggiori matematici viventi, docente a Bonn e a Mosca, che per primo proposedi sostituire la «macchinadi Turing». Ma violare i codici cifrati (operazione che oggi richiede anni) diventerebbe un gioco da ragazzi

Il computer che batte il computerLa fisica quantistica riuscirà a cambiare tuttoVelocità di calcolo enorme, sicurezza a rischiodi STEFANO GATTEI

I l Novecento si apre con una profondacrisi della fisica, segnata dalla nascitadi due grandi teorie: la relatività gene-rale, che sostituisce la teoria della gra-vitazione universale di Newton; e la

meccanica quantistica, basata sull’idea chel’energia sia trasmessa in modo non conti-nuo, ma per pacchetti discreti (i quanti).

Entrambe le teorie hanno conseguenzespesso inaspettate e controintuitive: in basealla meccanica quantistica, per esempio, siala radiazione sia la materia hanno caratteri-stiche tanto ondulatorie quanto particellari,al contrario della meccanica classica, in basealla quale la luce è trattata come un’onda el’elettrone come una particella. Entrambe,tuttavia, hanno avuto importanti riscontrisperimentali, rivoluzionando l’impianto te-

orico della fisica e la nostra vita di tutti igiorni (basti pensare alla risonanza magne-tica o ai telefoni cellulari).

Nei primi anni Ottanta Richard Feynmanosservò che non sarebbe stato possibile si-mulare alcuni fenomeni governati dallameccanica quantistica per mezzo di uncomputer classico. D’altra parte, i continuiprogressi della tecnologia portavano a unacrescente miniaturizzazione dei circuiti, e inun tempo relativamente breve ogni compo-nente si sarebbe ridotto alle dimensioni dipochi atomi. Su scala atomica, i fenomenisono governati da leggi che non seguono lafisica classica, ma quella quantistica; Feyn-man suggerì allora di sostituire la «macchi-na di Turing», proposta nel 1936, con la suaversione quantistica che, a differenza della

precedente, era in grado di simulare i feno-meni previsti dalla fisica dei quanti senzasubire un calo esponenziale di velocità.

Ne discutiamo con Yuri Manin, che pro-pose per primo l’idea, nel 1980, anche se ilsuo lavoro divenne noto solo successiva-mente a quello di Feynman, in quanto ap-parso originariamente in russo. Tra i mag-giori matematici viventi, Manin divide oggila propria attività tra la Germania, dove è professore al Max Planck Institut für Mathe-matik di Bonn, e la Russia, dove insegna alcelebre Istituto Steklov di Mosca. Lo contat-tiamo in una pausa di lavoro e gli chiediamocome sia giunto all’idea di un computerquantistico.

«Negli anni Settanta tenevo un corso dilogica matematica a Mosca, e al medesimo

tempo avevo intrapreso alcune ricerche difisica matematica: volevo trovare un pontefra le due discipline, solitamente considera-te disgiunte. Nel 1977 le mie lezioni conflui-rono in un libro, edito da Springer, in cui unintero capitolo era dedicato alla logica quan-tistica. L’edizione russa del testo apparve indue volumi, nel 1979 e nel 1980. Nell’intro-duzione che scrissi per il secondo proposi l’idea di un computer quantistico. Fui sti-molato da due ordini di problemi: compren-dere la fisica alla base della replicazione delDna e calcolare in modo efficiente le caratte-ristiche fisiche di un sistema quantistico».

Quali sono le differenze tra la sua pro-posta e quella avanzata da Feynman nelcelebre articolo «Simulating Physics withComputers» del 1982?

ILLUSTRAZIONEDI FRANCESCA CAPELLINI

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 7

Una figura emergentenei gialli e nei thriller

Elementare, hacker Il pirata informaticoè il nuovo Watson

Tendenze

di PAOLO ROVERSI

A sociali e schivi ma anche ge-niali, abili con i numeri e a pro-prio agio davanti a una tastiera;sono gli esperti informatici, inuna parola, hacker. E non sono

mai stati numerosi come oggi nella lette-ratura thriller. Nel nuovo romanzo di Fre-derick Forsyth La lista nera (Mondadori),ad esempio, il protagonista, l’ex marineKit Carson, incaricato di trovare l’uomoche ha rubato la lista con i nominativi deiterroristi più pericolosi in circolazione, siavvale proprio di un giovane genio dellatastiera, il cui nome in codice è Ariel: unragazzo che trascorre il proprio temporinchiuso in soffitta per via di una sindro-me agorafobica, ma che in compenso co-nosce tutti i segreti dell’universo di inter-net.

Stessa vocazione per la determinata Ka-trine Bratt, membro della squadra capita-nata dal detective Harry Hole, l’eroe parto-rito dalla penna del norvegese Jo Nesbø dicui ad aprile Einaudi pubblicherà la pri-ma avventura — ancora inedita in Italia— Il pipistrello. A qualcuno potrebbesembrare un caso che personaggi conqueste specifiche caratteristiche ricorra-no tanto spesso nella narrativa di genere.Ma nei thriller due coincidenze costitui-scono un indizio.

Apripista e trendsetter di questa nuovatendenza è stato, nel 1998, Dan Brownquando, al suo esordio narrativo inventòGreg Hale, hacker e crittografo dell’Nsa (l’agenzia per la sicurezza americana, ilgrande fratello dello scandalo Datagate diEdward Snowden), che nel romanzoCrypto (Mondadori) aiuta la protagonistaSusan Fletcher a impedire che un codicesegreto cada nelle mani sbagliate. Qual-che anno più tardi, nel 2001, un altro mae-stro come Jeffrey Deaver in Profondo blu(Rizzoli), dove il blu è appunto il web piùoscuro, dà vita a un cracker (appellativoattribuito in gergo a un hacker che sfruttale proprie conoscenze tecnologiche perfare il guastatore) di nome Pathe, che siinfiltra nei computer delle vittime, trami-te un software di sua invenzione, per atti-rarle in una trappola mortale. Questo co-stringe il detective Frank Bishop a ingag-giare un altro esperto informatico, dete-nuto per reati analoghi a quelli del serialkiller, scatenando così la lotta fra l’hackerbuono e quello cattivo.

La consacrazione di questo personag-gio, tuttavia, si ha nel 2005 e arriva dallaSvezia. «Era la persona più asociale cheavesse mai incontrato, (…) aveva la capa-cità di infilarsi sotto la pelle della personasu cui stava indagando. Se c’era del mar-cio da scovare, ci zoomava come un missi-le da crociera programmato». Questa de-scrizione si riferisce all’intrigante LisbethSalander, donna complessa e indecifrabi-le, amatissima dai lettori, protagonista in-sieme al giornalista Mikael Blomkvist del-la trilogia Millennium scritta dallo svede-se Stieg Larsson (edita in Italia da Marsi-lio). Da allora il fenomeno è in costantecrescita, al punto che nel 2013 molti auto-ri hanno pubblicato romanzi in cui l’hac-ker riveste un ruolo fondamentale, diven-tandone, in alcuni casi, il protagonista as-soluto; come in Alif l’invisibile di WilsonWillow (Il Saggiatore) dove Alif è un inaf-ferrabile pirata del web o in Blackout diMarc Elsberg (Nord) in cui il protagonistaPietro Manzano è un ingegnere informa-tico. Perfino Isabel Allende nel recente Ilgioco di Ripper (Feltrinelli) ha inserito un

personaggio con queste caratteristiche. Ormai è diventato quasi mainstream. Manon è una questione di moda, l’hackersvolge spesso una precisa funzione narra-tiva.

Una volta era la battuta distratta deldottor Watson a fornire a Sherlock Hol-mes l’illuminazione giusta per risolvere ilcaso. Nel passato recente, questo ruolo era interpretato dagli esperti della Scien-tifica i quali, grazie a microscopi e provet-te, incastravano i colpevoli con il Dna e al-tre prove schiacciati, che non lasciavanospazio a dubbi; ma anche queste figure —che continuano a popolare molte riusciteserie televisive — sono state scavalcate daquella dell’hacker, o in senso più largodall’esperto informatico.

Il motivo è semplice: la tecnologia èparte integrante della nostra vita. Tuttipossediamo un pc, un tablet o un telefo-nino e quindi diventiamo tracciabili, in-tercettabili, individuabili. Quando avvie-ne un delitto basta un controllo sui cellu-lari agganciati alla cella telefonica di quel-la zona e, voilà, il cerchio dei sospetti èsubito circoscritto. Se poi nelle vicinanzec’è una banca o un distributore di benzi-na, una gioielleria o una telecamera disorveglianza del traffico l’hacker potrà fa-

cilmente trovare il video del sospetto chefugge dopo il misfatto. Ad abilità maggio-ri, come queste, corrisponderanno in-trecci e colpi di scena maggiori.

In molti casi l’hacker ricorda il misterWolf di Pulp Fiction, film di Quentin Ta-rantino dove il personaggio interpretatoda Harvey Keitel risolveva, di professione,i problemi.

Anche in Italia sta prendendo piedequesto Watson 2.0. Vanno ricordati i re-centi romanzi di Federico Tavola Uccide-rai corrotti e infedeli (Mursia) e, soprat-tutto, L’ultimo hacker (Marsilio) di Gio-vanni Ziccardi, il cui protagonista Ales-sandro Correnti è un cracker redento chesi vedrà costretto, per risolvere un caso dipedo-pornografia, a rimettersi dietro allatastiera e a rispolverare i vecchi metodi.

Per chi vuole mettere un hacker nel suoromanzo, è fondamentale leggersi quellache è considerata la bibbia in questo cam-po: L’arte dell’inganno (Feltrinelli) di Ke-vin Mitnick, uno dei più grandi cracker ditutti i tempi. Pentito, in queste pagine rac-conta come difendersi da quelli come lui.Spiega, ad esempio, come i cyberpiratiestorcano informazioni per impossessar-si delle password; come entrino nei com-puter di ignari utenti tramite un allegatomaligno o inducendoli a navigare su unsito civetta che infetterà il loro pc; comeriescano a «bucare» anche il sito azienda-le più sicuro sfruttando la «componenteumana» che sta dietro al sistema. E cherende l’hacker così imprevedibile.

@paoloroversi© RIPRODUZIONE RISERVATA

trattano anche processori con dimensioni“consistenti”, ma i successi ottenuti, in pra-tica, sono molto pochi. Già alcune dozzinedi qubit sono considerate un successo (la D-Wave, nel 2012, aveva per esempio sostenuto

di utilizzare 84 qubit). I proces-sori quantistici lavorano sottol’attenta supervisione di com-puter classici che svolgono al-cuni compiti di base: fornire gliinput, misurare gli output, ripe-tere più volte la medesima ope-razione. Anche per la memoriz-zazione dei dati si ricorre allememorie di computer classici».

Molti codici cifrati attual-mente in uso funzionano nonperché teoricamente impene-trabili, ma perché violarlicomporterebbe tempi estre-mamente lunghi anche per i

computer più potenti. Nel 1994 Peter Shordimostrò che il problema della fattorizza-zione dei numeri primi (classicamenteconsiderato intrattabile, e per questostrettamente legato ai sistemi cifrati di si-curezza) si può risolvere in un tempo ra-gionevole attraverso un algoritmo quanti-stico. Perché questo non è possibile su uncomputer classico?

«Uno dei modi per aumentare la velocitàcon cui si eseguono gli algoritmi classici èquello di ricorrere a calcoli in parallelo. Glialgoritmi quantistici, come quello di fatto-rizzazione di Shor, sostituiscono ai classicicalcoli in parallelo dei calcoli in paralleloquantistici. La cosa è resa possibile dal feno-meno noto come entanglement (o “correla-zione quantistica”): dal punto di vista mate-matico, significa che lo stato quantistico diun sistema è, in generale, la combinazionedi molti (o addirittura di un numero infinitodi) stati classici».

In altre parole: se anche i più potenticomputer classici potrebbero impiegaredecenni per violare un codice cifrato, icomputer quantistici potrebbero farlo nelgiro di pochi minuti. La loro introduzionecostituirebbe allora una minaccia per lasicurezza elettronica?

«Le minacce sono determinate dagli uo-mini, non dai prodotti della loro scienza e della loro tecnologia. E dato che gli esseriumani utilizzano invariabilmente le miglio-ri creazioni della loro mente collettiva perl’autodistruzione, non posso essere molto ottimista nemmeno per quanto riguarda i computer quantistici. Isaiah Berlin intitolò una raccolta dei propri scritti Il legno stortodell’umanità, con riferimento a Kant. Berlinvoleva dire che tutti i progetti sociali di am-pio respiro sono destinati a fallire: non èpossibile costruire un edificio su un legnostorto. Ma continuiamo a sperare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrano quadri. Disegnati con i piedi. Quelli dei runner che fanno registrare una traccia pubblica della propria corsa da una app. New York, Helsinki, Dallas, Venezia. Traiettorie sovrapposte del training di centinaia di persone creano un reticolo sulle mappe che, come immagini di neuroni, mostrano come tendiamo tutti a seguire linee usuali. Per una volta essere abitudinari può offrire agli urbanisti che sanno chi siamo e dove corriamo, i dati per migliorare le città.

Le tracce delle nostre corse

{Cittadinidi Edoardo Vigna

«Credo che la motivazione principale diFeynman fosse identica alla mia. Entrambiavevamo compreso che le potenzialità deicomputer classici non potevano essere suf-ficienti, realisticamente, per dare conto an-che dei calcoli più semplici di meccanicaquantistica. Potremmo dire che, ogniqual-volta osserviamo un sistema quantistico, co-me per esempio nel caso della misura dellospettro di emissione dell’atomo di idroge-no, utilizziamo tale atomo come un compu-ter quantistico per risolvere un problema matematico concreto. Certo, dal punto di vi-sta storico, il cammino è stato inverso: è sta-ta l’osservazione dei sistemi fisici a contri-buire alla realizzazione dell’apparato mate-matico della meccanica quantistica».

Sfruttando alcune peculiarità dellanuova fisica, non disponibili in un quadroclassico, si arriverebbe a una crescitaesponenziale della velocità di computa-zione, con ovvi vantaggi per la trattazionedi problemi complessi. La realizzazione diun computer quantistico universale, sulmodello della macchina di Turing, è peròmolto lontana.

«Non disponiamo ancora di una correttacomprensione teorica di quella che potreb-be essere la versione quantistica della mac-china di Turing. Il punto è che negli anniTrenta e Quaranta, quando fu creata la mo-derna teoria della computabilità, venneroproposte varie definizioni degli algoritmi dicomputazione, alquanto diverse fra loro.Molto presto ne venne dimostrata l’equiva-lenza, e si arrivò alla cosiddetta “tesi diChurch”: qualunque schema di computazio-ne immaginabile in futuro sarà equivalentea quelli che già esistono. È un esempio diquella che mi piace chiamare “una scopertasperimentale nel mondo delle idee”. Nientedi tutto questo si è ancora verificato per icomputer quantistici, ed è improbabile chesi verifichi in tempi brevi».

Per i computer tradizionali, basati suitransistor, il costituente di base dell’in-formazione è il bit, mentre per i computerquantistici è il qubit (o quantum bit). Se un bit può assumere uno solo di due statidifferenti (sì o no, vero o falso, zero ouno), un bit quantistico può essere codifi-cato come combinazione di due stati, tipogli stati di spin 1/2 o i differenti stati elet-tronici di un atomo. In questo modo icomputer quantistici hanno la possibilitàdi essere in più di uno stato simultanea-mente, con vantaggi enormi dal punto divista della velocità di elaborazione delleinformazioni.

«In senso proprio, le computazioni quan-tistiche sono processi fisici che si sviluppa-no su uno o più dispositivi. Teoricamente, si

Il personaggioNato nel 1937 a Sinferopoli,

in Crimea, lo scienziatorusso Yuri Manin (nella foto

qui sopra, courtesy DenisMironov/Simons Foudation)

è uno dei matematici piùnoti a livello internazionale.

Docente al Max PlanckInstitut für Mathematik di

Bonn e all’Istituto Steklov diMosca (dove ha ottenuto il

suo dottorato nel 1960), hainsegnato anche in Usa, alla

Northwestern UniversityUn’ipotesi rivoluzionaria

Nella introduzione a un suolibro uscito nel 1980, Maninavanzò per primo l’ipotesi di

utilizzare i fenomeni tipicidella meccanica quantistica

per l’elaborazione delleinformazioni. Due anni dopo,

del tutto autonomamente,una proposta analoga venne

avanzata dallo scienziatoamericano Richard Feynman(1918-1988), premio Nobel

per la fisica nel 1965, in unarticolo apparso nel 1982sulla rivista «International

Journal of TheoreticalPhysics»

La macchina di TuringIntrodotta negli anni Trenta

dal matematico inglese AlanTuring (1912-1954),l’omonima macchina

manipola i dati contenuti suun nastro di lunghezza

infinita. Ha fornito unmodello astratto di calcoloautomatico, essenziale perlo sviluppo dell’informatica

i

Corsari della tastieraDan Brown nell’esordio

«Crypto» mette un agente crittografo dell’Nsa, mentre

Larsson in «Millennium» dà vita a Lisbeth Salander

SSS

8 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 9

Luciano di Samosata ritorna con i suoi brevi quindici Dialoghi delle cortigiane (a cura di Francesco Chiossone, Il Melangolo, pp. 112,e 8). Scritti con uno stile semplice, restano un ritratto immortale della categoria esaminata,

tra amori, gelosie, interessi, cattiverie varie. Esemplare il dialogo tra la madre Crobile e la figlia Corinna. La avvia al più antico dei mestieri utilizzando parole attualissime: «Tu devi sempre mirare a chi paga meglio».

Chi paga meglio

{Orizzonti Visual dataVa pensiero

di Armando Torno

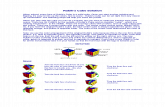

TIPI DI VELO

1. BURQA

VELO

PIÙ CONSERVATORE MENO CONSERVATORE

2. NIQAB 3. CHADOR 4. AL-AMIRA 5. HIJAB 6. SENZA VELO

PELLE

FONTE: UNIVERSITY OF MICHIGAN’S INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH

TURCHIA

LIBANO IRAQ

EGITTO

TUNISIA

ARABIA SAUDITA

PAKISTAN

La barra grafica mostra quale velo, secondo gli intervi-stati di ciascun Paese, una donna dovrebbe usare nei luoghi pubblici. Si va dal più conserva-tore a quello che lo è meno, riportandone le percentuali. Si mostrano le tre opinioni prevalenti.

La donna raffigurata indossa i veli scelti in quel Paese, la loro ampiezza riflette la percentuale

IL VELO APPROPRIATO

PAESI CONSIDERATI

Al-Amira32%

Senza velo49%

Hijab12%

Senza velo32%

Al-Amira46%

Hijab17%

Iraq

Hijab10%

Chador32%

Al-Amira44%

Al-Amira24%

Niqab32%

Chador31%

Pakistan

Al-Amira10%

Niqab63%

Chador8%

A. Saudita

Hijab13%

Al-Amira52%

Chador20%

Al-Amira57%

Hijab23%

Senza velo15%

LibanoTurchiaEgitto Tunisia

H ijab, chador, burqa, ni-qab... «Per voi in Occiden-te sono simboli della sot-tomissione delle musul-mane, anche se molte li

portano per scelta. Ora, con l’avanzatadei fondamentalisti, anche da noi so-no un segno negativo, almeno per me.Ma i problemi delle donne dell’islamsono altri. E comunque quei veli sonosolo una faccia della medaglia». NawalSaadawi, la più famosa e radicale fem-minista araba, oggi ottantaduenne,

Hijab, burqa, niqab... Le diverse tipologie dicono qualcosa dei Paesi che seguono l’islam. Ma le vere discriminanti sono rappresentate da altro: diritti civili e personali, figli, religione

Il velo copre le donne. E nasconde il resto

Fede e società

come tutte le donne musulmane vela-te o meno (lei non lo è affatto, e si ve-ste pure di colori sgargianti), si irritaun po’ a sentirsi chiedere del velo.

Nell’ultimo nostro incontro al Cairoera anzi passata all’attacco contro la«visione superficiale e stereotipata» che in Europa e negli Stati Uniti si hadella questione femminile in terrad’islam e contro «l’ossessione tutta oc-cidentale» per il velo. E con «la Lettu-ra» aveva insistito su un punto: «Guar-date che chi impone l’hijab da noipunta allo stesso obiettivo di chi co-stringe le vostre donne a spogliarsi o a

usare la chirurgia plastica. Vuole ri-durci a solo corpo, merce per il liberomercato patriarcale. Gli uomini non sivelano né si spogliano». Poi era passa-ta a discutere di politica, diritti, rivolu-zione. Non deve così sorprendere cheuna recente ricerca dell’University ofMichigan, illustrata qui sopra, abbiaavuto ampio risalto sui media occi-dentali (poco o niente nei Paesi mu-sulmani) ma solo per il «capitolo ve-lo».

Condotto in sette Paesi di credo isla-mico, necessariamente limitato per-ché escludeva un’immensa parte del

mondo che crede in Allah, lo studio hail pregio di aver posto a migliaia dipersone domande dirette e molto con-crete su questioni normalmente tabù,come il rapporto fede-politica, la de-

mocrazia e i militari, le relazioni con lealtre religioni. Tutti temi caldissiminella regione. E anche nel capitolo«generi», la domanda sul velo («qual èil più appropriato per una donna inluoghi pubblici?») era solo la sedicesi-ma. Preceduta da quesiti sulla poliga-mia, l’indipendenza economica dellamoglie, la sua sottomissione, la custo-dia dei figli.

Questioni, direbbero Nawal e milio-ni di musulmane con lei (velate o no),mille volte più importanti del hijab, oburqa, chador o niqab che sia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di CECILIA ZECCHINELLI

L’autrice La visualizzazione dati di questa settimana è a cura di Monica Serrano Estepa, grafica spagnola residentea Buenos Aires, specializzata in design dell’informazione. Il suo portfolio è visibile online sul sito monicaserrano.com

10 LA LETTURA CORRIERE DELLA SERA DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014

Una leggenda narra che Robert L. Johnson abbia stretto un patto con il diavolo a un incrocio stradale: la mia età in cambio di una musica inaudita per chitarra. Johnson, che era nato sul delta del Mississippi, morì nel 1938 avvelenato da un marito geloso: aveva 27 anni, primo artista del maledetto club di artisti morti a 27 anni (Jimi Hendrix, Jim Morrison, Brian Jones, Janis Joplin...). Nel frattempo diede una mano a inventare il rock. Di lui restano 29 tracce, rimasterizzate nel 2011. E una musica sublime, la musica del diavolo.

Il diavolo suona la chitarra

{Incisionidi Renzo Matta

CaratteriNarrativa italiana, straniera, saggistica, classifiche

Incontri Il maestro della crime fiction americana apre le porte della casa di Manhattan Promuove Turow, boccia Dan Brown. Parla del nuovo romanzo (con Haller) e dell’Italia

Chandler, capitolo 13. Perciò scrivoAmori, passioni e crediti (letterari) di Michael Connelly«La sorellina» è pura poesia, io sogno di essere Marlowe dal nostro corrispondente a New York

ALESSANDRA FARKAS

«N on sarei mai diventatouno scrittore se nonavessi letto il tredicesi-mo capitolo de La so-rellina di Raymond

Chandler. Quel capitolo è poesia pura e an-cora oggi, prima di iniziare un romanzoambientato a Los Angeles, devo rilegger-lo». Il 57enne maestro della crime fictionMichael Connelly apre le porte del suo ap-partamento con vista mozzafiato su CentralPark South a Manhattan (una delle sue tan-te case, oltre a quelle di Los Angeles e Tam-pa) per parlare de Il quinto testimone — nelle librerie italiane il 25 febbraio, editoda Piemme —, nuova avventura dell’avvo-cato Mickey Haller con un cammeo del de-tective Harry Bosch, suo mentore e fratella-stro, protagonista di diciotto bestseller. Sfi-dando l’etichetta azzimata di uno degli in-dirizzi più costosi di Manhattan, Connellyostenta il look super-casual (pantaloni di felpa e maglietta grigi) che i newyorchesisnob chiamano «Florida style». E invece dipromuovere i suoi libri, ha voglia di parlaredel suo eroe. «In quelle meravigliose pagi-ne del tredicesimo capitolo — riprende —Chandler riesce a fondere in manieraesemplare il carattere di un luogo, la cittàdi Los Angeles, a quello del protagonista, ildetective Philip Marlowe. Fu dopo aver let-to il libro che dissi ai miei genitori: “Vogliofare il giallista, non l’ingegnere”». Il suoBosch debutta a marzo nell’episodio pilotadi Amazon.com, dove i suoi libri sono tra ipiù venduti. «Amazon dovrà decidere setrasformarlo in un serial che verrà distribu-ito sul web in America e Gran Bretagna. Nelresto del mondo, Italia inclusa, potrebbedebuttare già a fine anno sul piccolo scher-mo. Sarà il pubblico a decidere la sua sortee finora la reazione è stata straordinaria,con oltre 4 mila recensioni stellari in unasola settimana».

Pensa che il web sia il futuro della tele-visione?

«Ne sono convinto. Come moltissimiamericani, anch’io guardo la tv online per-ché è conveniente e flessibile. I miei librihanno già ispirato due film hollywoodiani,Debito di sangue con Clint Eastwood e TheLincoln Lawyer con Matthew McConau-ghey, ma la web tv è il formato migliore perun personaggio complesso che continua acrescere».

Quando è nata la sua passione per lanarrativa poliziesca?

«A 16 anni fui testimone di un crimineche mi portò a contatto con l’affascinantemondo dei commissariati di polizia.Un’esperienza che impressionò molto lamia giovane psiche, spingendomi ad iden-tificarmi col poliziotto buono. Oltre aChandler, le mie muse sono Ross Macdo-

nald, Joseph Wambaugh e i miei genitori».Sono stati loro a incoraggiarla? «Papà era un artista mancato. Dopo aver

frequentato la prestigiosa University of theArts di Filadelfia sognava di diventare pit-tore ma per sfamare la famiglia fu costrettoa mettere i sogni nel cassetto. Quando sep-pe che volevo fare lo scrittore mi ha appog-giato incondizionatamente ma è morto pri-ma che il mio primo libro fosse pubblicato.Oggi sarebbe orgoglioso e sorpreso delmio successo quanto lo sono io che ho ini-ziato a scrivere per passione, non certo perarricchirmi. Il destino è stato benevolo conme: alcuni dei miei 5 fratelli hanno moltopiù talento di me ma il mondo non li cono-sce».

Che ruolo ha svolto sua madre? «Era un’avida lettrice di gialli che mi ha

trasmesso l’amore per la letteratura hardboiled e fino alla morte fu sempre la primaa leggere i miei libri. Oggi il compito spettaa mia moglie Linda, pilastro della famiglia.Il prossimo aprile festeggeremo 30 anni dimatrimonio».

Come mai nessuno dei suoi romanzi èambientato in Florida, dove lei vive da quando aveva 12 anni?

«Pur essendo patria di grandissimi gial-listi, il Sunshine State non m’ispira. M’in-namorai di Los Angeles senza mai averci

messo piede prima attraverso Chandler, epoi grazie ai tanti libri e film ambientatinella Città degli Angeli negli anni Settantae Ottanta, come Il lungo addio di RobertAltman. Ancora oggi sogno di risvegliarminei panni di Marlowe».

È Marlowe che l’ha spinta a trasferirsia Los Angeles?

«Nel 1986 fui nominato per il Pulitzer in-sieme ad altri due giornalisti del “Fort Lau-derdale News” per un reportage sull’inci-dente del volo Delta 191. La notizia attirò l’attenzione del “Los Angeles Times” che,l’anno dopo, mi assunse come reporter dinera e per il quale seguii la drammatica vi-cenda di Rodney King».

Si è occupato anche del caso O.J. Simp-son?

«Accadde un mese dopo il mio addio uf-

ficiale al “Times”. Dalla mia casa in cima al-la collina godevo di un panorama fantasti-co della città e ricordo ancora come, alla vi-sta degli elicotteri che inseguivano la Bron-co di O.J., mi sentii felice di non essere neipanni del mio successore. Tornai a dedi-carmi a L’ombra del coyote, il preferito tra imiei libri perché il primo scritto come au-tore full time».

La sua attività di giornalista ha in-fluenzato quella di scrittore?

«Il giornalismo mi ha insegnato tutto:l’attenzione per i dialoghi, l’etica del lavoroche ti vieta di avere insulsi blocchi delloscrivano. Anche oggi scrivo tutti i giorni enon mi sognerei mai di mettermi a fumarela pipa guardando fuori dalla finestra incerca d’ispirazione. Il mio stile è molto di-verso dagli autori col phD in scrittura crea-

FascinazioniA sedici anni sono stato testimone di un crimine

che mi ha portatoa contatto con il mondo

dei commissariati di polizia

SSS

di MARCO ROSSARISSS

Scrittore e traduttore, nato a Milano nel 1973. Laureato con una tesi su Charles Bukowski. Il suo ultimo libro è L’unico scrittore buono è quello morto (e/o, 2012)

Mattina e sera percorro il vagone. Mi guardo intorno con calma. Uomini ipnotizzati dal display del cellulare, adolescenti coperti d’acne.La signora con la borsa firmata? No. Avanti.Giro sempre in giacca e cravatta: il decoromi aiuta a restare un’ombra. Due vecchietti.La cinese che dondola in preda a un colpo di sonno? La ragazza in tuta con l’iPod? No. Più

avanti. Sono il maschio minimo,il contrattempo squallido della giornata.«Indovina cosa m’è successo oggi?» Poi…Una biondina trasognata: gli occhiali,le unghie mangiucchiate, un berretto sciatto.Lei. Se si volterà di scatto, troverà il vuotoche sono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INEDITOUn romanzo

di cento parole

L’uomo che prendeva il metrò

CriticiMi sembra legittimo

che vengano ignorati autori di successo per dare

spazio a ignoti che hanno bisogno di farsi conoscere

SSS

Il brano

Avevo una ragione, per

tornare in ufficio. Un espresso che

conteneva uno scontrino color arancio doveva

esser già arrivato a destinazione,

ormai. La maggior parte delle finestre

del palazzo erano buie, ma non

tutte. In parecchi mestieri, oltre al mio, si lavora di

notte. L’uomo dell’ascensore tirò

fuori un «salve» dal fondo della

gola, e mi portò al mio piano. Nel

corridoio c’erano varie porte aperte, illuminate, dietro

le quali le donne di servizio stavano

ancora spazzando i detriti delle ore

perdute. Voltai l’angolo,

accompagnatodal ronzio

bavoso d’un aspirapolvere

entrai nell’ufficio buio e apersi

le finestre.

SSS

Raymond ChandlerLa sorellina (Feltrinelli, 1989,

traduzione di Ida Ombonicapitolo 13, pagina 78)

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 CORRIERE DELLA SERA LA LETTURA 11

Il grande autore che sfidòle femministe: orgoglio macho

Mailer e quella sua artedi litigare con le donnedi LIVIA MANERA

Biografie

S ono cambiati gli scrittori america-ni. I vecchi leoni ormai sepolti co-me Mailer, Styron, Jones, Hemin-gway e Cheever erano anime tor-mentate che bevevano, si drogava-

no, andavano in guerra, andavano a donnee facevano a cazzotti, ma scrivevano libri ri-bollenti di energia che facevano girare latesta ai lettori. La generazione che li ha so-stituiti ha messo gli alcolici e le sigarettesotto chiave, beve acqua minerale, ha im-parato a scrivere nelle pettinate colonie perartisti e vive a un tiro di schioppo dalle co-stose università dove insegna corsi di scrit-tura creativa. Molti sono medi, alcuni sonobravi, tutti sono secchioni.

È la prima cosa che viene in mente leg-gendo la nuova biografia Norman Mailer: adouble life (Simon & Schuster), in cui J. Mi-chael Lennon racconta la storia di un mo-stro di energia e protagonismo che si è bat-tuto nel Pacifico e nei bar di New York, hasposato sei donne e ne ha accoltellata una,ha avuto nove figli e una carriera politicaabortita, ha scritto una valanga di romanzidiseguali, saggi controversi, alcuni straor-dinari pezzi di New Journalism e varie pes-sime poesie, ed è stato il primo intellettua-le ad abusare dei media mettendosi i guan-toni ogni volta che c’era da attaccare in tvuna qualche convenzione. A volte era bril-lante, spesso ubriaco. Come quando nel ’71dopo uno scambio di battute al vetriolo colsuo arcinemico Gore Vidal in un talk showdi Dick Cavett che ha fatto epoca, se l’è pre-sa con l’amabile conduttore: «E lei perchénon legge le sue domande?», indicandogliun foglio di appunti sul tavolo. «E lei per-ché non prende quel foglio, lo piega, e se lomette dove non batte il sole?», gli risposeesasperato Cavett, con una battuta che an-cora gira su YouTube.

Oggi, se salta all’occhio un capitolo inquesta nuova biografia, è quello su Mailer ele donne. Non per l’harem di mogli e i 56riferimenti nell’indice alla voce «infedel-tà». O per il clamoroso episodio dell’accol-tellamento della seconda moglie AdeleMorales durante una lite a un party, ubria-chi fradici tutti. Ma piuttosto per il modogeneroso in cui Mailer si è battuto quandoè diventato il nemico numero uno del mo-vimento femminista degli anni Sessanta eSettanta.

Esponente della controcultura pre-fem-minista e sbruffone, si era cacciato nei guaida solo quando nel 1959 in Pubblicità perme stesso aveva scritto di avere apprezzato iprimi libri di Mary McCarthy e di CarsonMcCuller — più tardi avrebbe aggiunto Jo-an Didion, Iris Murdoch e Erica Jong — madi trovare la narrativa femminile illeggibi-le. «Al rischio di farmi alcune dozzine didevote nemiche a vita» aveva scritto con unclamoroso errore di valutazione, «trovo glieffluvi emanati dall’inchiostro delle donnesempre esili, vecchiotti, lesbicamente psi-cotici, zoppi, sgradevoli, alla moda, baroc-chi, maquillé o brillanti e nati morti». E aveva concluso che «un buon romanzierenon può fare a meno di avere almeno un po’ di palle». Perse la metà dei suoi lettori.