kuromanin

Transcript of kuromanin

Nº 7 - Junio, 2008

SchironiaRevista científica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid

DirectorDaniel Sánchez Mata

Comité EditorialPresidente: Antonio López Lafuente

Vocales: María Emilia Carretero, Antonio Casas Moreno, Juan Hernando Costa, Fidel Ortega Ortiz de Apodaca

Comité Asesor

Diseño, maqueta y edición de textosAMM (Edas S.C.)

Edita Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid

Santa Engracia 31, 5º. 28010 Madrid. Teléfono 91 406 84 68. Fax 91 406 84 63

Dirección en Internet: www.cofm.es

Portada: Tomates maduros en un puesto de frutas y verduras

de un mercado madrileño

ISSN: 1695-4262. Depósito legal: M50469 - 2002. Imprime Egraf S.A.

Queda autorizada la reproducción de contenidos siempre que

se cite su procedencia

Schironia

Patricia Aceves Pastrana, Universidad AutónomaMetropolitana-Xochimilco; María del Carmen del Águila dela Puente, Universidad San Pablo CEU Madrid; MaríaTeresa Alfonso Galán, Universidad de Alcalá de Henares;María Arias Delgado, Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas; Concepción Arias García, UniversidadComplutense de Madrid; Willy Baeyens, Universidad deGante; Montaña Cámara Hurtado, UniversidadComplutense de Madrid; Benito del Castillo García,Universidad Complutense de Madrid; Rosa María CastroRuiz, Universidad Complutense de Madrid; ManuelCórdoba Díaz, Universidad Complutense de Madrid;Francisco de Diego Calonge, Real Jardín Botánico,Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Juan E.Echevarría Mayo, Instituto de Salud Carlos III; MaríaRosario de Felipe Antón, Centro de CienciasMedioambientales, Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas; Federico Gago Bádenas, Universidad deAlcalá de Henares; Rosario G. Gavilán García,Universidad Complutense de Madrid; Antonio GonzálezBueno, Universidad Complutense de Madrid; ConcepciónGonzález Huecas, Universidad Complutense de Madrid;María Guinea López, Universidad de Alcalá de Henares;Vicente Hernández, Lilly S.A.; Emilio Herrera Castillón,Universidad San Pablo CEU-Madrid; Kazuhiro Imai,Universidad de Tokyo; María del Carmen Lastra,Universidad de Alcalá de Henares; María del Mar Leiva,Agencia Española del Medicamento; José Luque Cabrera,

Universidad de Alcalá de Henares; José María Martín delCastillo, Agencia Española del Medicamento; María delCarmen Martín Gómez, Universidad Complutense deMadrid; José Carlos Montilla Canis, Lilly S.A.; CésarNombela Cano, Universidad Complutense de Madrid;Lennart K. Paalzow, Universidad de Uppsala ; Pilar PérezBreña, Instituto de Salud Carlos III; Javier PuertoSarmiento, Universidad Complutense de Madrid; AnaMaría Requejo Marcos, Universidad Complutense deMadrid; Salvador Rivas Martínez, UniversidadComplutense de Madrid; María del Carmen de la RosaJorge, Universidad Complutense de Madrid; MaríaNorberta Sánchez Fresneda, Hospital Gregorio MarañónMadrid; María de Cortes Sánchez Mata, UniversidadComplutense de Madrid; Angustias Sánchez-MoscosoHermida, Universidad de Alcalá de Henares; AngelesSantiago Luis, Laboratorio Municipal de Aranjuez; MiguelÁngel Santos-Ruiz Díaz, Hospital Militar Gómez UllaMadrid; María Teresa Tellería Jorge, R. Jardín Botánico,Consejo Superior de Investigaciones Científicas;Esperanza Torija Isasa, Universidad Complutense deMadrid; Pilar Vaquero Rodrigo, Instituto del Frío, ConsejoSuperior de Investigaciones Científicas; Gregorio VarelaMoreiras, Universidad San Pablo CEU; Vicente VilasSánchez, Universidad de Alcalá de Henares; Ángel Villardel Fresno, Universidad Complutense de Madrid; ReginaWikinski, Universidad de Buenos Aires; FranciscoZaragozá García, Universidad de Alcalá de Henares.

Estudio de cadmio y plomo procedentes de la cesión de objetos de cerámica de uso alimentario 5A. Zapata Revilla, C. Díez Marqués & F. de la Peña Moreno

Análisis químico farmacéutico: parte II 10M. Ballesteros, B. del Castillo, M.C. Martín & F. Ortega

El cabello como marcador biológico del consumo de drogas de abuso: ventajas y limitaciones 16M. Mar Muniz Moreno, I. Sevillano Navarro, M.T. Larrea Marín & S. Ródenas de la Rocha

Efecto hipolipémico del exxenterol 21B. Ruiz-Roso, A. Requejo, J. Haya & L. Pérez-Olleros

Antioxidant activity of baguaçu (Eugenia umbelliflora Berg) fruit extracts 26E. Marta Kuskoski, R. Fett, A. Mª Troncoso & A.G. Asuero

SumarioSchironia

Nº 7. Junio, 2008

Cambio climático y energías renovables en España 29Mª Rosario de Felipe

A r t í c u l o s

O p i n i ó n

Historia de la Volumetría. I. La industria de los álcalis y del blanqueo y el análisis químico en la época previa a Descroizilles 42A. García Asuero

Mejora Genética del Tomate: valor nutritivo y calidad organoléptica 47V. Fernández-Ruiz, M. Cámara & Mª E.. Torija

R e v i s i ó n

w w w . c o f m . e s

Editorial

4 l

Un año más, Schironia llega fiel a la siempre agradable cita con sus lectores. Y un año más,

nuevos retos esperan a la profesión farmacéutica: nos enfrentamos, por un lado, a la revi-

sión y reforma de los planes de estudios de grado y posgrado de nuestra Licenciatura en

Farmacia, que deberán ser adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior que en el año

2010 estará ya en plena vigencia en nuestras Universidades.

Nuestra licenciatura se encuentra en el ámbito específico de los estudios sanitarios, lo que supo-

ne partir de una plataforma ventajosa en el referente de los estudios universitarios. No obstante,

el desarrollo definitivo de los planes de estudio del grado y, sobre todo, el diseño del posgrado

(incluidos los estudios de doctorado) conforman un reto inmediato que tendremos que afrontar

con decisión y buen criterio desde las universidades públicas.

Por otro lado, el ejercicio de la profesión tiene otros aspectos relevantes en cuanto a un futuro

inmediato. Está en discusión el modelo de asistencia farmacéutica en Europa y su optimización y

posterior homologación en todos los países de nuestro entorno. Este otro referente, a pesar de la

calidad innegable de nuestro sistema de farmacia como servicio sanitario público, puede sufrir

cambios en un futuro inmediato. Sea como fuere, nuestra formación y capacitación, siempre mul-

tidisciplinar, hace de nuestros profesionales de la Farmacia verdaderos puntales del sistema sani-

tario en numerosos aspectos allá donde se encuentren y donde ejerzan, desde las aulas de nues-

tras Facultades hasta los sistemas hospitalarios y desde la Administración hasta los programas

más exigentes de i+d (investigación y desarrollo) de redes empresariales de ámbito farmacéutico

donde la investigación ocupa una parte importante de la actividad profesional.

Es por eso que los nuevos retos a que nos enfrentamos no solo no deben, en ningún caso, oscu-

recer ningún panorama sino que, al contrario, deben de suponer auténticas metas que hay que

superar a plena satisfacción de forma que nuestra querida profesión farmacéutica siga siendo, en

todos los ámbitos y más que nunca, un referente internacional de buen hacer, prestigio y exce-

lencia.

Nuevos retos

l 5

Schironia

Nº 7- Junio, 2008

w w w . c o f m . e s

INTRODUCCIÓN

Los envases cerámicos sonlos envases rígidos más anti-guos, antecesores del vidrio.Estos envases actualmenteson poco usados por su altopeso, fragilidad, elevadocoste, el cierre es complejoporque necesita otro materialpara que sea hermético. Encambio se emplean con finespromocionales ya que dan alproducto una apariencia arte-sanal y de elaboración cuida-dosa, además de servir comoregalo para el consumidor.También se emplean en laactualidad a nivel domésticopara elaborar y servir numero-sos platos de la cocina tradi-cional española.

Un problema de la cerámicaes su porosidad, hecho queactualmente se ha soluciona-do mediante el empleo deesmaltes vitrificables que con-vierten el envase en imperme-able. Estos esmaltes son pelí-culas que se aplican en lasuperficie del envase que estáen contacto con el alimento,por lo que no deben cedersustancias tóxicas al mismo(Moll, 2000). Para conseguir laimpermeabilidad y que la pelí-cula sea brillante es necesarioque en la composición delesmalte se incluya plomo ycadmio, elementos que pue-

den migrar al alimento segúnlas características del alimen-to o el empleo del envase.(Cabrera y col., 1995).

La reducción de las cantida-des admisibles de plomo ycadmio cedido por el envasees necesaria, debido a laimportancia de las patologíasasociadas a niveles altos deestos metales en el organis-mo. Dichos metales se aso-cian a intoxicaciones crónicas,las complicaciones van desdeanemias, alteraciones vascu-lares hasta lesiones cerebra-les, de mayor importancia enla infancia ya que necesitantratamiento. (Berkow, 1999).

Otro motivo para controlar yreducir los límites de estosmetales en los alimentos, es elaumento del consumo decomida preparada, la cual seenvasa en materiales cerámi-cos para así captar la atencióndel consumidor.

Para reducir la ingesta deestos metales, el nuevo RealDecreto 891/2006, reduce loslímites de cesión admisiblesde cadmio y plomo de estetipo de recipientes, lo quepuede suponer que ciertosmateriales no cumplan estosnuevos valores.

En este estudio se empleó

Estudio de cadmio y plomo procedentes de lacesión de objetos de cerámica de uso alimentario

A. Zapata Revilla, C. Díez Marqués, F. de la Peña Moreno1Departamento de Nutrición y Bromatología II, Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid, Madrid 28040, España

Resumen: Para poder emplear envases de cerámica como

recipientes de alimentos es necesario que la cerámica se

esmalte, para impermeabilizarla y darle aspecto brillante.

Estos esmaltes contienen plomo y cadmio, metales pesados

que pueden migrar al alimento. Para controlar dichos elemen-

tos y reducir su ingesta, el Real Decreto 891/2006, de 21 de

julio, establece las cesiones máximas admisibles para cada

uno.

En este trabajo se han analizado 47 muestras procedentes de

doc tipos diferentes de envases de cerámica esmaltada de

uso alimentario de venta en establecimientos de la

Comunidad de Madrid. Las muestras fueron analizadas según

las condiciones establecidas por la legislación vigente y algu-

nas de ellas han sido sometidas a tratamientos térmicos simi-

lares a las condiciones de uso doméstico y posteriormente

analizadas. En base a los resultados obtenidos, se puede

resaltar que solamente una muestra alcanza el 53% del valor

máximo admisible indicado por la legislación. En la mayoría

de los envases analizados, las cantidades cedidas de plomo y

cadmio se encuentran a nivel de trazas.

Abstract: We can use ceramics for food, if we varnished it.

With the varnish we give the ceramics a shining aspect and

we make it waterproof. This varnish contains lead and cad-

mium, both heavy metals, which can pass to the foods. To

control these elements and reduce their ingestion, the R.D.

891/2006 (from 21st of July), establishes the highest admissi-

ble cession for each of them. In this project, we have analysed

47 samples from twelve different ceramic varnished contai-

ners, for food use, all of them sold in different shops of the

Community of Madrid. The samples were studied according to

the legislation and they also were submitted to various domes-

tic conditions. Only one of the samples, reached the 53% of

the highest admissible value fixed by the legislation. In most of

the ceramics analysed, the cession of lead and cadmium was

irrelevant.

Palabras clave: Cerámica, Cesión, Esmalte, Envase.

Keys words: Ceramics, Cession, Varnish, Container.

como sustituto del alimento que contendrían los envases unsimulante (ácido acético al 4 %), al cual migran los metales aanalizar. La naturaleza ácida de muchos productos, junto conotros factores como la luz y temperatura de almacenamiento,favorece la degradación de esmaltes usados en envases cerá-micos y aumenta la cesión de plomo y cadmio a los alimentos.(Cabrera y col., 1995).

MATERIAL Y MÉTODO

Muestras

El estudio se ha realizado sobre 12 muestras de las clasificadasen esta normativa como Categoría 2ª (objetos llenables de pro-fundidad superior a 25 milímetros medida entre el punto másbajo de la superficie de uso y el plano horizontal que pasa por elborde superior, y capacidad inferior a tres litros), ya que son losde uso más frecuente para alimentación. La recogida de mues-tras se realizó en establecimientos de la Comunidad de Madrid.

Las muestras se han dividido en dos grupos según su forma:cazuelas y cuencos. Según esta división se han analizado 9muestras de cazuelas y 3 de cuencos. Las cazuelas tienen unacapacidad de 200 mililitros y los cuencos de 300 mililitros.

Estos envases deben llevar etiqueta en la que se indique "parauso alimentario", aunque en el momento actual también existenenvases sin este indicativo (muestras A, D, G y J).

Preparación de la muestra

El número de unidades de ensayo para cada muestra ha sido decuatro, que se han analizado simultáneamente.

Para la preparación de la muestra se ha seguido el protocolorecogido en el Real Decreto. Las muestras se lavaron a una tem-peratura aproximada de 40 ºC con una solución detergente noácida, posteriormente se aclararon con agua corriente y final-mente con agua destilada y se dejaron secar.

Las muestras limpias colocadas sobre una superficie plana sellenaron con el simulante (solución de ácido acético al 4 %)hasta aproximadamente un milímetro por debajo del punto dedesbordamiento.

En cuanto a las condiciones de ensayo el tiempo de contacto fuede 24 ± 0,5 horas a una temperatura de 22 ºC ± 2 ºC (en estufacontrolada) realizándose el ensayo en oscuridad.

Método de análisis

El método elegido para la determinación de estos elementos esla espectroscopía de absorción atómica (Sheets, 1999); para ellose ha utilizado el equipo Aanalyst 200.

Para la puesta a punto del método, se realizaron ensayos deexactitud para ambos elementos. En el caso del cadmio sedeterminó su límite de detección debido a los bajos niveles esta-blecidos para este metal por la legislación.

1. ENSAYO DE EXACTITUD

6 l

Artículo

w w w . c o f m . e s

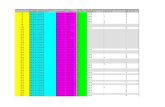

Tabla 1. Resultados del ensayo de exactitud

Concentración. Concentración Concentración. Recuperación (%)Inicial (mg/l) Añadida (mg/l) Encontrada (mg/l)

0,5 0,620 ± 0,024 102,93PLOMO 0,105 ± 0,009 1 1,104 ± 0,025 99,90

1,5 1,576 ± 0,035 98,040,1 0,098 ± 0,004 97,17

CADMIO 0,001± 0,002 0,2 0,196 ± 0,002 97,580,5 0,483 ± 0,004 96,43

Tabla 2. Resultados del límite de detección

Concentración (mg/l) Promedio Límite de detección0,05 0,0154 ± 8,433 x 10-4 8,214 x 10-30,1 0,0336 ± 8,433 x 10-4 7,529 x 10-3

Tabla 3. Cesión de plomo y cadmio de cuencos (mg/l)

MUESTRASA B C

N.D. 0,223 0,100PLOMO N.D. 0,218 0,067

N.D. 0,241 0,191N.D. 0,226 0,117

Media ± D.S. N.D. 0,227 ± 0,009 0,119 ± 0,045N.D. 0,227 ± 0,009 0,119 ± 0,0450,007 0,001 0,002

CADMIO 0,002 0,000 0,0000,004 N.D. N.D.0,003 N.D. 0,001

Media ± D.S.0,004 ± 0,002 0,001 ± 0,001 0,001 ± 0,001N.D.: No Detectado

Los porcentajes de recuperación de los elementos en los enva-ses se han determinado añadiendo concentraciones crecientesde patrones.

Los porcentajes obtenidos del ensayo de exactitud están entre98,04 y 102,93 % para el plomo y entre 97,58 y 96,43 % para elcadmio, encontrándose todos ellos dentro de los límites exigidospor el Real Decreto en su artículo 8, donde indica que la recu-peración del plomo y cadmio añadido al ácido acético al 4 % sesituará entre el 80 % y el 120 % de la cantidad añadida.

2. LÍMITE DE DETECCIÓN

El cálculo del límite de detección para el cadmio se realizómidiendo 10 veces la absorbancia de los patrones de 0,05 mg/ly 0,1 mg/l. (Perkin-Elmer, 1996)

El límite de detección de cada concentración es calculadomediante la expresión:

LD = Concentración x 3 x Desviación / Media

Obteniendo un límite de detección medio de 7,872 x 10-3 mg/l,inferior al mínimo requerido por la legislación (0,01 mg/l), lo queindica la elevada sensibilidad del método utilizado.

RESULTADOS

Para facilitar la expresión de los resultados, éstos se han agru-pado en tablas y representado gráficamente.

A) Cesión en condiciones exigidas por la legislaciónPara llevar a cabo el estudio se han analizado cuatro envases decada tipo de muestra y se ha tenido en contacto con el ácido

l 7

Schironia

Nº 7- Junio, 2008

w w w . c o f m . e s

Fig. 1. Plomo en cuencos. mg/l

Nota: El máximo permitido es 4 mg/l

Fig. 2. Cadmio en cuencos. mg/l

Nota: El máximo permitido es 0,3 mg/l

Tabla 4. Cesión de plomo y cadmio de cazuelas (mg/l)

MuestrasD E F G H I J K L

1,384 N.D. 0,247 0,130 0,116 0,381 0,247 2,149 0,6141,551 N.D. 0,199 0,110 0,115 0,095 0,217 2,116 0,518

Plomo 1,364 N.D. 0,233 0,069 0,114 0,378 0,200 1,945 0,5441,779 N.D. 0,193 0,108 0,137 0,108 2,394 0,680

Media 1,520 N.D. 0,218 0,104 0,121 0,241 0,221 2,151 0,589± D.S. ±0,166 ± 0,023 ± 0,022 ± 0,010 ± 0,139 ± 0,019 ± 0,160 ± 0,063

N.D. 0,000 0,005 N.D. 0,002 0,000 N.D. 0,004 0,004N.D. 0,002 0,001 N.D. N.D. N.D. N.D. 0,001 0,000

Cadmio N.D. 0,000 0,004 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.N.D. 0,000 N.D. 0,002 0,002 N.D. 0,000 N.D.

Media N.D. 0,001 0,003 0,002 0,002 0,000 N.D. 0,002 0,002 ± D.S. N.D. ± 0,001 ± 0,002 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,002 ±0,002

* N.D.: No Detectado

durante 24 ± 0,5 horas como indica el Real Decreto.

Las cesiones máximas admisibles establecidas por el RealDecreto para esta categoría de envases son de 4 mg/l para elplomo y de 0,3 mg/l para el cadmio; por ello, a la vista de losresultados, se puede determinar que la muestra con mayorcesión de plomo (K 2,151 ± 0,160), tan solo contiene un 53% dela concentración máxima admisible. En cuanto al cadmio, lamuestra analizada con mayor cesión (A 0,004 ± 0,002) alcanzaun 1,3% de lo máximo permitido por esta normativa, no alcan-zando en ningún caso los límites máximos admitidos.

B) Ensayo en condiciones de uso doméstico

Al margen de lo exigido por el Real Decreto 891/2006, se ha des-arrollado un estudio de simulación de los tratamientos a los queson sometidos estos objetos durante los procesos culinarios anivel doméstico. Para ello se empleó ácido acético al 4 % y vina-gre de vino con una acidez de 6º, y diferentes tiempos de calen-tamiento. Las muestras utilizadas fueron:

-12 cazuelas con vinagre de vino. Tres de ellas se mantuvieronen estufa durante 24 horas a 22 ºC. Las nueve restantes se divi-dieron en tres grupos distintos manteniéndose en baños de aguaa 100 ºC durante 10, 30 y 60 minutos respectivamente.

-12 cazuelas con ácido acético (4 %) como líquido simulante.Tres de ellas se mantuvieron en estufa durante 24 horas a 22 ºCy las nueve restantes se trataron en las mismas condiciones quecon el vinagre de vino.

La cuantificación de las cesiones de plomo y cadmio se realizómediante espectroscopia de absorción atómica empleando larecta de calibrado correspondiente en cada elemento.

En base a los resultados obtenidos, con este tratamiento amayor temperatura y que se acerca más al tipo de uso al que sedestinan estos objetos (empleados en escabechados) se puedeobservar que tampoco se llegan a alcanzar cantidades impor-tantes en las cesiones, ya que como máximo representan un3,5% del máximo admisible en el caso del plomo y para el cad-mio los resultados obtenidos son a nivel de trazas.

CONCLUSIONES

Con los resultados de este estudio se puede concluir que:

8 l

Artículo

w w w . c o f m . e s

Fig. 3. Plomo en cazuelas. mg/l

Nota: El máximo permitido es 0,3 mg/l

Fig. 4. Cadmio en cazuelas. mg/l

Nota: El máximo permitido es 0,3 mg/l

Tabla 5. Resultados del ensayo en condiciones de uso doméstico con ácido acético y vinagre (mg/l)

CONDICIONES 24 h 10min 30min 60min 22 ºC 100 ºC 100 ºC 100ºC

0,100 0,023 0,040 0,160Plomo 0,067 0,040 0,046 0,141

0,117 0,013 0,093 0,116Media 0,095 0,025 0,060 0,139± D.S. ± 0,017 ± 0,011 ± 0,024 ± 0,018

Ácido acético 0,002 0,000 N.D. N.D.

Cadmio 0,000 0,001 0,000 N.D.0,001 N.D. N.D. N.D.

Media 0,001 0,001 0,000 N.D.± D.S. ± 0,001 ± 0,001 ± 0,000 N.D.

0,087 0,021 0,063 0,064Plomo 0,045 0,038 0,075 0,060

0,076 0,031 0,071 0,048Media 0,069 0,030 0,070 0,057± D.S. ± 0,018 ± 0,007 ± 0,005 0,007

Vinagre0,000 N.D. 0,000 0,002

Cadmio 0,002 N.D. 0,000 0,002N.D. 0,000 0,000 N.D.

Media 0,001 0,000 0,000 0,002± D.S. ± 0,001 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000

N.D.: No Detectado

- No se superan los límites establecidos por la legislación encuanto a la cesión de plomo y cadmio a los alimentos.

- Al ser sometidos los envases a condiciones de temperaturasimilares al uso doméstico, es decir, superiores a la exigida parael análisis de los envases por el Real Decreto 891/2006 tampo-co se superan los límites máximos admisibles fijados por elmismo.

Por lo tanto, el empleo de envases cerámicos que se comercia-lizan para el uso alimentario en la Comunidad de Madrid, nosupone ningún riesgo para la salud del consumidor en cuanto alos niveles de plomo y cadmio cedidos por el envase al alimentoque contenga. Además, este tipo de envases puede ser utilizadopara realizar cocciones a nivel doméstico, porque la cesión deestos elementos a pesar de las condiciones de temperatura noalcanza los límites máximos admitidos como seguros.

REFERENCIAS

Cabrera, C.; Lorenzo, M.L. & López, M.C. (1995), Lead and

Cadmium Contamination in Dairy Products and Its Repercussionon Total Dietary Intake. J. Agric. Food Chem., 43(6): 1605-1609,

Moll M. & Moll N. (2000), Précis des risques alimentaries, Tec &Doc, París.

Perkin-Elmer (1996), Analytical methods for atomic absortion

spectrocopy. Perkin-Elmer Corporation, EE.UU.

Real Decreto 891/2006, de 21 de julio, por el que se apruebanlas normas técnico-sanitarias aplicables a los objetos de cerámi-ca para uso alimentario, BOE núm. 174, sábado 22 de julio 2006,27615-27617 p.

Robert Berkow, M.D. (1999), Manual Merck de información médi-

ca para el hogar, Océano, Barcelona.

Sheets R.W. (1999), Acid extraction of lead and cadmium fromnewly-purchased ceramic and melamine dinnerware. The

Science of the Total Environment, 234 (1-3): 233-237.

l 9

Schironia

Nº 7- Junio, 2008

w w w . c o f m . e s

10 l

Artículo

w w w . c o f m . e s

Análisis químico farmacéutico: Parte II

M. Ballesteros*, B. del Castillo**, M. C. Martín**, F. Ortega**Departamento de Química Analítica e Ingeniería Química, Facultad de Farmacia. Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares. Madrid.

España**Sección Departamental de Química Analítica, Facultad de Farmacia. Universidad Complutense. Madrid

e-mail: [email protected], [email protected]

INTRODUCCIÓN

Este artículo forma parte deuna serie cuya primera parte(Ballesteros et al., 2006) estádedicada a revisar los aspectosgenerales que aplican en unlaboratorio de análisis y controlfarmacéutico respecto a la nor-mativa y la validación de losmétodos analíticos utilizados.Se considera ilustrativo comen-zar haciendo una breve refle-xión sobre el control de calidaden el proceso de fabricación delos medicamentos, con espe-cial atención a las especifica-ciones de las Farmacopeas,para relacionarlo con las activi-dades que se realizan en loslaboratorios analíticos. Unaspecto de gran relevancia entodo proceso analítico corres-ponde al muestreo, por lo queposteriormente se repasa el proceso de la toma de muestra en loslaboratorios. Hay que señalar que aunque este trabajo está enfo-cado a las materias primas, se considera adecuado ofrecer unavisión global del muestreo en la industria farmacéutica, por lo quese abordan las distintas situaciones y tipos de muestras que sepresentan en los laboratorios, tales como productos terminados,formas farmacéuticas, etcétera.

Con carácter general, las determinaciones analíticas incluidas enlas especificaciones de la Farmacopea han evolucionado notable-mente debido al impresionante avance científico en el campo ana-lítico como puede comprobarse en el desarrollo de la FarmacopeaEuropea. Nacida de un Tratado Internacional firmado enEstrasburgo el 22 de julio de 1964 ha sufrido una considerable evo-lución que se puede considerar dividida en varias etapas; la pri-mera se caracteriza por la utilización de los métodos analíticos clá-sicos aunque ya se incorporan técnicas como la espectroscopia deabsorción en el infrarrojo, la absorción atómica o la cromatografía

de gases. La característica dela segunda etapa es la presen-cia generalizada de las técnicasanalíticas instrumentales en lasmonografías, lo que suponeuna modernización considera-ble. La etapa actual esta cen-trada en la armonización de losmétodos analíticos a nivel glo-bal, así como en la preocupa-ción por los aspectos relaciona-dos con la calidad analítica,destacando con fuerza la incor-poración de la quimiometría, sinolvidar que la revolución biotec-nológica está incluyendo en lasmonografías diferentes técni-cas analíticas específicas paraeste campo.

Fabricación de los medica-mentos: Control de la Calidad

El proceso de fabricación inclu-ye "Todas aquellas operaciones de recepción de materiales, pro-ducción, envasado, reenvasado, etiquetado, reetiquetado, controlde calidad, liberación, almacenamiento y distribución de sustanciasactivas y sus respectivos controles". Se divide básicamente en tresfases: Preparación de las sustancias que se van a utilizar para con-formar el medicamento. Mezclado de los principios activos con losexcipientes Acondicionamiento: corresponde al proceso de enva-sado y empaquetamiento una vez que el producto tiene la formagalénica requerida. La legislación europea de estos últimos añosha tenido un impacto significativo en los requisitos de fabricación ycontrol de las sustancias activas al tener que ser fabricadas deacuerdo con las directrices de las GMP.

Si se considera que Control de Calidad (QC) es "Verificación oensayo para comprobar que se cumplen las especificaciones" ellaboratorio de Control de Calidad y en particular, el analista res-ponsable deberá adoptar previamente las medidas necesariaslegalmente establecidas en relación a las especificaciones, equi-

Resumen: Las determinaciones analíticas incluidas en las

Farmacopeas han evolucionado notablemente debido al avance

científico en el ámbito analítico, es conveniente disponer de una

visión general no solo del análisis de las materias primas, sino

también del control de calidad en la fabricación de los medica-

mentos que debe enfocarse como un proceso analítico que

incluye especificaciones, muestreo y distintas pruebas generales

o específicas que es necesario realizar en dicho proceso de

fabricación.

Abstract: The analytical determinations included in

Pharmacopoeia have notably evolved due to progress in

Analytical Chemistry. Not only a general view in raw materials is

needed, but also a quality control in drug manufacture focused on

the analytical process including specifications, sampling and a

variety of general or specific testing.

Palabras clave. Análisis farmacéutico, Control calidad medica-

mentos.

Key words. Pharmaceutical analysis; quality control pharmaceu-

ticals

l 11

Schironia

Nº 7- Junio, 2008

w w w . c o f m . e s

pos, validaciones, muestreo, ensayos, informes y certificados, pro-cedimientos de organización, documentación y registro que exijanla ejecución real de los ensayos necesarios y pertinentes paragarantizar que la calidad de las sustancias y productos farmacéu-ticos sea satisfactoria. Los datos o resultados de las pruebas ana-líticas deben conservarse y se recomienda recopilarlos de formaque permitan ir evaluando las tendencias que se observan.

Especificaciones y muestreo

Se denomina especificación al "conjunto de pruebas, referencias aprocedimientos analíticos así como los correspondientes criteriosde aceptación (límites numéricos, intervalos u otros criterios) quedeben aplicarse a las pruebas descritas. Establece un conjunto decriterios que debe cumplir un material para ser considerado acep-table para el uso al que se destina". A cada sustancia que entra aformar parte de la composición de un medicamento le correspon-den ciertas exigencias destinadas a garantizar la calidad del pro-ducto final, por lo que se realizarán los análisis de laboratorio per-tinentes para determinar su conformidad con las especificaciones.Garantizar la calidad es garantizar la pureza adecuada y la unifor-midad cada vez que se administra un medicamento. Desde elpunto de vista analítico se considera importante precisar algunosconceptos:

a) Toda materia prima presentada bajo una denominación científi-ca o común de la Farmacopea en vigor debe responder a las espe-cificaciones de la misma (por ej. dexametasona o carbonato de cal-cio). b) Una sustancia de "Calidad Farmacopea" significa que cum-ple todas las especificaciones de su monografía en la Farmacopea.c) "Conforme a especificación" indica que la sustancia cumple los

criterios de aceptación cuando se analiza según los procedimien-tos analíticos indicados.

Las especificaciones definidas en la monografía de un compuestoson exigencias mínimas de obligado cumplimiento. Dichas especi-ficaciones constituyen los estándares de calidad críticos que sonpropuestos y justificados por el fabricante y aprobados por la "auto-ridad competente". Las especificaciones se elaboran con la finali-dad de confirmar la calidad de la sustancia más que para caracte-rizarla, teniendo en cuenta que en ellas se recogen las caracterís-ticas exactas del producto que confirmó su eficacia en la etapa deinvestigación clínica, por tanto, cumpliendo esas características sepodrán garantizar las cualidades terapéuticas del medicamento. Encasos concretos, pueden utilizarse métodos alternativos de análi-sis para el control de calidad, con la condición de que dichos méto-dos permitan juzgar de modo inequívoco el cumplimiento de losrequisitos que aparecen en la monografía cuando se emplean losmétodos oficiales. En caso de duda o discrepancia, los métodos deanálisis propuestos en la Farmacopea son los únicos autorizados.

Muestreo:

En los laboratorios farmacéuticos se trabaja con muestras dematerias primas, de productos intermedios, o de productos a gra-nel, así como de formas farmacéuticas y de productos terminadoso de materiales de acondicionamiento. También se requierenmuestras de reserva para la comprobación de la limpieza (valida-ción) o para realizar los controles medioambientales.

En todos los casos, la metodología analítica e igualmente el mues-treo, debe ser coherente con el problema analítico planteado y por

Figura 1. Procedimiento de muestreo

Figura 1. Procedimiento de muestreo

Procedimiento

de muestreo

Objetivo

Campo de aplicación

Manejo de las

muestras Preparación

Envasado, etiquetado

Conservación

Eliminación , transporte

Instrucciones

Informe

de

Toma de

muestra

Validación

del

muestreo

Equipos de

muestreo Instrucciones

Registro

Personal Registro

Procedimiento

Obtención de

las muestras Instrucciones

Registro

Plan de muestreo

Norma

Military

Standard

Normas

UNE

tanto las muestras deben ser representativas del lote de materialdel que se obtienen, siendo su objetivo demostrar estadísticamen-te que la sustancia, el lote o el proceso está dentro de los límitesestablecidos por la Farmacopea u otras especificaciones.

La responsabilidad es de Control de Calidad. Los capítulos 4 y 6 delas GMP, así como el Anexo 8, están dedicados a Muestreo demateriales de partida y acondicionamiento. Conviene destacar queel muestreo es una etapa más del proceso analítico y sin embargo,en las Farmacopeas (RFE, USP..) no se hace referencia a la meto-dología sobre la toma de muestra, sería pues interesante que seincluyera, dado que se trata de una etapa con gran repercusión enlos resultados analíticos.

En la bibliografía existe una cierta confusión cuando se hace refe-rencia al Procedimiento de muestreo y al Plan de muestreo, por loque es importante hacer una clara diferenciación de ambos (Fig. 1)El Procedimiento de muestreo es un documento escrito que des-cribe la realización práctica de una operación de muestreo entodos sus detalles: lugar, momento, plan de muestreo, personal,cantidad, utensilios, recipientes, etc. y debe realizarse con arregloa los Procedimientos Normalizados (Salazar Macián 2001). Sinembargo un Plan de muestreo es el conjunto de normas explicati-vas de cómo debe tomarse una muestra representativa de un lote.Consta de dos partes:

Instrucciones sobre el procedimiento para extraer la muestray el criterio de aceptación o rechazo en función de los resul-tados obtenidos.

El proceso de toma de muestra viene determinado por la natura-leza del producto a muestrear, la frecuencia del muestreo, el tama-ño de la población a controlar, el máximo porcentaje de unidades defectuosas admisible, el riesgo de error que se acepte, etc.

La naturaleza del producto a muestrear es muy diversa, puedeser una masa única que a su vez tenga unas característicashomogéneas (soluciones), heterogéneas (suspensiones o emul-siones) o bien unidades individuales o discretas tales como com-primidos o cápsulas. Asimismo, la frecuencia de los controlespuede ser única o no repetitiva como sucede en los controles físi-coquímicos o repetitiva como en el caso de los controles de dosi-ficación que se realizan repetidas veces durante el proceso defabricación.

El muestreo también varía si se refiere a materias primas (identifi-cación o análisis completo) o productos intermedios, a granel oproductos terminados. También depende del tipo de forma farma-céutica, de la fase de fabricación, del proceso, del tamaño del lote,del nivel de control, o del tipo de análisis. Por otra parte, el plante-amiento de muestreo es diferente si las características a controlarson atributos (características cualitativas) o variables (característi-cas cuantitativas).

La inspección por atributos se aplica a unidades individuales y engeneral es un ensayo en el que se determina si cumple o no cum-ple. En los laboratorios farmacéuticos es usual emplear para elmuestreo la norma Military Standard 105E, originaria del ejércitoUSA aunque, en la normativa española está vigente la norma UNE66020-1 y 66020-2 que es equivalente. En ella, se clasifican losdefectos en las unidades a muestrear (críticos, principales o secun-darios) y se establecen los niveles de calidad aceptables, bien paracada tipo de defecto o sólo para el defecto más importante.Posteriormente, se elige el nivel de inspección (I, II, III), el plan demuestreo (simple, doble o múltiple) y el tipo de inspección (normal,rigurosa o reducida) según las características del producto y delproceso. El más habitual es el nivel II, con muestreo simple e ins-pección normal o reducida. Con estos criterios, se determina elnúmero de unidades a muestrear y posteriormente se obtiene lainformación analítica necesaria para aceptar o rechazar el lote.

El control por variables proporciona únicamente información de lavariable considerada (peso, riqueza, etc.) por lo que generalmentese necesitan varios controles, uno por variable, para decidir si seacepta o rechaza. Este tipo es el habitual cuando se realizan con-troles físicoquímicos de unidades discretas o individuales. Paradeterminar el número de unidades a muestrear se utiliza la normaMilitary Standard 414 o la norma española UNE 66030 (Reglas ytablas de muestreo para la inspección por variables de los porcen-tajes de unidades defectuosas). Existen fórmulas que consideranla precisión y exactitud del proceso u otras más sencillas como:

siendo n el número total de unida-des del lote.

El Anexo 19 de las Normas de Correcta Fabricación de la UniónEuropea establece unas directrices sobre la recogida y conserva-ción de muestras de referencia de materias primas, de material deacondicionamiento y de productos terminados, así como de lasdenominadas muestras de retención de productos terminados.

Para finalizar hay que señalar que en los laboratorios farmacéuti-cos existen otro tipo de determinaciones que también requieren unmuestreo como son los estudios de contaminación cruzada y deestabilidad. Existen casos especiales, como es el muestreo deplantas que se realiza a partir de una mezcla de plantas individua-les y por personal muy especializado, o el muestreo de productosestériles, que requiere ser realizado en zona aséptica y en condi-ciones de esterilidad; en este caso, el muestreo se realizará en unárea definida al efecto, y con procedimientos que eviten la conta-minación cruzada. Los materiales auxiliares, los peligrosos o alta-mente tóxicos u otro tipo de materiales específicos tienen sus pro-pias normas.

MATERIAS PRIMAS

Las sustancias para uso farmacéutico son sustancias orgánicas o

12 l

Artículo

w w w . c o f m . e s

inorgánicas que se utilizan como principios activos o excipientes enla producción de medicamentos. Pueden obtenerse de fuentesnaturales o producirse por extracción de materiales de partida, fer-mentación o síntesis. Dependiendo de la formulación, ciertas sus-tancias pueden usarse como principios activos o excipientes.

Cuando un laboratorio recibe sustancias para la preparación demedicamentos se inicia un proceso denominado Recepción dematerias primas, que es una operación regulada, y por lo tanto vaacompañada de una serie de procedimientos, tanto para el trasla-do de las sustancias como para su control y almacenamiento. Esteproceso consta de las siguientes etapas: Recepción física y regis-tro de entrada, Toma de muestra, Cuarentena, Control de confor-midad (según el origen), Etiquetado según su estado, Dictamenanalítico de aceptación o rechazo, Almacenaje en lugares diferen-tes según su estado de aprobación, teniendo en cuenta que estálegislado el tiempo de mantenimiento de las muestras y el Registrofinal.

La PARTE II de la Guía de Normas de Correcta Fabricación de laUnión Europea contiene los requisitos básicos para la fabricaciónde sustancias activas usadas como materiales de partida en lafabricación de medicamentos y cuyo objetivo es asegurar que lassustancias activas cumplen las exigencias pertinentes de calidad ypureza así como proporcionar una guía para la fabricación de sus-tancias activas bajo un sistema apropiado de gestión de la calidad.

Controles analíticos: pruebas generales y pruebas específicas

Las monografías de la Farmacopea responden a un esquemageneral que es similar a las pruebas analíticas necesarias pararegistrar una nueva sustancia, se dividen en pruebas generales ypruebas específicas.

Pruebas generales: Son pruebas generalmente aplicables a todaslas sustancias.

a) Descripción: Se manifiestan las características cualitativas dela sustancia, tales como el estado (ej. sólido o líquido) y color. Nose deben interpretar en un sentido estricto ni se consideran requi-sitos, pero por ejemplo, si aparece alguna modificación durante elalmacenamiento debe investigarse la razón.

b) Identificación: Estos ensayos, deben de ser capaces de discri-minar inequívocamente entre la sustancia objeto de la monografíay otras de estructura relacionada. Aunque se incluyen diversasdeterminaciones, la técnica predominante es la espectrometría deabsorción en el infrarrojo por comparación del espectro obtenidocon el de la sustancia de referencia. Se acepta utilizar como técni-ca complementaria o alternativa la cromatografía de líquidos condetección espectrofotométrica de diodos en serie (HPLC/UVdiodearray) o con detección por espectrometría de masas (HPLC/MS) ytambién la cromatografía de gases con espectrometría de masas

(GC/MS). Cuando la sustancia pertenece a un lote que cumple losrequerimientos prescritos en la monografía se pueden utilizar téc-nicas más sencillas como la cromatografía en capa delgada (TLC),o bien determinar la absorbancia específica o el punto de fusión dela sustancia. En la RFE existe un apartado dedicado a lasReacciones de identificación basado principalmente en la forma-ción de compuestos coloreados.

En las monografías de la Farmacopea hay que tener en cuenta quelos ensayos que figuran en la sección de Identificación no estándestinados a proporcionar una confirmación completa de la estruc-tura química o de la composición del producto, su objetivo es con-firmar, con un grado de seguridad aceptable, que la sustancia seajusta a la descripción dada en la etiqueta.

c) Impurezas: Se ha señalado que garantizar la calidad de las sus-tancias es garantizar la pureza adecuada, pero las impurezas sepueden considerar desde dos aspectos: a) el aspecto químico, queincluye la clasificación e identificación de las impurezas y b) elaspecto de seguridad, dirigido especialmente a los estudios clíni-cos por producir toxicidad o efectos farmacológicos no deseados.La determinación de impurezas es fundamental y lo demuestra elhecho de que existan tres guías ICH [(Q3A(R1); Q3B(R2) yQ3C(R3)] dedicadas a ellas. También en la RFE existe un aparta-do denominado Control de impurezas en sustancias para uso far-macéutico.

Se determinan impurezas orgánicas, inorgánicas y disolventesresiduales, en estos casos los métodos analíticos deben ser capa-ces de separar y detectar la concentración de las impurezas, quegeneralmente son pequeñas respecto a la sustancia principal, porlo que los métodos cromatográficos juegan un papel preponderan-te. Se utilizan principalmente HPLC, GC y TLC, si bien, esta últi-ma metodología presenta a veces baja precisión; es aceptablesiempre que esté justificada y validada.

Las impurezas orgánicas se contemplan en la Farmacopea en losensayos de Sustancias relacionadas. Las impurezas orgánicaspresentes en los principios activos, han de ser especificadas e,identificadas cuando sea posible, así como cualificadas (ver glosa-rio). Cada sustancia activa presente en la Farmacopea tiene esta-blecido un perfil de impurezas - identificadas y no identificadas -que describe las que están presentes en un lote fabricado en unproceso de producción específico. Debe contener la identidad oalguna propiedad analítica cualitativa (por ejemplo tiempo de reten-ción), el intervalo observado y la clasificación de cada impureza.

Las impurezas inorgánicas se analizan en las materias primas,pero basándose en el conocimiento del proceso de síntesis, porejemplo la utilización de catalizadores, y se determinan mediantelos denominados Ensayos límite que son unas pruebas utilizadasespecíficamente en el ámbito farmacéutico, aunque actualmenteestán en periodo de revisión. Los ensayos límite deben permitir al

l 13

Schironia

Nº 7- Junio, 2008

w w w . c o f m . e s

analista verificar una presencia mínima (límite) o bien ausencia delas impurezas de síntesis, de las de extracción, etc. En laFarmacopea existen entorno a 30 ensayos limite y a modo deejemplo, puede citarse la determinación de cloruros, metales pesa-dos, hierro, plomo en los azúcares, fosfatos, potasio, sulfatos etc.Entre las técnicas utilizadas, la espectroscopia de absorción ató-mica figura como técnica de elección en diversas monografías.

Los disolventes residuales en productos farmacéuticos, se definenaquí como productos químicos orgánicos volátiles que se utilizan oson producidos en el proceso de la fabricación de los principiosactivos o de los excipientes así como en la preparación de pro-ductos farmacéuticos. Los disolventes no son eliminados comple-tamente por las técnicas aplicadas durante la fabricación; la RFEles dedica un interesante apartado que por otra parte, es una trans-posición de la guía ICH Q3C(R3) en el que se incluye una clasifi-cación según su toxicidad, con listas de disolventes permitidos, asícomo los límites aceptables a la hora de utilizarlos.

Los disolventes residuales se determinan normalmente por técni-cas cromatográficas, generalmente por cromatografía de gases.Cuando sea posible, la determinación de disolventes residuales sedebe realizar utilizando cualquier procedimiento armonizado de losdescritos en las Farmacopeas, si esto no es posible, los fabrican-tes tienen libertad para elegir el método analítico validado que con-sideren más apropiado para una aplicación determinada. Algunasdeterminaciones, como la de tetrahidrofurano y N-metilpirrolidona,figuran en la guía ICH Q3C (R3).

d) Valoración: Se determina el contenido o riqueza de la sustan-cia. Se puede realizar mediante pruebas inespecíficas, tales comovaloraciones volumétricas en "medio acuoso" o en "medio no acuo-so" en cuyo caso se requiere además la determinación de impure-zas de forma independiente. Se pueden utilizar pruebas específi-cas que al mismo tiempo informen sobre la estabilidad.Actualmente y siempre que sea posible, se utiliza un único proce-so cromatográfico (HPLC) que permite al tiempo la cuantificaciónde las impurezas y la valoración de la sustancia ahorrando tiempo.

Pruebas específicas: Estas se incorporan cuando la sustanciapresenta alguna propiedad concreta.

a) Propiedades físicoquímicas: Depende de la naturaleza de lasustancia y de su aplicación. Se utilizan técnicas clásicas como larefractometría o la determinación del punto de fusión, etc.

b) Tamaño de partícula: Puede tener gran importancia en la diso-lución, en la biodisponibilidad así como en la estabilidad de la sus-tancia. Se determina por tamizado, por microscopia óptica o portécnicas de dispersión de la luz (light scattering).

c) Polimorfismo: La capacidad de un compuesto sólido de pre-sentar diferentes formas cristalinas con la misma composición quí-

mica se conoce como polimorfismo, pudiéndose modificar la cali-dad de los productos farmacéuticos, especialmente en cuanto a suactividad y biodisponibilidad (Dharmendra, Singhal et al., 2004).Existe un apartado en la RFE destinado a estudiar el polimorfismo,que se realiza mediante medidas de solubilidad o densidad, asícomo por difractometría de rayos X, microscopia óptica, espectro-metría Raman o espectrometría de absorción en el infrarrojo inclui-do el infrarrojo cercano NIR (Blanco et al., 2000), igualmente seemplea la resonancia magnética nuclear (RMN), si bien, los méto-dos térmicos como la termogravimetría (TG), el análisis térmicodiferencial (DTA) o la calorimetría de barrido diferencial (DSC) sue-len ser metodologías de elección.

d) Quiralidad: Si una sustancia es predominantemente un enan-tiómero, se considera que su opuesto es una impureza, lo queimplica utilizar técnicas que puedan diferenciar los dos enantióme-ros y la mezcla racémica. Si la sustancia objeto de estudio es unamezcla racémica se debe controlar que no haya cristalización pre-ferencial de uno de los enantiómeros ya que distorsionaría la mez-cla. La valoración se puede realizar por cromatografía de líquidosutilizando una fase estacionaria quiral (Haginaka 2002; Yingru,Zhang et al., 2005) o bien una combinación de un método no qui-ral junto con otro método que permita el control del enantiómeroque actúa como impureza. Actualmente se está incorporando conbuenos resultados, la electroforesis capilar (Pham Thi Thanh Ha etal., 2006).

e) Contenido en agua: Se utilizan métodos como "Pérdida pordesecación", "Método de separación azeotrópica", "Balanza dehumedad", "Método de Karl Fischer", en los que se indican los lími-tes admitidos. Actualmente también se emplean técnicas instru-mentales como la espectrometría en el infrarrojo cercano (NIR), lacromatografía de gases (GC) o la resonancia magnética nuclear(RMN)

Agua: Controles

En el laboratorio farmacéutico el agua tiene múltiples aplicaciones,se usa como excipiente, para la reconstitución de preparaciones,en los procesos de síntesis y fabricación o como agente de limpie-za para el lavado de material, equipos, material de acondiciona-miento etc. Se trabaja con agua potable y como cualquier materiaprima, debe cumplir la correspondiente normativa.

Se pueden realizar diferentes tipos de ensayos para comprobar lacalidad del agua según las especificaciones de la Farmacopea.Existen monografías para el "Agua purificada", "Agua altamentepurificada" y "Agua para preparaciones inyectables". Se determi-nan contaminantes inorgánicos, orgánicos, sólidos, gases o micro-organismos. La calidad del agua para preparaciones inyectableses la más exigente. En el laboratorio analítico también se debecomprobar el sistema de producción de agua así como las instala-ciones de conducción.

14 l

Artículo

w w w . c o f m . e s

1.8 Referencias

Ballesteros, M.; Del Castillo, B.; Martín M.C. & Ortega F. (2006),Visión actual del análisis químico farmacéutico. Parte I. Schironia

5: 23-29.

Blanco M., Coello J., Iturriaga H., Maspoch S. & Pérez-MasedaC.(2000), Determination of Polymorphic Purity by Near InfraredSpectrometry. Analytica Chimica Acta 407: 247-254.

Haginaka J.(2002), Pharmaceutical and Biomedical Applications ofEnantioseparations Using Liquid Chromatographic Techniques,Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 27: 357-372

Pham Thi Thanh Ha, Jos Hoogmartens & Ann Van Schepdael(2006), Recent Advances in Pharmaceutical Applications of ChiralCapillary Electrophoresis, Journal of Pharmaceutical and

Biomedical Analysis, 41( 1): 1-11.

Salazar Macián, R. (2001), Gestión de la Calidad en el Desarrollo

y Fabricación Industrial de Medicamentos. Tomo 2 Fabricaciónindustrial Glatt Labortecnic Barcelona, 879 p.

Singhal, D. & Curatolo W. (2004), Drug Polymorphism and DosageForm Design: a practical perspective, Advanced Drug Delivery

Reviews 56: 335- 347.

Yingru, Zhang,Dauh-Rurng, Wu,David B.Wang-Iverson & AdrienneA.Tymiak (2005), Enantioselective Chromatography in DrugDiscovery DDT Reviews 10 (8): 571-577.

Bibliografía general:

- Real Farmacopea Española: Tercera edición, 3.0 (Contiene ínte-gra la quinta edición de la Farmacopea Europea) y SuplementosMinisterio de Sanidad y Consumo, Madrid, 2005.

- Guías (guidelines) ICH http://www.ich.org/

Glosario

Control de impurezas en sustancias para uso farmacéutico(RFE)

Concentración nominal: concentración calculada a partir de laconcentración de la disolución de referencia prescrita y teniendo encuenta el factor de corrección prescrito.

Cualificación: procedimiento para adquirir y evaluar datos queestablecen la inocuidad biológica de una impureza individual o unperfil de impurezas dado al nivel o a los niveles especificados.

Impureza: cualquier componente de una sustancia para uso far-

macéutico que no tiene la entidad química definida de la sustancia.Impureza especificada: impureza citada y limitada individualmentecon un criterio de aceptación específico en una monografía. Unaimpureza especificada puede ser identificada o no identificada.Impureza identificada: impureza para la que se ha realizado lacaracterización estructural.

Impureza no especificada: impureza limitada por un criterio deaceptación general no está citada individualmente con su propiocriterio de aceptación específico.

Impureza no identificada: impureza cuya caracterización estruc-tural no ha sido realizada y que se define únicamente por las pro-piedades analíticas cualitativas (por ejemplo, retención relativa).

Impureza potencial: impureza que teóricamente puede surgirdurante la fabricación o la conservación. Puede o no estar real-mente presente en la sustancia. Cuando se sabe que una impure-za potencial es detectada por los ensayos en una monografía perono está normalmente presente en las sustancias utilizadas en losmedicamentos autorizados por las Autoridades Competentes delos Grupos de la Convención, se incluirá, para información, en lasección Impurezas dentro del epígrafe Otras impurezas detecta-bles.

Límite de exclusión: en los ensayos cromatográficos, el conteni-do nominal por debajo del cual no son tenidos en cuenta lospicos/señales para calcular la suma de impurezas. Los valoresnuméricos del límite de exclusión y el umbral de referencia songeneralmente los mismos.

Otras impurezas detectables: impurezas potenciales de estructu-ra definida que se sabe que son detectadas por los ensayos de unamonografía pero que no están normalmente presentes por encimadel umbral de identificación en las sustancias utilizadas en losmedicamentos que han sido autorizados por las AutoridadesCompetentes de los Grupos de la Convención. Son impurezas noespecificadas y están por consiguiente limitadas por un criterio deaceptación general.

Sustancias relacionadas: título dado en las monografías a losensayos generales de impurezas orgánicas.

Umbral de cualificación: límite por encima del cual debe cualifi-carse una impureza.

Umbral de identificación: límite por encima del cual debe identifi-carse una impureza.

Umbral de referencia: límite por encima del cual se cita una impu-reza. Sinónimo: nivel de referencia.

l 15

Schironia

Nº 7- Junio, 2008

w w w . c o f m . e s

16 l

Artículo

w w w . c o f m . e s

El cabello como marcador biológico del consumode drogas de abuso: ventajas y limitaciones

M. Mar Muniz Moreno1, I. Sevillano Navarro1, M.T. Larrea Marín2, S. Ródenas de la Rocha1

(1) Sección Departamental Química Analítica. Facultad Farmacia. Universidad Complutense. Madrid. (e-mail: [email protected])

(2) Centro de Espectrometría Atómica. Facultad de Geológicas. Universidad Complutense. Madrid.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se handesarrollado numerosas técni-cas instrumentales que permi-ten determinar drogas de abusoen muestras biológicas, con elfin de diagnosticar a presuntosdrogadictos y resolver conflic-tos derivados de la drogadic-ción tales como accidentes detráfico, problemas toxicológicosy forenses o recién nacidos dro-godependientes (Villain et al,2004).

En repetidas ocasiones se hademostrado que la historia per-sonal sobre abuso de drogas,obtenida mediante la interroga-ción, dista de ser exacta ya quela mayoría de las personastienden a negar o mentir res-pecto a su consumo. Por otrolado, las determinaciones analí-ticas habitualmente se realizanen muestras de sangre y orinay los resultados no siempre sondefinitivos, ya que el tiempo depermanencia de las drogas enestos fluidos biológicos escorto, debido a su rápida meta-bolización. En los últimos añosse han utilizado otras matricescomo el cabello, saliva, sudor ybilis así como placenta ymeconio en estudios de muje-res embarazadas y recién naci-dos, que suministran una infor-mación complementaria y en

muchos casos confirmatoria delconsumo de drogas.

El objetivo del presente trabajoes realizar una revisión delcabello como marcador delconsumo de drogas, indicandosus ventajas y limitacionescomo muestra analítica y el tipode información que nos sumi-nistra.

El cabello como marcador delconsumo de drogas de abuso

El análisis del cabello comenzóa utilizarse en la década de los60 del siglo pasado, para eva-luar la exposición a metalestóxicos como el arsénico,plomo y mercurio en concentra-ciones del orden de partes porbillón (ppb, picogramos/gramo)ya que para el análisis elemen-tal se disponía entonces de téc-nicas instrumentales muy sen-sibles, como la espectrometríade absorción atómica.

La determinación de compues-tos orgánicos como son las dro-gas de abuso y sus metaboli-tos, presentes en cantidadestraza, solo fue posible cuandose desarrollaron métodos deradioinmunoanálisis y cromato-gráficos con suficiente sensibili-dad. La primera detección cro-matográfica de opiáceos encabello fue realizada por Klug

Resumen: en las dos últimas décadas, se ha producido un incre-

mento importante del consume de drogas de abuso. La informa-

ción obtenida en las entrevistas personales dista, en muchos

casos de ser cierta. Debido a ello, se han desarrollado numero-

sas técnicas analíticas de tanteo y confirmatorias que permiten

confirmar el consumo de drogas. Las determinaciones de drogas

se realizan habitualmente en muestras de de sangre y orina,

pero solo se pueden detectar en un periodo de tiempo reducido,

entre dos y tres semanas después de su consumo. En el pre-

sente trabajo se ha realizado una revisión de la presencia de

diversas drogas, y sus metabolitos en muestras de cabello, orina,

sangre y sudor; realizando una comparación de la información

analítica hallada en cada matriz. También hemos estudiado las

vías principales de incorporación de drogas en el cabello, y las

ventajas e inconvenientes que presenta el uso del cabello como

marcador biológico de drogas de abuso.

Abstract: during the last two decades there has been a substan-

tial increase in illicit drug consumption. It has been repeatedly

shown that personal history of drug use is far from being accura-

te. Because of this, a variety of screening and confirmation analy-

tical procedures to find out the real history of drug use have been

developed. The validity of blood and urine tests is dependent on

the elimination half-life of the compounds in question, which can

be detected only for a maximum of 2-3 weeks. These facts have

stressed an urgent need for a biological marker which does not

lose its sensitivity within a few days after the end of exposure and

which may yield a cumulative reflection of long term exposure to

illicit drugs. In this work we have described the main systems for

drug incorporation into hair and reports, comparative analytical

results obtained from the analysis of different drugs and metabo-

lites on hair, urine, blood and sweat. The advantages and limita-

tions of the hair as drug's target are too analyzed.

Palabras clave: drogas de abuso, análisis del cabello, incorpo-

ración de drogas en el cabello

Key words: abuse drugs, hair analysis, drug incorporation.

l 17

Schironia

Nº 7- Junio, 2008

w w w . c o f m . e s

en 1980. A partir de entonces, durante casi tres décadas, se hanpropuesto numerosos métodos para determinar todo tipo de dro-gas.

El cabello presente en la piel de los mamíferos está compuesto deun 65% - 95% de proteínas, principalmente queratina, 15 - 35% deagua, 1 - 9 % de lípidos y una proporción pequeña, inferior al 1%,de minerales. Un cabello no es una fibra homogénea, consta decélulas queratinizadas que forman tres estructuras concéntricas:cutícula, cortex y médula, aglutinadas por una compleja membra-na celular. Cada cabello se forma a partir de un folículo piloso,localizado entre 3-5 mm por debajo de la piel. Los folículos seencuentran irrigados por un rico sistema capilar que proporciona elmaterial metabólico necesario para su desarrollo. El ciclo de creci-miento del cabello consta de tres fases: anágena o crecimientoactivo, catágena o fase de transición y telógena o fase de reposo.

La velocidad de crecimiento media es de 0,32 - 0,46 mm al día,aunque varia de forma importante atendiendo a varios factorescomo son la zona anatómica, edad, raza y estado de salud. Lazona más apropiada para realizar las determinaciones analíticascuando se desea conocer el consumo crónico de las drogas es lallamada vertex posterior situada en el cuero cabelludo, zona en lacual hay una menor influencia de los factores citados anteriormen-te y el número de cabellos en fase anágena es del orden del 85%.Sin embargo, en ocasiones ha resultado muy útil el diagnóstico dedrogas en cabello del pubis o de otras zonas corporales (Pragst yBalikova, 2006).

3.Incorporación de drogas de abuso en el cabello

Se asume que en general las drogas se incorporan en el cabellopor difusión pasiva desde los capilares sanguíneos que irrigan losfolículos pilosos. Otros mecanismos alternativos son la deposiciónpor difusión a través del sudor o las secreciones sebáceas que seencuentran en contacto con el cabello así como la incorporaciónpor contaminación del medio ambiente externo o, en el feto, a tra-vés de la placenta de la madre. En la Tabla (I) se resumen las posi-bles fuentes de incorporación.

3.1. Incorporación directa

El estudio de este tipo de fijación es el que más interés despierta,ya que nos permite conocer si un individuo está o no consumien-do droga y distinguir entre los distintos perfiles de consumidores:esporádico, asiduo, crónico o no consumidor.

Según Baumgartner y Hill (1992) cuando la droga transportada porel torrente sanguíneo llega a la zona capilar, es secuestrada por elllamado "dominio inaccesible" o "cristalino del cabello", una estruc-tura formada por un 5% a 30% de cadenas de a-queratina, hidró-fobas y orientadas paralelamente al eje de la fibra y que tienen unaregión hidrófila con capacidad para interaccionar con los contami-

nantes externos. Stout y Ruth (1998) han propuesto que las drogasendógenas son incorporadas rápidamente al cortex y a la meduladel cabello y solo una pequeña parte pasa a formar parte de la cutí-cula, mientras que las exógenas se acumulan fundamentalmenteen la cutícula. Mieczkowski y Kruger (2007) indican que otros com-ponentes del cabello como la melanina y algunas proteínas comolas queratinas son puntos de fijación de algunas drogas como lacocaína.

Generalmente la incorporación de las drogas desde la sangre alcabello se rige por principios farmacológicos bien definidos. Lasmoléculas orgánicas lipofílicas, no cargadas, pueden difundirfácilmente por gradiente de concentración, a través de las mem-branas celulares. Sin embargo, las membranas forman unabarrera impermeable para las moléculas hidrofílicas como son losiones orgánicos de peso molecular medio. Las drogas de carác-ter ácido o básico, suficientemente ionizadas al pH fisiológicopueden pasar al interior de las células si por desprotonación oprotonación pasan a ser moléculas neutras. Por lo tanto, el pKade la droga y el pH de la matriz, juegan un papel importante. ElpH intracelular de los queratinocitos es menor que el del plasmay el pH de los melanocitos tiene un valor entre 3 y 5. Por ello se

Tabla 2. Concentraciones de algunas drogasde abuso y sus metabolitos en cabello

Droga Concentración en cabello mg/g Referenc.metabolito intervalo mediaCocaína 0,50 - 216,5 12,9 Kintz et al,

1995Benzoilecgonina 0,10 - 33,7 3,7 Kintz et al,

1995Metanfetamina 0,87 - 56,4 18,3 Miki et al,

2003Anfetamina 0,12 - 3,5 0,8 Miki et al,

20036-Acetilmorfina 0,00 - 64,8 7,2 Girod y

Staub,2001Morfina 0,00 - 53,7 3,7 Girod y

Staub,2001

Tabla 1. Fuentes de incorporación de drogas de abuso al cabello

1. DIRECTA: ·endógena a través de los capilares sanguíneos que irrigan el folículo piloso.

2. INDIRECTA·exógena, por la presencia medioambiental ymediante el contacto externo directo con la droga: el toque a travésde secreciones sudoríparas; a través de la placenta de la madre alfeto incorporándose al cabello del recién nacido; en lactantes a tra-vés de la leche materna, excretándose la droga y/o sus metabolitospor el cabello del recién nacido.

ha observado que "in vitro" la melanina tiene afinidad por las dro-gas de carácter básico, ya que el pH bajo favorece la protonación.Los cabellos incorporan preferentemente las drogas lipofílicas concarácter básico, siendo la concentración dependiente de la pig-mentación de los cabellos. Las drogas de carácter ácido, sinembargo, se excretan en los cabellos en muy baja proporción. Enla mayoría de los casos, los productos del metabolismo de las dro-gas son más polares que la propia droga y su concentración encabello es inferior. Por ejemplo, la benzoilecgonina, morfina y anfe-tamina, se incorporan en le cabello en menor extensión que susprecursores: cocaína, 6-acetilmorfina o metanfetamina. En la TablaII se muestra el intervalo de concentraciones de estas drogas y susmetabolitos, obtenido de varias publicaciones.

3.2. Incorporación indirecta

La incorporación exógena se puede producir a partir de la exposi-ción a diversos ambientes laborales, domésticos o de ocio. Paradiferenciar entre deposición endógena y exógena, los métodosanalíticos incluyen procedimientos de lavado previo de las mues-tras, que permiten eliminar las drogas presentes en el cabello porcontaminación superficial debida al ambiente.

La incorporación de drogas a la matriz del cabello por vía exógenaestá en función del tiempo de exposición, la concentración y tipo dedroga, el pH y tipo de cabello, y de los tratamientos cosméticos quehaya sufrido el mismo.

Dekio y Jidoi (1990), establecen que los productos cosméticos,particularmente los tintes, producen una ruptura de los enlacesdisulfuro y peptídicos con un aumento de las cargas negativasdel cabello y una mayor fijación de los compuestos catiónicos.La raza también tiene una influencia en la incorporación exóge-na de drogas. La incorporación de un compuesto de caráctercatiónico como la Rodamina 6G en el cabello oscuro de un indi-viduo caucásico es inferior que en el de un africano, ya que enéste último es mayor el numero de cargas negativas (Stout yRuth, 1998).

Según Kidwell y Blank (1996), las drogas excretadas a través delsudor propio o del producido por las personas con las que nosencontramos en contacto directo, puede pasar a formar parte denuestro cabello. En los niños, se ha comprobado que la vía princi-pal de incorporación de cocaína al cabello no es por ingesta sino através de contaminación exógena y a través del sudor de lospadres consumidores.

Resulta interesante que en los casos de consumo de drogas pormujeres embarazadas, la droga se puede incorporar al feto.Dependiendo de la vía de ingestión de la droga y las característi-cas de la placenta, el proceso es diferente. Si no se controla atiempo el recién nacido será drogodependiente y, en algunos tiposde drogas como la cocaína, si la ingesta durante el embarazo esmuy continua o en grandes dosis se pueden producir malformacio-nes en el feto (Rossi et al,1996). En estos casos y por su relevan-cia social es importante realizar, como medida preventiva, análisisde drogas en el cabello de la madre, y en matrices tales como laplacenta y el meconio del recién nacido. Existe una clara y perfec-ta complementariedad de los datos aportados por este tipo demuestras. En la Tabla III se indica la sensibilidad diagnóstica(ausencia de falsos negativos) y la especificidad diagnóstica(ausencia de falsos positivos) que aportan las determinacionesanalíticas en muestras de cabello y de meconio. Estas muestraspermiten resolver las dudas sobre la veracidad de los datos apor-tados en la encuesta realizada a la madre.

4. Muestras utilizadas en la determinación de drogas de abuso

Para diagnosticar el consumo de drogas de una forma continua oesporádica se utilizan habitualmente muestras de sangre u orina,matrices en las que cada droga tiene una vida media concreta ygeneralmente corta, siendo en sangre de unas horas y en orina dedos a tres días (Musshoff et al, 2006). La sensibilidad diagnósticaen estas muestras es muy baja.

Este hecho ha aumentado la necesidad de utilizar otros marcado-res biológicos como el cabello, saliva y sudor que no pierdan lasensibilidad a la droga en unos días, y que puedan proporcionar-nos información sobre el estado y la historia (cualitativa o cuantita-tivamente) de la dependencia a las drogas. En la tabla IV se resu-men las características de las distintas muestras analíticas. Al rea-lizar un estudio comparativo, el cabello destaca por la sencillez dela toma de muestra, almacenamiento, transporte y manipulación.Sería importante, sin embargo, utilizar un método de toma demuestra estandarizado considerando sobre todo la zona corporal. En cuanto a los factores analíticos, el técnico dispone en generalde suficiente cantidad de cabello pero se necesita realizar un tra-tamiento previo con el objetivo de eliminar la droga depositada porcontaminación medioambiental. Son numerosas las investigacio-nes realizadas aunque hoy día la metodología no está totalmen-te estandarizada. La técnica fundamental es la cromatografía degases acoplada con espectrometría de masas (CG-MS). Se utilizan

18 l

Artículo

w w w . c o f m . e s

Tabla 3. Sensibilidad y especificidad diagnóstica de la determinación de cocaína

en cabello y en meconio

casos (+) en uso Entrevista Análisis cabello Análisisde cocaína a la madre de la madre meconio

Sensibilidad diagnóstica (%) 65 100 87Especificidad diagnóstica (%) 100 68 100Falsos (+) (%) 0 13 0Falsos (-) (%) 55 0 32

también diversos acoplamientos como CG-MS-MS ó LC-MS-MS,métodos de electroforesis capilar así como diversos tipos de inmu-noanálisis (RIA; ELISA; FIA) que permiten determinar concentra-ciones muy bajas de las drogas y sus metabolitos (Pragst yBalikova, 2006).

Es prioritario conocer las variables, indicadas anteriormente, queinfluyen en la incorporación de drogas en el cabello para realizaruna adecuada interpretación de los resultados. Por ejemplo, alanalizar el efecto de la contaminación externa del cabello, reco-miendan elegir como analito de estudio de consumo de cocaína uncompuesto que únicamente se encuentre en el cabello por proce-sos metabólicos internos, como es el cocaetileno. Sin embargo, sielegimos analizar otros metabolitos, como la benzoilecgonina, quepresenta incorporación endógena y exógena, la interpretación delos resultados puede ser errónea (Cairns et al.2004).

En la Tabla V se resumen las principales ventajas y limitacionesdel cabello frente a otras matrices utilizadas como muestras analí-ticas.

5.Aplicaciones del cabello como marcador del consumo dedrogas de abuso

La determinación de drogas de abuso en cabello se utiliza enestudios muy diferentes como la prevención de malformacionesfetales en niños de madres drogadictas, detección de dopaje endeportistas, diagnóstico de intoxicaciones en niños, medicinaforense e incluso en antropología (Quintela et al, 2000; Klein et al,2000; Baez et al., 2000).

A pesar de que aún no goza de valor legal, en algunos paísescomo en Italia, y en EE.UU. el análisis de drogas en el cabello seadmite como prueba complementaria en la concesión de licenciasde conducir. La aceptación legal es ya casi una realidad en U.S.A.donde está pendiente de aprobación de una Guía científico-técni-ca de análisis de drogas en cabello, con el fin de normalizar todoel procedimiento analítico, desde la toma de muestra hasta la inter-pretación de los resultados (Bush, 2007). Una vez aprobada yaceptada esta Guía, se espera que el cabello tenga la misma vali-dez jurídica que el análisis en sangre o en orina.

El cabello no solo nos proporciona una información fiable del con-sumo de drogas, sino que puede utilizarse para monitorizar otrassustancias en el organismo como agentes insecticidas, herbicidas,aditivos de comidas, agentes carcinógenos, tóxicos ambientales ytodo tipo de drogas terapéuticas (Nakahara, 1999).

BIBLIOGRAFÍA

Baumgartnery, H.V. (1992), Hair analysis for drugs of abuse:decontamination issues, Recent developments in Therapeutic Drug

Monitoring and Clinical Toxicology 107: 579-597.

Baez H.; Castro M.; Benavente M.; Kintz P.; Cirimele V. & CamargoC. (2000), Drugs in Prehistory: Chemical analysis of ancient human

hair, Forensic Sci Int 108: 173-179.

Bush D. (2007), The U.S. Mandatory Guidelines for FederalWorkplace Drug Testing Programs: Current status and future con-siderations, Press, on-line since April 2007)

Cairns T.H.; Schaffer M. & Thistle W. (2004) Removing and identif-ying drug contamination in the analysis of human hair. Forensic Sci

Int 145: 97-108.

Nakahara Y. (1999), Hair analysis for abused and therapeuticdrugs, J. Chromatography B 733: 161-180.

Crouch D.J. (2005) Oral Fluid collection: The neglected variable inoral fluid testing, Forensic Sci Int 150: 165-173.

Dekio S. & Jidoi J. (1990), Amounts of fibrous proteins and matrixsubstances in hairs of differents races, J. Dermatology 17: 62-64.

Fucci N.; Giovanni N. & Chiarotti M. (2003), Simultaneus detectionof some drugs of abuse in saliva samples by SPME technique,Forensic Sci Int 134: 40-45.

Girod C. & Staub C. (2001), Acetylcodeine as a marker of illicitheroin in human hair: method validation and results of a pilot study.J Anal Toxicol 25:106-11.

Huestis M.A.; Oyler J.M.; Cone E.J.; Wstadik A.T.; Schoendorfer D.& Joseph Jr. R. (1999), Sweat testing for cocaine, codeine, andmetabolites by GC/MS, J Chromatography, B 733: 247-264.

Jager L., & Andrews A. (2001), Development of a screening methodfor cocaine and cocaine metabolites in urine using solvent micro-extraction in conjunction with gas chromatography, J

Chromatography 911(1): 97-105.

Kidwell D. & Blanck D. (1996), Environmental exposure the stum-

bling block of hair testing. Drug Testing in Hair, CRC Press, BocaRaton, FL, 17-68.

Kidwell D.; Holland J. & Athanaselis S. (1998), Testing for drugs ofabuse in saliva and sweat, J. Chromatography, 713: 111-135.

Kidwell D.; Kidwell J.; Shinohara F.; Harper C.; Roarty K.; BernadtK.; McCaulley R. & Smith F. (2003), Comparison of daily urine,sweat, and skin swabs among cocaine users, Forensic Sci Int 133:63-78.

Kintz P.; Cirimele V.; Sengler C. & Mangin P. (1995), Testing humanhair and urine for anhydroecgonine methyl ester, a pyrolysis pro-duct of cocaine, J Anal Toxicol 19:479-82.

l 19

Schironia

Nº 7- Junio, 2008

w w w . c o f m . e s

Klein J.; Karaskov T. & Coren G. (2000), Clinical applications of hairtesting for drugs of abuse- the Canadian experience. Forensic Sci Int

107: 281-288.

Klug E. (1980), Zur Morphinbestimmung in Kopfhaaren. Z Rechtsmed

84: 189-193.

Levisky J.; Bowerman D.; Jenkins W.; Johnson D. & Karch S. (2001),Drugs in postmortem adipose tissues: evidence of antemortem depo-sition, Forensic Sci Int, 121: 157-160.

Mieczkowski T. & Kruger M. (2007), Interpreting the colour effect ofmelanin on cocaine and Benzoylecgonine assays for hair analysis:brown and black samples compared, J. Forensic and Legal Medicine,

14: 7-15.

Miki A.; Katagi M. & Tsuchihashi H. (2003), Determination of metham-phetamine and its metabolites incorporated in hair by column-swit-ching liquid chromatography- mass spectrometry, J Anal Toxicol, 27:95 - 102.

Musshoff F.; Driever F.; Lachenmeier K.; Lachenmeier D.; Barnger M.

& Madea B. (2006), Results of hair analyses for drugs of abuse andcomparison with self-reports and urine tests, Forensic Sci Int, 156:118-123.

Pragst F. & Balikova M. (2006), State of the art in hair analysis fordetection of drug and alcohol abuse, Clin Chimica acta 370: 17-49.

Quintela Q.; Bermejo A.; Tabernero M.; Strano-Rossi S.; Chiarotti M.& Lucas A. (2000), Evaluation of cocaine, amphetamines and canna-bis use in university students through hair analysis: preliminaryresults, Forensic Sci Int ,107: 273-279.

Rossi S.; Chiarotti M.; Fiori A.; Auriti C. & Seganti G. (1996), Cocaineabuse in pregnancy: Its evaluation through hair analysis of pathologi-cal new-borns, Life Sciences, 59: 1909-1915.

Stout P. & Ruth J. (1998), Comparisons of in vivo and in vitro deposi-tion of rhodamine and fluoresceine in hair, Drug metab, Dispos 26:943-938.

Villian M.; Cirimele V. & Kintz P. (2004), Hair analysis toxicology. Clin

Chem Lab Med 42 (11): 1265 -1272.

20 l

Artículo

w w w . c o f m . e s

Tabla 4. Comparación de las características de diferentes matrices como muestras analíticas en la determinación de drogas de abuso*

MATRIZ

Toma de muestra

Influencia en losresultados de la zonacorporal de recogida

almacenamiento,transporte y manipula-ción

normalización de lametodología analítica

Volumen de muestradisponible

Nivel de concentra-ción de la droga Tipode información

Incorporación exóge-na

Tiempo de permanen-cia de la droga en lamatriz

SANGRE

Dificultad media

No

Dificultad media

Si

reducido

Alta concentración dela droga sin metaboli-zar

no

Horas

ORINA

Dificultad media

Si, según recojamosla primera o ultimaporción

Dificultad media

Si

alto

Alta concentración demetabolitos

Adición de adulteran-tes

2-3 días

CABELLO

Muy sencilla

Si, en general serecoge en el cuerocabelludo (nuca)

Muy sencilla

No

medio

Mayor concentraciónde compuestos concarácter catiónico

Si

Meses o años

SALIVA

Compleja, poco cono-cida

No

Dificultad media

No

bajo

Muy baja, útil paraanalizar un reducidonº de drogas

Si

Horas o un día

SUDOR

Compleja, poco conocida

Si

Dificultad media

No

bajo

Baja, útil para analizarun reducido nº de dro-gas

Si

Semanas

(Kidwell et al, 1998; Levisky et al, 2001; Fucci et al, 2003; Kidwell et al, 2003)

l 21

Schironia

Nº 7- Junio, 2008

w w w . c o f m . e s

INTRODUCCIÓN

La hipercolesterolemia es unode los principales factores deriesgo de las enfermedadescardiovasculares. Una grancantidad de publicaciones hanindicado los efectos positivosen la reducción de los valoresde colesterol sérico de unadieta baja en grasa y rica enfibra dietética soluble (WHO,2003; Miller Jones et al.,2004). Por el contrario, sonmucho menos conocidos losefectos de las fibras dietéticasinsolubles que contienen dife-rentes mezclas de pequeñascantidades de compuestos conpotencial actividad hipocoles-terolemiante, como los polife-noles, con otros productosmayoritarios, como celulosas,hemicelulosas, etc. de escasao nula actividad (Pérez-Olleroset al., 1999). La celulosa noafecta a la colesterolemia enhumanos, por lo que normal-mente se la utiliza en los estu-dios como control o placebo. Elsalvado de trigo, que es muyrico en celulosa, también se hausado como placebo en estu-dios con humanos (Ter Meer yHaber, 2004).

Un componente minoritario dela fibra alimentaria de interésbioactivo, como hemos dicho,son los compuestos polifenóli-cos. Estos compuestos poseenimportantes efectos antioxi-

dantes, utilizables en la pre-vención y tratamiento de dife-rentes patologías, entre ellasel cáncer y algunos de ellostienen efectos hipocolesterole-miantes (Ter Meer et al.,2004).