Demografi.part.2

-

Upload

marta-kharja -

Category

Documents

-

view

212 -

download

0

Transcript of Demografi.part.2

-

8/20/2019 Demografi.part.2

1/13

15

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

Akibat dari ketidaklengkapan serta kurang dapat dipercayanya angka statistik vital di Indonesia, maka sangatlah

sulit untuk memperkirakan dengan tepat tren mortalitas di Indonesia dari masa ke masa.

MEKANISME PENURUNAN KEMATIAN BAYI DAN ANAK

Kematian bayi dan anak secara umum merupakan konsekuensi akhir dari perjalanan kumulatif dengan berbagai

pengalaman morbiditas dan jarang karena serangan penyakit tunggal. Dalam merencanakan dan melaksanakan

program-program kesehatan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas perlu dibekali dengan peningkatan

pengetahuan yang lebih luas dan lebih mendalam, dan tidak hanya dibatasi pada penyakit penyebab kematian

saja.

ANGKA HARAPAN HIDUP PADA SUATU UMUR

Merupakan rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai

umur tepat X dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup waktu

lahir misalnya, merupakan rata-rata tahun kehidupan yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir. Misalnya

angka harapan hidup umur lima tahun berarti rata-rata tahun kehidupan pada masa yang akan datang dijalani

oleh mereka yang telah mencapai usia lima tahun.

DIAGRAM LEXIS

Diagram Lexis adalah diagram yang melukiskan hubungan antara waktu terjadinya suatu peristiwa

kependudukan dengan umur seseorang pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Peristiwa ini dilukiskan dalam

sebuah grafik dengan sumbu x (sumbu horizontal) melukiskan skala waktu dan sumbu y (sumbu vertikal)

melukiskan skala umur atau lamanya waktu. Kedua sumbu dibatasi garis-garis dengan jarak yang sama.

Diagram Lexis disamping menggambarkan umur seseorang pada saat-saat terjadinya peristiwa tertentu dapat

juga menggambarkan umur sebuah kohor (cohort ). Kohor adalah sekelompok penduduk yang dalam perjalanan

hidupnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama, misalnya kohor kelahiran yang merupakan sekelompok

penduduk yang lahir pada waktu yang sama.

Kohor Sintetis (syntetic cohort / cross sectional population) adalah sekelompok penduduk yang tersusun dalam

kelompok-kelompok umur tertentu. Kohor sintetis ini sebenarnya terdiri dari beberapa kohor kelahiran, dan

beberapa kohor ini dilihat pada suatu waktu tertentu. Perpotongan antara garis vertikal dari titik waktu tersebut

terhadap beberapa kohor menghasilkan kohor sintetis.

-

8/20/2019 Demografi.part.2

2/13

16

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

KLASIFIKASI RANGKAP DI DALAM DEMOGRAFI

Di dalam demografi kejadian-kejadian seperti kelahiran, kematian, perkawinan, diamati atau dicatat pada tahun

tertentu. Misalnya pada tanggal 10 Mei 1957, seorang bayi lahir dan setelah umur dua tahun lima bulan, yaitu

pada tanggal 10 Oktober 1959 bayi tersebut meninggal. Kalau kejadian tersebut digambarkan pada diagram

Lexis, maka garis kehidupan anak tersebut berakhir pada titik A. Titik A ini juga disebut dengan titik kematian.

TABEL KEMATIAN

Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan pengukuran tingkat (rate) dan rasio (ratio),

diantaranya:

1. Di wilayah A, dari sejumlah 100 orang penduduk pada tahun 1980 berumur 20 tahun, berapa orangkah

yang dapat merayakan ulang tahunnya yang ke-50?2. Berapa tahun rata-rata harapan hidup seorang bayi yang beru lahir di wilayah A untuk tahun 1980?

3. Seseorang yang kini telah berumur 65 tahun, berapakah kemungkinannya dapat bertahan hidup hingga

tiga tahun lagi?

-

8/20/2019 Demografi.part.2

3/13

17

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik (walaupun masih dalam perkiraan) dengan tabel

kematian. Tabel Kematian memberikan gambaran tentang sejarah kehidupan suatu kohor hipotesis yang

berangsur-angsur berkurang jumlahnya karena kematian. Tabel Kematian ini mempunyai bentuk yang sangat

sederhana disusun berdasarkan tingkat kematian menurut umur (age specific death rate).

Dalam pembuatan tabel kematian dibuat beberapa asumsi:

1.

Kohor hanya berkurang secara berangsur-angsur karena kematian, tidak ada migrasi masuk dan migrasi

keluar.

2. Kematian anggota kohor menurut pola tertentu pada berbagai tingkat umur.

3. Kohor berasal dari “radiks” tertentu. Radiks adalah bilangan permulaan perhitungan dalam Tabel

Kematian biasanya dipilih angka 100.000, atau juga beberapa ahli yang menggunakan angka 1.000 atau

10.000.

4.

Pada tiap tingkat umur rata-rata orang meninggal mencapai pertengahan antara dua tingkat umur

berturut-turut.

Ada dua bentu Tabel Kematian:

1. Tabel Kematian Lengkap (complete life table), dibuat secara lengkap dan terperinci menurut umur satutahunan. Tabel Kematian terdiri dari tujuh kolom, enam kolom diantaranya menyajikan fungsi Tabel

Kematian.

2. Tabel Kematian Singkat (abridged life table), meliputi seluruh umur tetapi tidak terperinci secara tahunan

melainkan menurut kelompok umur dengan jenjang tertentu (misalnya 5 tahun atau 10 tahun).

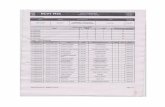

CONTOH TABEL KEMATIAN LENGKAP

x qx lx dx Lx Tx e0x 0

12

-

-

-

107

108

109

0,022256

0,001580,00093

-

-

-

0,51059

0,52810

0,54519

100.000

97.71497.589

-

-

-

4

2

1

2.256

15591

-

-

-

2

1

1

98.109

97.66697.544

-

-

-

3

2

0

7.324.402

7.226.2937.128.627

-

-

-

6

3

1

73,24

73,9373,05

-

-

-

1,40

1,35

1,29

Sumber: Palmore, 1973.

Dimana: x = umur tepat dalam tahun

qx = kemungkinan antara umur x dan x+1lx = mereka yang bertahan hidup pada umur tepat x

dx = jumlah kematian antara umur x dan x+1

Lx = tahun kehidupan (years lived ) antara umur x dan x+1

Tx = tahun total kehidupan (total years lived ) setelah umur tepat x

e0x = harapan hidup (expectation of life), jumlah rata-rata tahun kehidupan setelah umur tepat x.

Rumusnya:

=

Probabilitas () =

+ + = 1

= + 12 = ∑ == e0 x =

-

8/20/2019 Demografi.part.2

4/13

18

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

KELAHIRAN (FERTILITAS)

Istilah fertilitas sama dengan kelahiran hidup (live birth), yaitu terlepasnya bayi dari Rahim seorang perempuan

dengan ada tanda-tanda kehidupan; misalnya berteriak, bernafas, jantung berdenyut, dan sebagainya. Apabila

pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda kelahiran disebut lahir mati ( still birth) yang di dalam demografi tidak

dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. Disamping itu ada juga istilah fekunditas ( fecundity ) sebagaipetunjuk kepada kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup.

Pengukuran fertilitas lebih kompleks dibandingkan dengan pengukuran mortalitas, karena seorang perempuan

hanya meninggal satu kali, tetapi ia dapat melahirkan lebih dari seorang bayi. Kompleksnya pengukuran

fertilitas, karena kelahiran melibatkan dua orang (suami dan istri), sedangkan kematian hanya melibatkan satu

orang saja (orang yang meninggal). Masalah yang lainnya bahwa tidak semua perempuan mengalami resiko

melahirkan karena ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak mendapatkan pasangan untuk berumah

tangga. Juga ada beberapa perempuan yang bercerai dan menjanda.

PENGUKURAN FERTILITAS TAHUNAN

1. Tingkat Fertilitas Kasar (Crude Birth Rate)

Didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada

pertengahan tahun.

CBR =

x k2. Tingkat Fertilitas Umum (General Fertility Rate)

Ukuran fertiliutas masih terlalu kasar karena membandingkan jumlah kelahiran dengan jumlah penduduk

pertengahan tahun. Diketahui bahwa penduduk yang memiliki resiko hamil adalah perempuan dalam usia

reproduksi (15-49 tahun), maka ukuran fertilitas perlu diubah vdengan membandingkan jumlah kelahiran

dengan jumlah penduduk perempuan usia subur (15-49 tahun).

−

x k atau (−) x k

3. Tingkat Fertilitas Menurut Umur ( Age Specific Fertility Rate)

Di antara kelompok perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) terdapat variasi kemampuan melahirkan,

karena itu perlu dihitung tingkat fertilitas perempuan pada tiap-tiap kelompok umur.

x k atau

x k

4. Tingkat Fertilitas Menurut Urutan Kelahiran (Birth Order Specific Fertility Rate)

Ini sangat penting unutk mengukur tinggi rendahnya fertilitas suatu Negara. Kemungkinan seorang istri untuk

menambah kelahiran tergantung pada jumlah anak yang telah dilahirkan. Seorang istri mungkin

menggunakan alat kontrasepsi setelah mempunyai jumlah anak tertentu, dan juga umur anak yang masih

hidup.

−

x k atau ∑ (−)

5. Standarisasi Tingkat Fertilitas (Standardized Fertility Rate)Kalau diketahui tingkat fertilitas menurut umur di negara A dan B, dan ingin dibandingkan tingkat kelahiran

umum di kedua negara tersebut, maka tingkat fertilitas menurut umur dikalikan dengan jumlah penduduk

standar dari masing-masing kelompok umur.

-

8/20/2019 Demografi.part.2

5/13

19

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

PENGUKURAN FERTILITAS KUMULATIF

1. Tingkat Fertilitas Total (Total Fertility Rate)

Didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hingga akhir

masa reproduksinya dengan catatan:

a. tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya;

b. tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu tertentu.

2. Tingkat Kelahiran Kasar (Gross Reproduction Rate)

Jumlah kelahiran bayi perempuan oleh 1000 perempuan sepanjang masa reproduksinya dengan catatan

tidak ada seorang perempuan yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya.

3. Tingkat Kelahiran Bersih (Net Reproduction Rate)

Jumlah kelahiran bayi perempuan oleh sebuah kohor hipotesis dari 1000 perempuan dengan

memperhitungkan kemungkinan meninggalkan perempuan-perempuan itu sebelum mengakhiri masa

reproduksinya.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGI RENDAHNYA FERTILITAS PENDUDUK

Terdiri dari faktor demografi dan faktor non-demografi. Faktor demografi diantaranya adalah struktur umur,

struktur perkawinan, umur kawin pertama, paritas, disrupsi perkawinan, dan proporsi yang kawin. Sedangkan

faktor non-demografi antara lain adalah keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status

perempuan, urbanisasi dan industrialisasi.

FAKTOR SOSIAL VARIABEL ANTARA FERTILITAS

Dalam menganalisis pengaruh social budaya terhadap fertilitas, dapatlah ditinjau faktor-faktor yang mempunyai

kaitan langsung dengan ketiga proses di atas. Davis dan Blake (1956) menyebutkan 11 variabel antara yang

dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemungkinan Hubungan Kelamin Pada Usia Reproduksi

a. Umur memulai hubungan kelamin

b. Selibat permanen, yaitu proporsi perempuan yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin

c. Lamanya masa reproduksi yang hilang karena:

1) perceraian, perpisahan, atau ditinggal pergi oleh suami

2) suami meninggal dunia

d. Abstinensi sukarela

e. Anstinensi karena terpaksa (impotensi, sakit, berpisah sementara yang tidak bisa dihindari)

f. Frekuensi hubungan seks (tidak termasuk abstinensi)

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemungkinan Konsepsi

a. Kesuburan dan kemandulan biologis (fekunditas dan infekunditas) yang disengaja

b. Menggunakan atau tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi:

-

8/20/2019 Demografi.part.2

6/13

20

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

1) cara kimiawi dan cara mekanis

2) cara-cara lain (seperti metode ritme, dan senggama terputus)

c. Kusuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disengaja, misalnya sterilisasi

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Selama Kehamilan dan Kelahiran

a. Kematian janin karena faktor-faktor yang tidak disengaja

b. Kematian janin karena faktor-faktor yang disengaja

MOBILITAS PENDUDUK

Mobilitas penduduk bisa dibedakan antara mobilitas penduduk vertikal dan mobilitas penduduk horizontal.

Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status, dan salah satu contohnya adalah

perubahan status pekerjaan. Mobilitas penduduk horizontal atau yang sering juga disebut dengan mobilitas

penduduk geografis, adalah gerak (movement ) penduduk yang melintas batas wilayah menuju menuju ke

wilayah yang lain dalam periode waktu tertentu.

Kalau dilihat dari ada tidaknya niatan untuk menetap di daerah tujuan, mobilitas penduduk dapat pula dibagi

menjadi 2, yaitu mobilitas penduduk permanen atau migrasi dan mobilitas penduduk non-permanen.

DETERMINAN DAN PERILAKU MOBILITAS PENDUDUK

Ada beberapa teori yang mengatakan mengapa seseorang mengambil keputusan melakukan mobilitas,

diantaranya teori kebutuhan dan stress (need and stress). Setiap individu mempunyai kebutuhan yang perlu

dipenuhi. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan ekonomi, social, politik, dan psikologi. Apabila

kebutuhan itu tidak dapat dipenuhi, terjadilah stress. Tinggi rendahnya stress yang dialami individu berbanding

terbalik dengan proporsi pemenuhan kebutuhan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa mobilitas penduduk itu terjadi apabila terdapat perbedaan nilaikefaedahan antara dua wilayah. Di daerah asal dan daerah tujuan ada faktor-faktor positif (+), faktor negative

(-), dan ada pula faktor-faktor netral (0). Perbedaan nilai kumulatif antara kedua tempat tersebut (positif dan

negatif) cenderung menimbulkan arus migrasi penduduk.

-

8/20/2019 Demografi.part.2

7/13

21

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

Mitchell (1961) seorang ahli sosiologi dari Inggris menyatakan bahwa ada beberapa kekuatan ( forces) yang

menyebabkan orang-orang terikat dengan daerah asal (centripetal forces), adan ada juga kekuatan yang

mendorong orang-orang untuk meninggalkan daerah asal (centrifugal forces).

PERILAKU MOBILITAS PENDUDUK

1. Para migran cenderung memilih tempat terdekat sebagai daerah tujuan.

2. Faktor dominan yang mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi adalah sulitnya memperoleh pekerjaan di

daerah asal dan kemungkinan memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan.

Daerah tujuan harus memiliki kefaedahan wilayah ( place utility ) lebih tinggi dibandingkan dengan daerah

asal.

3. Berita-berita dari sanak saudara atau teman yang telah berpindah ke daerah lain merupakan informasi yang

sangat penting bagi orang-orang yang ingin bermigrasi.

4. Informasi negative dari daerah tujuan mengurangi niat penduduk (migran potensial) untuk bermigrasi.5. Semakin tinggi pengaruh kekotaan terhadap seseorang, semakin besar tingkat mobilitasnya.

6. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi frekuensi mobilitasnya.

7. Para migran cenderung memilih daerah tempat teman atau sanak saudara bertempat tinggal di daerah

tujuan. Jadi, arah dan arus mobilitas penduduk menuju ke arah asal datangnya informasi.

8. Pola migrasi bagi seseorang maupun sekelompok penduduk sulit diperkirakan. Hal ini karena banyak

dipengaruhi oleh kejadian yang mendadak seperti bencana alam, peperangan, atau epidemi.

9. Penduduk yang masih muda dan belum kawin lebih banyak melakukan mobilitas daripada mereka yang

berstatus kawin.

10. Penduduk yang berpendidikan tinggi biasanya lebih banyak melaksanakan mobilitas daripada yang

berpendidikan rendah.

-

8/20/2019 Demografi.part.2

8/13

22

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

KEBIJAKSANAAN REDISTRIBUSI PENDUDUK DI INDONESIA DAN

PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

PROGRAM REDISTRIBUSI PENDUDUK

Persebaran penduduk yang tidak merata menimbulkan beberapa masalah, diantaranya kelebihan penduduk di

Pulau Jawa dan Madura yang terwujud dalam sulitnya angkatan kerja mendapatkan pekerjaan, pendapatan

penduduk yang rendah dan angka pengangguran meningkat. Sementara di luar Pulau Jawa berpenduduk sangat

sedikit dan lokasinya terpencil sehingga jika dibangun sekolah akan kekurangan murid; jika dibangun jalan atau

dipasangi jaringan listrik, biayanya sangat mahal dan tidak efisien; jika dibangun pasar, barang yang

diperjualbelikan sedikit. Pelzer (1945) mengusulkan pemecahan penduduk ini dengan memindahkan sebagian

penduduk dari Jawa ke luar Jawa.

Sebelumnya pemerintah Hindia Belanda telah melaksanakan program kolonisasi yang dipimpin oleh H.G.

Heyting, seorang asisten residen yang ditugasi untuk mempelajari kemungkinan pemindahan penduduk pulau

Jawa ke daerah-daerah lain yang jarang penduduknya yang dianggap potensial untuk pengembangan usaha

pertanian. Pada tahun 1903 Heyting menyarankan agar pemerintah Hindia Belanda membangun desa-desa baru

di luar pulau Jawa, dengan jumlah penduduk rata-rata sekitar 500 KK setiap desa disertai dengan bantuan

ekonomi secukupnya agar desa-desa tersebut dapat berkembang serta memiliki daya Tarik bagi pendatang-

pendatang baru (Yudohusodo, 1998). Program ini dimulai tahun 1905.

1. Dari Kolonisasi ke Transmigrasi

Program kolonisasi bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan cara mengurangi kepadatan dan

kelebihan penduduk di pulau Jawa sebab akar kemiskinan berada di Jawa karena faktor kelebihan penduduk.

Maka dari itu, dengan program kolonisasi pemerintah berusaha memindahkan penduduk sebanyak-banyaknyadari pulau Jawa.

Setelah Perang Dunia II usaha pemindahan penduduk oleh Pemerintah Republik Indonesia dimulai dengan

mendirikan Jawatan Transmigrasi dalam tahun 1947 yang merupakan bagian dari Kementrian Sosial, kemudian

menjadi bagian Kementrian Pembangunan dan Pemuda pada tahun 1948, kemudian dipindahkan dalam

Kementrian Dalam Negeri. Baru setelah terbentuk Negara Kesatuan dalam tahun 1950 Jawatan Transmigrasi

yang merupakan bagian dari Kementrian Sosial mulai dengan memindahkan penduduk dari Jawa ke luar Jawa.

Adapun tujuan transmigrasi adalah untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan jalan

mengadakan pemindahan penduduk dari suatu daerah (tempat) ke daerah (tempat) lainnya, yang ditujukan kearah pembangunan perekonomian dalam segala lapangan (Keyfitz, et.al, 1964).

2. Harapan dan Realitas

Kesamaan tujuan kolonisasi dan transmigrasi dalam hal mengurangi penderitaan rakyat dengan cara

memindahkan mereka ke luar Jawa yang masih jarang penduduknya. Perbedaan pokok tujuan pelaksanaan

transmigrasi dengan kolonisasi adalah penempatan program transmigrasi itu merupakan bagian dari sistem

pembangunan perekonomian nasional. Akan tetapi , ketika rumusan tujuan di atas dijabarkan dalam bentuk

program konkret telah tampak deviasi sehingga mengaburkan makna perbedaan antara program transmigrasi

dan kolonisasi.

Beberapa program lain yang ada hubungannya dengan ketransmigrasian selalu berisi target jumlah penduduk

yang dipindahkan ke luar Jawa. Hal ini menegaskan bahwa orientasi demografi sejak awal kuat dalam

pelaksanaan transmigrasi. Hal ini memberikan kesan kuat bahwa pemindahan sejumlah penduduk ke luar Jawa

-

8/20/2019 Demografi.part.2

9/13

23

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

telah menjadi tujuan utama dari transmigrasi, bukan pada upaya penyejahteraan rakyat sebagai bagian dari

tujuan pembangunan perekonomian nasional sebagaimana dikonsepsikan dari awal.

Pada tahun 1997, keluar Undang-undang No.15 Tahun 1997 sebagi pengganti UU No. 3 Tahun 1972 tentang

Transmigrasi. Tujuan transmigrasi disebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan

masyarakat sekitarnya, meningkatkan dan meratakan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan

dan kesatuan bangsa.

3. Reorientasi Pada Pembangunan Daerah

Secara umum program transmigrasi memang berdampak luas terhadap pembangunan, baik dilihat dari tata

ruang wilayah melalui pembukaan wilayah terisolasi serta pemanfaatan ruang wilayah, maupun dalam bentuk

pembangunan ekonomi wilayah. Akan tetapi mengacu pada UU No. 15 Tahun 1997, pembangunan harus

mampu meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk setempat serta mengikat persatuan yang

kukuh diantara kedua kelompok penduduk tersebut. Jadi, orientasi pembangunan dari pelaksanaan

transmigrasi itu lebih spesifik karena perhatian, khususnya terhadap dua kelompok penduduk di daerah

transmigrasi. Kesadaran akan spesifikasi ini perlu sehingga semua pihak terkait mempunyai visi dan bahasa yangsama bahwa transmigrasi bukan hanya soal transmigran, tetapi juga urusan penduduk setempat di daerah

transmigrasi yang harus ditangani secara terpadu.

Banyak permasalahan dalam pelaksanaan transmigrasi yang bersumber dari lemahnya kesadaran terhadap

spesifikasi orientasi pembangunannya, seperti timbulnya ketidakpuasan atau kecemburuan di kalangan

penduduk setempat.

PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KE LUAR NEGERI

Dari pengalaman pelaksanaan pembangunan selama ini, terlihat nyata bahwa pertumbuhan angkatan kerjayang cukup pesat kurang dapat diimbangi oleh kemampuan penciptaan kesempatan kerja sehingga terjadi

pengangguran terbuka yang terakumulasi setiap tahunnya.

Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ini ialah

dengan mendorong pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Ada 2 faktor yang mendorong pemerintah

mengambil kebijakan ini:

1. Makin kompleksnya masalah kependudukan yang terjadi di dalam negeri dengan berbagai implikasi social-

ekonomisnya, seperti masalah pengangguran, menyebabkan harus ditempuh langkah-langkah inovatif untuk

berusaha mengurangi tekanan masalah tersebut.

2. Terbuka kesempatan kerja yang lebih luas di negara-negara yang relative kaya dan baru berkembang yang

dapat menyerap tenaga kerja Indonesia dalam jumlah yang cukup besar, terutama negara-negara kaya

minyak seperti di Timur Tengah.

Dampak Migrasi Internasional Terhadap Pendapatan Keluarga dan Pembangunan Nasional

1. Peningkatan Pendapatan Keluarga

2. Peningkatan Devisa Negara

3. Peningkatan Keterampilan Kerja

4. Pengurangan Masalah Pengangguran

KETENAGAKERJAAN

Istilah tenaga kerja tidak identik dengan angkatan kerja. Yang dimaksud dengan tenaga kerja (man power ) ialah

-

8/20/2019 Demografi.part.2

10/13

24

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi (Tan Goang Tiang, 1965). Pada

awalnya banyak indikator yang digunakan untuk mengukur keterlibatan dalam kegiatan ekonomi, utamanya

ekonomi upah. Artinya kegiatan tersebut harus menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi masyarakat.

Perdebatan muncul karena di negara berkembang persentase pekerja yang tidak dibayar masih cukup tinggi.

Di Indonesia yang dimaksud angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang secara aktif

melakukan kegiatan ekonomis (Biro Pusat Statistik, 1983). Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja,

mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja, dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali tetapi

mencari pekerjaan secara aktif.

Bekerja diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang

atau jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang dan atau barang, dalam kurun waktu

(time reference) tertentu.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan jumlah Angkatan Kerja dengan jumlah

penduduk usia kerja (di umur 15 tahun ke atas).

Jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan jumlah penduduk

usia kerja atau struktur umur penduduk. Kalau diperhatikan dari waktu ke waktu, TPAK cenderung menurun,

maka pertambahan angkatan kerja dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Penurunan

TPAK disebabkan karena turunnya tingkat partisipasi anak-anak umur sekolah dalam angkatan kerja karena

membaiknya fasilitas dan keadaan pendidikan.

-

8/20/2019 Demografi.part.2

11/13

25

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

UKURAN DASAR KETENAGAKERJAAN

Ukuran angkatan kerja yang sering digunakan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan tingkat

pengangguran (penganggur terbuka). Kedua ukuran itu biasanya diananlisis menurut umur, tingkat pendidikan,

jenis kelamin dan perbedaan antara desa-kota.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah angka yang menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

TPAK =

x 100

TPAK ( Golongan Umur) = (. )

(.) x 100

TPAK (Tingkat Pendidikan) = ( )

( ) x 100

Tingkat Pengangguran

Menurut Effendi (1987), konsep pengangguran amat sulit diterapkan di Indonesia, karena konsep yang

digunakan dalam sensus maupun survey adalah konsep yang sesuai untuk negara-negara maju. Di negara maju

pengangguran dicatat pada kantor sosial sebagai ”pencari kerja” dan apabila memenuhi syarat yang ditentukan

oleh pemerintah mereka akan mendapatkan tunjangan pengangguran. Di negara-negara sedang berkembang,

termasuk Indonesia, pengangguran tidak mendapatkan tunjangan pengagguran, sehingga amat sedikit orang

yang mau menganggur, kecuali ada orang (keluarga) yang bersedia menanggung biaya hidupnya. Sebagian

penduduk bersedia bekerja dengan jam kerja panjang dan pendapatan rendah. Jadi, masalah pengangguran

bukanlah penggguran terbuka, tetapi adalah setengah pengangguran.

Berdasarkan angka jam kerja normal (35-40 jam seminggu), maka dapat didefinisikan mereka yang tergolong

setengah penganggur. Setengah penganggur adalah yang bekerja kurang dari dari jam kerja normal. Setengah

penganggur kritis adalah mereka yang bekerja kurang dari 15 jam seminggu. Menurut sebab terjadinya

penganggur dapat dibedakan menjadi 3:

1. Penganggur Friksional. Terjadi karena kesulitan yang bersifat temporer dalam mempertemukan pencari

kerja dengan lowongan kerja.

2. Pengangguran Struktural. Terjadi karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian.

3. Pengangguran Musiman. Terjadi karena pengaruh musim.

Tingkat Pengangguran (TP) adalah angka yang menunjukkan persentase yang sedang mencari pekerjaan

terhadap angkatan kerja.

TP =

x 100

TP ( Golongan Umur) = (. )

(.) x 100

TP (Tingkat Pendidikan) = ( )

( ) x 100

Setengah Penganggur

Parameter TPAK dan TP seringkali harus digunakan secara hati-hati untuk negara sedang berkembang. Ini

disebabkan karena banyaknya yang termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja (bekerja + sedang mencari

pekerjaan tetapi dengan referensi waktu / jumlah jam kerja relative rendah seperti 1 jam seminggu). Sebagai

akibatnya, TPAK akan cenderung tinggi angkanya dan sebaliknya. Tingkat pengangguran menjadi relatif rendah.

-

8/20/2019 Demografi.part.2

12/13

26

Wawan Ibrahim © 2013 – 2014 . Source at http://sevenmomentum.blogspot.com/

Sejalan dengan ini maka parameter setengah pengangguran penting untuk digunakan untuk menanggulangi

masalah tersebut. Tingkat atau Angka Setengah Pengangguran biasanya dinyatakan dalam persen per tahun.

Tingkat Setengah Pengangguran (TSP)

TSP =

-

8/20/2019 Demografi.part.2

13/13

27

Menurut Jenis / Jabatan Pekerjaan

Jenis / jabatan pekerjaan dikelompokkan berdasarkan atas macam pekerjaan yang sedang atau pernah

dilakukan termasuk golongan bekerja tau orang-orang yang sedang mencari pekerjaan dan pernah bekerja.

Jabatan dibedakan:

1. Pemimpin dan Manajer Senior

2. Tenaga Ahli

3. Teknisi dan sejenisnya

4. Tenaga produksi dan tenaga terkait

5. Tata usaha dan usaha jasa tingkat lanjutan

6. Tata usaha dan usaha jasa tingkat menengah

7. Pekerja produksi dan angkutan tingkat menengah

8. Tata usaha, penjualan dan jasa tingkat rendah

9. Pekerja kasar dan pekerja terkait

Menurut Status Pekerjaan

Status pekerjaan dikelompokkan berdasarkan atas cara melakukan usaha yang sedang dikerjakan. Status

pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Status dibedakan:1. Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain

a. tukang becak yang membawa becak atas resiko sendiri

b. sopir taksi yang membawa taksi atas resiko sendiri

c. kuli-kuli di pasar, stasiun yang tidak mempunyai majikan.

2. Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga, bueruh tidak tetap termasuk kelompok ini:

a. pengusaha warung yang dibantu keluarga atau dibantu buruh tidak tetap dan tidak dibayar

b. penjaja keliling yang dibantu keluarga atau dibantu buruh tidak tetap

c. petani yang mengusahakan tanah sendiri dengan dibantu anggota keluarga atau sewaktu-waktu

menggunakan buruh tidak tetap.

3. Berusaha dengan buruh tetap; pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap dibayar tanpa memperhatikanada kegiatan apa tidak.

4. Buruh karyawan; seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi dengan menerima upah atau uang

dan atau barang.

5. Pekerja; tanpa menerima upah, misalnya anak membantu ibu berjualan, pekerja keluarga, pekerja bukan

keluarga tetapi tidak dibayar.

PROYEKSI PENDUDUK

Semua perencanaan pembangunan sangat membutuhkan data penduduk tidak saja pada saat merencanakanpembangunan tetapi juga pada masa-masa mendatang yang disebut dengan proyeksi penduduk. Ketajaman

proyeksi penduduk sangat bergantung pada ketajaman asumsi tren komponen pertumbuhan penduduk yang

dibuat. Proyeksi penduduk ini secara periodik perlu direvisi, karena sering terjadi bahwa asumsi tentang

kecenderungan tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi) yang melandasi proyeksi lama

tidak sesuai lagi dengan kenyataan.

Data dasar yang dibutuhkan untuk pembuatan proyeksi penduduk adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin sebagai data dasar pembuatan proyeksi

penduduk;

2. Besar dan perkembangan angka kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk;3. Tabel kematian yang sesuai dengan perkembangan komponen demografi pada periode proyeksi tersebut.

FIN

![file.henan.gov.cn · : 2020 9 1366 2020 f] 9 e . 1.2 1.3 1.6 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 17](https://static.fdocuments.in/doc/165x107/5fcbd85ae02647311f29cd1d/filehenangovcn-2020-9-1366-2020-f-9-e-12-13-16-22-23-24-25-26-27.jpg)