大阪府新型コロナウイルス感染症関連特設サイト · Web view大阪府消費者保護条例逐条解説 (第17条「不当な取引行為の禁止」を除く)

事 例 研 究 - Saitama Prefecture · 2019. 11. 18. · 1 【回答要旨】...

Transcript of 事 例 研 究 - Saitama Prefecture · 2019. 11. 18. · 1 【回答要旨】...

事 例 研 究

目 次

【事例1】収用証明書の発行の省略の可否 ........................................ 1

【事例2】「買取り等の申出のあった日」の判定 .................................. 2

【事例3】「買取り等の申出のあった日」から6か月経過後の譲渡 .................. 3

【事例4】買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取り

の申出のあった日」 .................................................... 4

【事例5】複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金

とすることの可否 ...................................................... 5

【事例6】建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い ................ 6

【事例7】移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入 .................. 7

【事例8】使用貸借に係る土地の補償金の帰属 .................................... 8

【事例9】事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用 ...................... 9

【事例10】収益補償金の課税延期 ............................................... 10

【事例11】減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金 10

【事例12】残地買収における収用等の場合の課税の特例の可否判断 ................. 11

【事例13】私道になっていた土地が残地として買収された場合 ..................... 13

【事例14】他の者の所有する資産と併せて一組となっている場合の代替資産 ......... 14

【事例15】収用等の場合の特別控除と代替資産を取得した場合の課税の特例との関係 . 15

【事例16】代替資産を取得しなかった場合の特別控除の適用の有無 ................. 16

【事例17】特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合 ................. 17

【事例18】残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否 ... 18

【事例19】不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した

土地と措置法第34条の2の適用の可否 .................................. 19

【事例20】同一事業の用地として2以上の年にわたって収用対償地の譲渡をした場合 . 20

【事例21】公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定 ............. 21

【事例22】後発的な事情により事業計画の変更があった場合 ....................... 22

【事例23】補償金額が100万円以下の契約に係る支払調書の提出 ................... 23

1

【回答要旨】

収用等の場合の課税の特例(措置法第33条、同法第33条の4)の適用に当たっては

「収用証明書」の添付が要件とされていることから、発行を省略することはできない。

措置法第33条の規定の適用に当たっては、同条第5項(措規14⑤)により、「収用証明

書」を確定申告書に添付しない場合には適用はしないこととされている。

また、措置法第 33条の4の規定の適用においても、同条第4項(措規 15②)により、

「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」、「公共事業用資産の買取り等の証明書」及

び「収用証明書」を確定申告書に添付しない場合には適用はしないこととされている。

したがって、いずれの特例を受ける場合にも「収用証明書」の添付が要件とされてい

るので「収用証明書」の発行を省略することはできない。

また、事業施行者にあっては、納税者が措置法第 33条あるいは同法第 33条の4のど

ちらを選択適用するのか分からないのであるから、どちらを選択適用しても申告できる

ように「公共事業用資産の買取り等の申出証明書」、「公共事業用資産の買取り等の証明

書」及び「収用証明書」の3つの証明書を発行する必要がある。

【関係法令通達】

措法33⑤、33の4④

【事例1】収用証明書の発行の省略の可否

収用等の場合の課税の特例を適用することができる事業について、「公共事業用

資産の買取り等の申出証明書」と「公共事業用資産の買取り等の証明書」を発行す

るので、「収用証明書」の発行は省略してもよいか。

2

【回答要旨】

収用交換等の場合の 5,000万円特別控除の特例制度において、最初に買取り等の申出

のあった日から6か月以内に譲渡されなかった場合の適用除外規定が設けられているの

は、ごね得を防止し、公共事業の円滑な施行を期する見地によるものとされているが、

「買取り等の申出のあった日」の判定については、法令上特段の基準は設けられていな

い。

したがって、「買取り等の申出」は、純然たる事実行為であることから、その行為が

いつ行われたかによって、「買取り等の申出のあった日」がいつになるかを個々に判定

していく必要がある。公共事業の一般的なケースにおける通常の用地買収においては、

個別交渉等の場面で、事業施行者が、買取り資産を特定し、当該資産の対価を明示して

その買取り等の意思表示をしたことが、具体的に「買取り等の申出」を行ったことに

なり、この事実がいつあったかによって、「買取り等の申出のあった日」を判定する

ことになる。

【関係法令通達】

措法33の4③一

【事例2】「買取り等の申出のあった日」の判定

収用交換等の場合の 5,000万円の特別控除の特例は、収用交換等による譲渡が

最初に買取り等の申出のあった日から6か月以内にされなかった場合には、適用で

きないこととされている(措法 33の4③一)が、ここでいう「買取り等の申出の

あった日」とは、公共事業の一般的なケースにおいて、具体的にどのような事実が

あった日がこれに当たるのか。

例えば、用地説明会等において、地権者に対し事業用地として買収したい旨を

説明した場合、その説明した日が「買取り等の申出のあった日」となるのか。

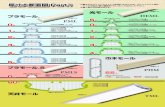

(参考)

ダムや空港建設事業などの大規模事業を除き、公共事業の一般的なケースにおい

ては、その用地買収は、通常、次のような流れで行われている。

〔公共事業の一般的なケースにおける用地買収の流れ〕

境界測

量調査

計 画

決 定

事 業

説明会

用 地

説明会

個 別

交 渉

金 額

決 定

売 買

契 約 引渡し

3

【回答要旨】

資産に係る「買取り等の申出の日」から6か月を経過した日までに売賛契約を締結し

ている場合は、収用交換等の場合の 5,000万円の特別控除の特例の適用を受けることが

できる。

収用交換等の場合の 5,000万円の特別控除の特例は、公共事業の円滑な施行を促進す

る観点から、原則として最初に申出のあった日から6か月を経過した日までにその申出

に係る資産を譲渡した場合に限って適用されることとされている。

この規定の趣旨は、買取り等の申出に応じて早期に資産を譲渡した者を課税上優遇す

ることによって、公共事業用地の早期における円滑な取得を促進するために設けられた

規定であると考えられている。

この趣旨から特例の適用の有無を検討すると、買取り等の申出の日から6か月を経過

する日までに売買契約を締結している場合は、資産の引渡し時期が買取り等の申出の日

から6か月を経過した後であったとしても、既に公共事業用地の早期における円滑な取

得に対して協力する意思表示をしていることから、税務上における課税年分の取扱い

(引渡しべ一スでの申告・所基通 36-12)によって、特例適用の適否を判断するのは相当

ではないと考えられる。

したがって、「買取り等の申出の日」から6か月を経過した後に資産の引渡しをし、

その日の属する年分の譲渡所得として申告したとしても収用交換等の場合の 5,000万円

の特別控除の特例の適用が認められる。

【関係法令通達】

所基通36-12

措法33の4③一

【事例3】「買取り等の申出のあった日」から6か月経過後の譲渡

個人甲は、収用事業のために土地を譲渡した。

資産の買取りの申出の日等の経過は次のとおりである。

1 買取りの申出の日 X1年6月4日

2 売買契約の効力の発生の日 X1年9月16日

3 土地の引渡しの予定日 X2年2月9日

この譲渡所得について、3の土地の引渡しの日の属する年分の所得として申告し

たいと考えているが、収用交換等の場合の 5,000万円の特別控除の特例を受けるこ

とができるか。

4

【回答要旨】

事例意見のとおり、甲が最初に申出を受けた日が「買取りの申出のあった日」となる。

措置法第 33条の4第3項第1号は、「・・・当該資産につき最初に当該申出のあった日

から6か月・・・」と規定しており、当該資産につき一旦買取りの申出がなされた後に

おいては、その所有者に異動があっても、その買取り申出の日の判定に影響するもので

はない。

なお、甲に対して買取りの申出があった後に乙が贈与により甲から取得している場合

には、買取りの申出があった日から譲渡の目までの期間に関係なく、同項第3号の規定

により、5,000万円の特別控除の適用はないことに留意する。

【関係法令通達】

措法33の4③

【事例4】買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買

取りの申出のあった日」

事業施行者から土地の買取りの申出を受けた甲が、当該申出に応じないまま申出

のあった日から6か月経過後に死亡した。その後、当該申出に係る土地を相続によ

り取得した乙(相続人)が、当該土地を事業施行者に譲渡した。

この場合、乙の当該譲渡に係る措置法第33条の4第3項第1号に規定する「当該

資産につき最初に当該申出(買取り等の申出)のあった日」は、甲に対して最初に買

取りの申出がなされた日をいい、乙の当該譲渡については、当該資産につき最初に

買取りの申出があった日から6か月を経過した日までになされたものではないか

ら、5,000万円の特別控除は適用できないこととなると解されるがどうか。

5

【回答要旨】

建物の移転補償金は、個々の建物ごとに算定され、かつ、その建物が取り壊されたか

どうかも個々の建物ごとに判定することから、取り壊した建物の移転補償金を対価補償

金として取り扱うかどうかは、納税者が個々の建物ごとに選択して差し支えない。

したがって、甲の申告は認められる。

【関係法令通達】

所法44

所基通34-1(9)

措通33-14

【事例5】複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補

償金とすることの可否

国道改良事業のために土地を買収された甲に対して、その土地の上にある4棟の

建物について移転補償金が支払われた。甲は、その4棟全部を取り壊す予定である

が、この場合、そのうちの1棟の建物に係る移転補償金についてのみ対価補償金と

して収用等の課税の特例を適用し、他の3棟の建物に係る移転補償金については一

時所得として申告したいと考えているが、このような申告は認められるか。

6

【回答要旨】

移転補償金のうち建物の残存部分に係る金額は、措置法通達 33-14の対価補償金と

して取り扱うことのできる補償金には該当せず、建物の取壊し部分に係る金額について

のみ対価補償金として取り扱うことができる。

この場合、取壊し部分に係る金額と残存部分に係る金額との区分は、原則として当該

建物の全体の床面積に占める各部分の床面積の割合により配分する。

なお、移転補償金のうち建物の残存部分に係る金額は、一時所得の計算上総収入金額

に算入することとなるが、残存部分の切取り面の補修に充てた金額については、所得税

法第44条の規定により総収入金額に算入しない。

【関係法令通達】

所法44

措通33-14

【事例6】建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い

土地の収用等に伴いその上にある建物の移転補償金を取得した者が、当該建物の

一部を取り壊し、残存部分の建物の切取り面を補修した場合には、当該補償金の課

税上の取扱いはどうなるか。

買取部分

残地

建 物

切取り補修面

建物取壊し

部分

7

【回答要旨】

納税者の選択により次の①又は②として申告することとなる。

① 一時所得の金額を 200万円((800万円-550万円)-50万円)とし、代替資産

の取得価額を7,000万円とする。

② 一時所得の金額を 750万円(800万円-50万円)とし、代替資産の取得価額を

7,550万円(7,000万円+550万円)とする。

移転補償金をその交付の目的に従って資産の移転等の費用に充てたときは、その費用

に充てた金額については、各種所得金額の計算上、必要経費に算入され又は譲渡に要し

た費用とされる部分の金額に相当する金額を除き、各種所得金額の総収入金額に算入し

ないこととされている。この移転補償金を「資産の取得のための支出又は資産の改良そ

の他資本的支出」に充てた場合には、交付の目的に従って支出した場合には該当しない

こととされている。

したがって、本件の移転先選定費用以下の移転補償金が、その目的に従って支出され

た場合の当該金額は、所得税法第 44条の規定により総収入金額に算入しないこととな

る。

ただし、移転補償金を資産の移転等の費用に充てた場合に、このうち、各種所得金額

の計算において必要経費に算入したものや譲渡に要した費用とされるものについては、

所得税法第 44条の規定の適用はないことから、納税者の選択により、資産の取得価額

に計上した場合及び各種所得金額の計算上必要経費に算入する場合は、その金額を一時

所得の金額の総収入金額に算入することになる。

【事例7】移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入

甲は乙鉄道会社より高架線用地の買収に伴い、次の各種補償金の支払を受け、代替

資産の取得等のため次の費用を支出した。

(各種補償金額)

1 対価補償金 8,000万円 代替資産取得 7,000万円

2 移転補償金 2,000万円

内訳 建物移転補償金 1,200万円

移転先選定費用 400万円 仲介手数料 300万円

土地等登記費用 300万円 登記費用 200万円

その他 100万円 地鎮祭費用等 50万円

この場合、移転先選定費用以下の補償金(800万円)を交付の目的に従って支出

したので、次のとおり一時所得の金額の計算をしてよいか。

(800万円- 550万円)- 50万円(特別控除)= 200万円

また、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の計算上、代替資産の

取得価額を7,550万円としてよいか。

8

【関係法令通達】

所法44

措通33-9

【回答要旨】

使用貸借の土地の買収があった場合、その買収代金は、全額土地所有者に帰属すべき

ものと取り扱うことから、補償金の全額が親の譲渡所得の対象となり、5,000万円控除

の特例は、親に対してのみ適用される。

事例に係る使用借人が補償金の一部を収受した場合には、当該使用借人が借地権を有

していると認められる場合を除き、その収受した補償金について、贈与税の課税関係が

生ずることになる。

なお、使用借人が収受した補償金が、移転料その他の損失の補償である場合には、当

該補償金は、本来、その使用借人に帰属すべき移転補償金等として取り扱うこととなる。

【関係法令通達】

措法33の4

相法9

【事例8】使用貸借に係る土地の補償金の帰属

使用貸借により使用借人(子)が使用している親所有の土地が収用事業のため

買い取られ、補償金は親へ支払われたが、当該補償金の一部は、使用借権に対する

補償金として親から子へ支払われた。この場合、使用借人が収受した補償金の課税

関係はどうなるか。

9

【回答要旨】

事実上の耕作権の放棄の対価は、農地法上の許可を受けた権利ではないが、課税上は

土地の上に存する権利の談渡対価と同様に分離課税の譲渡所得として差し支えない。

しかし、農地法上の許可を受けていない事実上の耕作権は、土地収用法上の収用の対

象となる権利には該当しないため、土地収用法上、収用の対象とされないことから、収

用等の場合の課税の特例を適用することはできない。

【関係法令通達】

措通33-31の3

土地収用法5①一

【事例9】事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用

甲が乙に賃貸している農地が収用事業のために買収され、甲は対価補償金を取得

した。甲、乙間の当該農地に係る賃貸借は農地法上の許可を受けたものではなく、

乙の権利はいわゆる事実上の権利である。

ところで、甲は、上記買収による対価補償金の一部を、乙の賃借権放棄の対価と

して乙に支払った。

この乙の受け取った賃借権放棄の対価については、土地の上に存する権利の譲渡

対価として分離課税の対象となる譲渡所得としてよいか。また、譲渡所得とした

場合、収用等の場合の課税の特例を適用することができるか。

10

【回答要旨】

収益補償金は、原則として、収用などがあった年分の事業所得等の総収入金額に算入

することとなるが、収用などがあった年分の事業所得等の総収入金額に算入しないで、

収用等がされた土地又は建物から立ち退くべき日として定められた日(その日前に立ち

退いたときは、立ち退いた日)の属する年分の事業所得等の総収入金額に算入したい旨

を書面で税務署長に申し出たときは、その年分の総収入金額に算入することができる。

収用などがあった日の属する年の末日までに支払われないものについても同様に、課

税の延期が認められる。

【関係法令通達】

措通33-32

【回答要旨】

措置法第 33条第1項第3号の5の規定は土地等の買取りに限られているので、当該

取壊し補償金については、措置法第 33条の規定は適用されず、一般譲渡として課税対

象となる。

【関係法令通達】

措法33①三の五、33③二

【事例10】収益補償金の課税延期

甲は店舗及びその敷地が県道用地として買収され、現在の店舗では営業ができな

くなることから、本年3月に今後2年間に対応する営業の補償金として 700万円受

領した。

この店舗は借家で、翌年1月末までに立ち退くことになっている。

この場合の営業補償金は、どのように課税されるのか。

【事例11】減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金

措置法第33条第1項第3号の5に規定する減価補償金を交付すべきこととなる土

地区画整理事業が施行される場合において、公共施設用地に充てるべきものとして

土地が買い取られることに伴い、その土地の上に存する建物の取壊し補償金が支払

われたが、この補償金に収用等の場合の課税の特例の適用はあるか。

11

【回答要旨】

当該残地買収については、収用等の場合の課税の特例は適用できない。

残地買収に係る収用等の課税の特例は、措置法通達 33-17(残地買収の対価)において、

「土地の一部について収用等があったことに伴い、残地が従来利用されていた目的に供

することが困難となり、その残地について収用等の請求をすれば収用されることになる

事情があるため、残地を起業者に買い取られた場合には、当該収用等があった日の属す

る年分の対価補償金として取り扱うことができる。」と規定されており、土地収用法第

76条第1項に該当した残地買収について収用等の場合の課税の特例が認められることに

なる。

ところで、土地収用法第 76条第1項では「同一の土地所有者に属する一団の土地の

一部を収用することによって、残地を従来利用してきた目的に供することが著しく困難

となるときは、土地所有者は、その全部の収用を請求することができる。」と規定され

ている。

この場合、「従来利用していた目的」とは、具体的な現実の利用目的をいうが、現実

に利用されている場合だけでなく、予定された目的のために現実に使用されていなくと

も、予定を実現するための工事等を行っているなど、外部的事情によって客観的に予定

の意思が推定されうる場合も含まれると解されている。

また、「供することが困難」とは、

① 残地面積が狭小で利用できないこと。

② 残地のみでは建築基準法等の法令制限により、従前の建築物と同規模の建築物

再現が不可能なこと。

③ 事業の施行により残地への立入りが困難となること。

④ 従前の目的に供するには多額の費用を要すること。

など客観的な基準で判断されるものと考えられている。

事例では、当該土地は更地で特に利用がなく、また、将来、商店の出店計画があるも

【事例12】残地買収における収用等の場合の課税の特例の可否判断

県道拡幅事業に伴い、地権者から次のような残地の買取譜求がされる見込みであ

り、県としては当該残地を買い取ることとしているが、この場合、収用等の場合の

課税の特例は適用できるか。

○利用状況・・・・・更地

○土地の面積・・・・1,000㎡

○事業用地面積・・・ 650㎡

○残地面積・・・・・ 350㎡

○残地買収事由

将来、商店を出店する予定であるが、残地が三角形状となり、また、有効面積が

250㎡程度となるので、予定している規模の建物が建てられなくなるため。

12

のの、現段階では具体的状況にない。

したがって、このような残地買収については、収用等の場合の課税の特例を適用する

ことはできない。

なお、土地収用法第 74条(残地補償)には、同一の土地所有者に属する一団の土地の

一部を収用し、又は使用することによって残地の価額が減じ、その他残地に関して損失

が生ずるときは、その損失を補償しなければならない旨規定されている。

この場合、残地が三角地となるなど、残地の価額の減少に対して残地補償金が支払わ

れる場合には、措置法通達 33-16(残地補償金)の規定によりその残地補償金を対価補償

金とみなして収用等の場合の課税の特例の適用が認められる。

【関係法令通達】

措通33-16、33-17

土地収用法74、76①

13

【回答要旨】

収用特例を適用して差し支えない。

Bの買収が、Bを従来利用していた目的に供することが著しく困難となったために行

われたものであるならば、BがAと同様に当該収用事業の用に供されていない場合であ

っても、収用特例の適用は認められる。

【関係法令通達】

措通33-17

【事例13】私道になっていた土地が残地として買収された場合

甲は、A及びBの土地を所有していた(Bは袋地であるAへの通路として使用して

いた。)。

Aが収用事業のために買収されたが、Bについても残地買収に該当するものとして

買収された。

しかし、Aについては当該収用事業の用に供するが、Bについては、当該収用事業

の用には供されない。

この場合、Bの残地買収につき措置法通達 33-17により収用特例を適用することが

できるか。

B

A

14

【回答要旨】

甲は土地、建物を一組法により代替資産とすることができるが、乙は個別法のみの

適用となるため、建物については代替資産とすることができない。

土地等又は建物等が収用された場合の代替資産の取得方法は、個別法、一組法及び事

業継続法の3つの方法があり、このうち、一組法は、譲渡資産が、資産の区分の異なる

二以上の資産で一の効用を有する一組の資産となっている場合には、それぞれ同じ効用

を有する他の資産をもって、譲渡資産の代替資産とすることができることとされている。

そこで、「区分の異なる二以上の資産で一の効用を有する一組の資産」が他の者の所

有する資産と併せて一組となっている場合でも、一組法の適用ができるか否かが問題と

なる。

しかしながら、代替資産は、譲渡者ごとに選択することになっていることから、この

一組の判定も譲渡者ごとに譲渡した資産をもって行うことになり、他の者の有する資産

と併せて一組となっている場合には、一組法の適用はできないこととなる。

事例の場合、甲は土地、建物を所有していることから一組法の適用ができるが、乙は

甲の所有する建物に居住していたとしても土地しか所有していないため一組法の適用は

なく個別法のみを適用することとなる。

【関係法令通達】

措法33①

措令22④、⑤

【事例14】他の者の所有する資産と併せて一組となっている場合の代替資産

甲(夫)と乙(妻)がそれぞれ2分の1で共有する土地と、その土地の上に存す

る甲名義の建物が道路事業のために買い取られた。そこで甲、乙は、代替資産と

してそれぞれが受領した補償金をもって土地、建物を取得し、各2分の1の共有

持分とした。

この場合、措置法第33条(収用代替)の特例の適用を考えているが、譲渡した資

産には甲、乙とも居住していたことから、代替資産を一の効用を有する一組の資産

であるとして、甲、乙ともに一組法の適用を受けることができるか。

(甲、乙居住) (甲、乙居住)

甲

甲、乙

各1/2

甲、乙 各1/2 甲、乙 各1/2

15

【回答要旨】

乙土地の譲渡について代替資産の特例の適用を受ける場合には、丙土地の譲渡につい

ての収用等の場合の特別控除の特例の適用を受けることはできない。

収用等の場合の特別控除の特例は次の要件をいずれも満たすことが必要とされている。

① その資産の譲渡が収用交換等による譲渡であること。

② 収用交換等により譲渡した資産は、棚卸資産でないこと。

③ その年中の収用交換等により譲渡した資産のいずれについても代替資産の取得の

特例や交換処分等に伴う資産の取得の特例の適用を受けないこと。

④ 最初に買取り等の申し出があった日から6か月を経過した日までに譲渡すること。

⑤ 同一の収用交換に係る事業について2以上の譲渡があり、その譲渡が年をまたが

って2回以上に分けて行われた場合には、最初の年に譲渡をした資産に限られるこ

と。

⑥ 収用交換等により資産を譲渡した者は、事業施行者等から最初に買取りの申出を

受けた者であること。

事例においては、上記③に掲げた要件を満たさないこととなるので、乙土地及び丙土

地の両方の譲渡について代替資産の特例の適用をするか、乙土地についてはいずれの特

例も適用せず、丙土地について収用等の場合の特別控除の特例を適用するかのいずれか

を選択することになる。

【関係法令通達】

措法33、33の4①、③二

【事例15】収用等の場合の特別控除と代替資産を取得した場合の課税の特例との関係

Aは、昨年9月に甲土地を、本年2月に乙土地を、いずれも道路用地として県に

買い取られ、さらに本年4月に丙土地を中学校用地として市に買い取られた。

甲土地の譲渡については、収用等の場合の特別控除の特例適用を受け申告を済ま

せた。

乙土地は、甲土地と同一の収用事業のために買い取られたものであることから、

特別控除の特例の適用を受けることができないので、代替資産の特例の適用を受け

る予定であるが、丙土地については、同一の収用事業のために買い取られた訳では

ないので、収用等の場合の特別控除の特例の適用を受けることができるか。

16

【回答要旨】

収用等の場合の特別控除の適用要件を満たしていれば、一定の手続を要件として、修

正申告でその適用を受けることができる。

収用等の場合の特別控除の適用要件を満たしていれば、一定の手続を要件として、修

正申告でその適用を受けることができる。収用等により土地等が買収された場合には、

代替資産の取得の特例又は特別控除の特例のうち、いずれか一方を選択することができ

る。その選択によって代替資産を取得した場合の特例の適用を受けた場合には、特別控

除の特例の適用を受けることはできない。

しかし、代替資産を取得する見込みで課税の繰延べの特例の適用を受けていたところ、

都合により、収用等のあった日以後2年以内に代替資産を取得しなかった場合には、そ

の期間を経過した日から4か月以内に収用等のあった年分の所得税について修正申告書

の提出が必要となるが、この修正申告書の提出に際し、特別控除の特例の適用を受ける

ための要件を満たしている場合には、特別控除の特例の適用を受けることができる。

したがって、事例の場合には、特別控除の適用要件を満たしていれば、修正申告によ

り特別控除の特例の適用を受けることができる。

【関係法令通達】

措法33の4①、⑤、33の5①二

【事例16】代替資産を取得しなかった場合の特別控除の適用の有無

甲は、道路用地として収用された土地の補償金で別の土地を取得する予定で代替

資産明細書を税務署に提出して、収用等の場合の課税の繰延べの特例の適用を受け

ていたが、都合により代替資産を取得できなかった。この場合、修正申告書を提出

する際に収用等の場合の特別控除の特例の適用を受けることができるか。

17

【回答要旨】

同一の事業施行者によって特掲事業と特掲事業以外の事業が施行され、これらの事業

の施設が併設される場合の態様としては、①いずれの事業についても事業認定を受ける

ケース、②いずれの事業についても事業認定を受けないケース、③特掲事業以外の事業

についてのみ事業認定を受けるケースの3通りが考えられるが、土地収用法の事業認定

は、二つの事業の施設が併設される場合には、その一部分のみについて受けることはで

きないこととされていることから、③のケースは想定されないことになり、①及び②の

ケースについて特例の適用関係の検討を要することとなる。

まず、①のケースのように、特掲事業と特掲事業以外の事業のいずれについても事業

認定を受ける場合には、収用等の場合の課税の特例を適用することについて特に疑問は

生じない。

次に、②のケースのように、特掲事業と特掲事業以外の事業のいずれについても事業

認定を受けない場合には、併設される施設のうち特掲事業の施設に係る事業用地につい

ての収用等の場合の課税の特例の適用関係が問題となる。仮に、特掲事業の施設に係る

事業用地について特例の適用があるとした場合、特掲事業の施設の敷地となる土地を特

定することができれば、その土地の譲渡について特例の適用を認めることとなるのか、

あるいは、特定できない場合には、併設施設の床面積の按分割合により特掲事業の施設

の敷地面積を算出して、この部分について特例の適用を認めることとなるのか、といっ

た問題が生じる。

この点について、事業認定を受けない場合でも収用等の場合の課税の特例の適用対象

事業とされているのは、「いずれ事業認定が行われることが確実と認められるもの」で

【事例17】特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合

社会福祉法人が、土地収用法の事業認定を受けない場合でも収用等の場合の課税

の特例の対象となる老人デイサービスセンターと、事業認定を受けなければ特例の

対象とならない他の社会福祉事業の施設を併設する場合のように、同一の事業施行

者が、特掲事業(措置法規則第14条第5項第3号イ該当事業)の施設と特掲事業以外

の施設を併設する場合において、これらの事業用地として買収された土地について

の収用等の課税の特例の適用関係はどうなるか。

(例1) (例2)

特掲事業の

施設

特掲事業以

外の施設

事 業 用 地

用地買収

特掲事業以

外の施設

特掲事業の

施設

事 業 用 地

用地買収

18

あることによるものであり、二つの事業の施設が併設される場合の事業認定は、その一

部分について受けることはできないため、②のケースについて収用等の場合の課税の特

例を受けるためには、特掲事業も含めて事業認定を受ける必要があるということになる。

なお、併設される施設の大部分が専ら特掲事業の施設の用に供されると認められる場

合(おおむね 90%以上)には、事業認定を受けない場合であっても、当該併設施設の事業

用地の買取りについては、収用等の場合の課税の特例を適用して差し支えない。

【関係法令通達】

措規14⑤

【回答要旨】

残地補償金の対償に充てるための部分についても、措置法第 34条の2の規定を適用し

て差し支えない。

【関係法令通達】

措法34の2②二

【事例18】残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否

収用事業のため甲所有の土地が買収され、その対価補償金と併せて残地補償金

が支払われることになったが、甲が補償金の全部について替地を要求したため、

事業施行者は、乙所有の土地を買い取って補償の対償に充てた。

この場合、乙が事業施行者に譲渡した土地のうち残地補償の対償に充てるため

の部分についても措置法第34条の2の規定を適用することができるか。

19

【回答要旨】

棚卸資産の買取りについては、措置法第 33条の規定は適用できないが、その棚卸資

産の収用等に伴う対償地買収については、その買収が措置法第 34条の2第2項第2号

に規定する買取りに該当するものである限り、1,500万円控除の特例の適用対象となる。

【関係法令通達】

措法34の2②二

【事例 19】不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収

した土地と措置法第34条の2の適用の可否

措置法第33条第1項第2号の買取りを行う者が、収用事業のために不動産業者の

土地(棚卸資産)を買い取った。その不動産業者が代替地の交付を要求してきたの

で、事業施行者は、その買取りの対償に充てるため、第三者から土地を買収した。

このように、棚卸資産である土地の買取りがあり、その対償に充てるために行わ

れた土地の買取りについては、措置法第34条の2第2項第2号に規定する買取りに

該当し、1,500万円控除の対象となるか。

20

【回答要旨】

昨年分及び本年分の譲渡について、それぞれ 1,500万円の特別控除を適用することが

できる。

措置法第 34条の2の 1,500万円の特別控除の特例で、連年適用が制限されているの

は「一の事業」の用に供するために2以上の年にわたって買取りが行われる場合である

が、収用対償地の買取りの場合は、一般的には、収用等により資産を譲渡した者の代替

地取得の希望を受けて個々に対償地の買取りが行われるものであり、その買取り行為そ

のものには「事業」という概念が介在せず、このようなケースで対償地のために2以上

の年にわたって譲渡をした場合には、これを同一事業のための譲渡ということはできな

いと考えられる。

したがって、事例のように、AとBに係る収用による資産の譲渡が同一の収用事業の

ための譲渡であったとしても、甲が譲渡したa土地とb土地の譲渡は、同一の事業のた

めの譲渡とはいえないので、各年分の譲渡について、それぞれ 1,500万円の特別控除の

適用を受けることができる。

【関係法令通達】

措法34の2②三

措通34の2-23

【事例20】同一事業の用地として2以上の年にわたって収用対償地の譲渡をした場合

甲は、収用事業により土地を買取りされるAとBに対する収用対償地として、a

土地とb土地を当該収用事業者に譲渡した。

a土地は昨年、b土地は本年譲渡したが、本年分のb土地の譲渡についても

1,500万円の特別控除を適用することができるか。

21

【回答要旨】

措置法第 34条の2第2項第4号は、「第 33条第1項第2号に掲げる場合に該当する

場合を除く。」と規定しており、事業認定がなければ収用特例が適用されない事業の場

合、事業認定を受けていないときは、第 33条第1項第2号に掲げる場合に該当しない

ことから、措置法第34条の2第2項第4号(1,500万円控除)の特例を適用することが

できる。

【関係法令通達】

措法33①二、34の2②四

【事例21】公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定

市町村が公共事業のために土地を買収したが、この事業は、収用等の場合の課税の

特例の適用上、事業認定を受けなければ、特例の適用が認められない。事業施行者た

る市町村が事業認定を受けなかった場合において、当該市町村が公有地の拡大の推進

に関する法律第6条第1項の協議に基づき当該用地の買取りを行ったときは、当該土

地の買取りについては、措置法第34条の2第2項第4号の規定に該当し、1,500万円

控除の特例を適用することができるか。

22

【回答要旨】

収用等の場合の課税の特例(措法33、措法33の4)は、「資産について買取りの申出

を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該

資産が買い取られ、対価を取得するとき」に適用することとされており(措法 33①二)、

ここでいう「収用されることとなる場合」に当たるかどうかは、用地買収時点で判断す

ることになる。

したがって、事例の場合については、事業計画変更前の用地買収時点において、その

事業計画の実施が確実と見込まれる場合には、その地権者の譲渡について収用等の場合

の課税の特例が適用されることになり、仮に、用地買収後に事業施行者である地方公共

団体の財政事情等によって事業計画が変更され、当初の事業計画のために買収された用

地がその計画どおりの用途に使用されなくなったとしても、そのことによって収用等の

場合の課税の特例が遡って適用できなくなることはない。

また、事業計画の変更後に買収された土地については、その変更後の事業計画が収用

等の場合の課税の特例の対象となる事業に該当するのか、また、その買収時点において

その事業計画の実施が確実と認められるかどうかにより、収用等の課税の特例の適用の

可否が判定されることになる。

(注)事業計画に変更があった場合、原則として、事前協議をやり直す必要がある。

【関係法令通達】

措法33①、33の4

土地収用法3

【事例22】後発的な事情により事業計画の変更があった場合

収用等の場合の課税の特例の対象とされている土地収用法第3条に掲げる事業を

計画していた地方公共団体が、財政事情等の後発的な事情によりその事業計画を変

更した場合、変更前に買収された土地と変更後に買収された土地についての収用等

の課税の特例の適用関係はどうなるか。

23

【回答要旨】

所得税法第 225条第1項第9号に基づき提出する支払調書については、所得税法施

行規則第90条第3項第1号により、不動産等の譲渡に係る対価の支払金額が100万円

以下である場合には、支払調書の提出を要しないと規定されている。

しかし、措置法第 33条の4第6項及び措置法規則第 15条第4項に基づき、公共事

業施行者等が提出する所得税法第 225条第1項第9号の規定による支払調書について

は、措置法第 33条の4第6項及び措置法規則第 15条第4項に提出を要しない金額基

準の規定がない。

したがって、補償金額(買取り等に係る対価)が 100万円以下の契約分であっても、

個人番号(又は法人番号)を記載した支払調書を公共事業施行者等の所在地の所轄税

務署に提出する必要がある。

【関係法令通達】

所法225①九

所規90③一

措法33の4⑥

措規15④

【参考】

国税庁HP:「平成 年給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」

【事例23】補償金額が100万円以下の契約に係る支払調書の提出

補償金額(買取り等に係る対価)が 100万円以下の契約分については、個人番号

(又は法人番号)を記載した支払調書を所轄税務署に提出する必要があるか。